Por que teremos que nos acostumar a ver suásticas na próxima Olimpíada

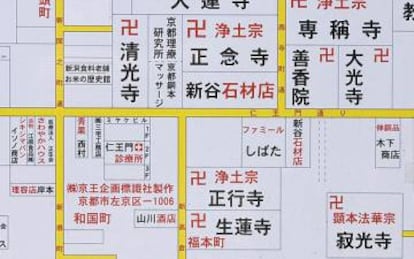

Quem visitar o Japão neste ano receberá mapas com esse emblema repetido por toda a sua geografia

A suástica é um símbolo de paz, prosperidade e boa sorte para quase 2,3 bilhões de pessoas, um terço da humanidade. A maioria delas se encontra na Ásia, onde é um emblema sagrado para o budismo, o hinduísmo e o jainismo ― o odinismo é outro exemplo. Isso pensava o monge budista T.K. Nakagaki quando, em abril de 1986, recém-chegado aos Estados Unidos, elaborou uma cruz gamada de crisântemos para celebrar o aniversário de Buda e a colocou em seu templo de Seattle (Costa Oeste). Seus companheiros entraram em pânico. “Não pode fazer isso”, gritaram. Foi o momento de seu despertar. A última vez que a utilizou no Ocidente.

Nakagaki é atualmente um dos monges budistas mais influentes dos EUA, presidente da Fundação Heiwa pela Paz e a Reconciliação de Nova York, notável calígrafo e um homem com uma missão: resgatar a suástica das forças do ódio.

“Se pudesse convencer apenas 1% já seria um sucesso”, comenta Nakagaki. Acaba de lançar um livro intitulado The Buddhist Swastika and Hitler’s Cross (“a suástica budista e a cruz de Hitler”, Stone Bridge Press), com o qual pretende lançar um pouco de luz sobre a história e o significado milenar do símbolo que hoje associamos ao horror nazista. Está consciente do ceticismo que seu esforço desperta.

Neste ano, sua cruzada obterá uma pequena vitória na Olimpíada de Tóquio-2020. Este choque cultural foi precisamente tema de debate no Japão, onde o manji (a suástica nipônica) é usada nos mapas para indicar os templos budistas, religião seguida por 46 milhões de pessoas no país. Por isso em 2016 a Autoridade de Informação Geoespacial do Japão (GSI) fez uma consulta pública sobre eliminar o manji dos mapas para não ferir a sensibilidade dos visitantes que forem aos Jogos Olímpicos. Depois de um apoio maciço a sua permanência, decidiram que os estrangeiros é que devem se acostumar às suásticas, que assim ficaram de fora da lista de símbolos a serem modificados para tornar os mapas mais inteligíveis aos não japoneses.

O sequestro nazista de um símbolo mundial

Desde que Adolf Hitler a sequestrou em 1920 para transformá-la na marca registrada do Terceiro Reich, virou a representação gráfica do antissemitismo, do ódio e da superioridade racial. Sob as bandeiras e estandartes nazistas mais de seis milhões de pessoas morreram entre 1935 e 1945. O empenho de Nakagaki pôs os especialistas do Ocidente perante uma pergunta: a suástica é redimível?

“A imagem é tão poderosa do ponto de vista do desenho que seu impacto não tem precedentes na história”, explica Steven Heller, uma autoridade na crítica visual, responsável durante 30 anos pela imagem gráfica do The New York Times e copresidente da Escola de Artes Visuais de Nova York (SVA, na sigla em inglês).

Heller está obcecado com a utilização que o regime nazista fez dela e com sua relevância ao longo dos anos. É dos que pensam que “nunca será redimida”, ao contrário do seu amigo Nakagaki. Ele também acaba de escrever um livro sobre o assunto, o terceiro em sua bibliografia, sob o título The Swastika and Symbols of Hate: Extremist Iconography Today (“a suástica e símbolos de ódio: a iconografia do extremismo na atualidade”, Allworth Press). Está convencido de que, enquanto a extrema direita continuar ampliando sua mensagem nos EUA e na Europa, continuará sendo usada como expressão de ódio contra o diferente.

“A suástica de Hitler tem só 100 anos, frente a uma história milenar”, recorda Nakagaki. A origem da cruz de dois ganchos entrelaçados remonta a 5.000 anos atrás, nos vales do rio Indo (Índia). A palavra “suástica” provém do sânscrito svastica, que significa “boa sorte” ou “bem-estar”. Seus usos religiosos e seculares se multiplicaram ao longo da história. “Há suásticas repetidas por todo mundo que nada têm a ver com os nazistas”, explica Heller.

De antes de Cristo são as que aparecem aos pés dos budas esculpidos nas montanhas do norte da Índia, na necrópole de Koban no Cáucaso da Ossétia do Norte, na antiga cidade de Troia (Turquia), nos restos de Micenas, nas ruínas de Babilônia (Iraque) e nos ornamentos da tribo dos Ashanti em Gana. As escavações arqueológicas situam a suástica no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo: os nativos a estamparam em vasilhas, tapetes, roupas e joalheria.

O mais surpreendente para a mente ocidental é saber que nas décadas de 1920 e 30 servia como marca comercial nos EUA. Em 1925, a Coca-Cola fabricou uma insígnia de boa sorte com forma de suástica e a frase “Beba Coca-Cola”. Os escoteiros a imprimiram em cartões-postais, trajes, joias e medalhas ao mérito.

Times esportivos a usavam para representar os quatro Ls: “Love, life, light, luck” (“amor, vida, luz e sorte”). Foi um ornamento muito comum na arquitetura do começo do século XX. Em Nova York, pode-se vê-la no teto da livraria da Universidade Columbia, na entrada do Metropolitan Museum e na fachada da Brooklyn Academy of Music. Aparecia em postais, marcas de bolachas e inclusive nos westerns de Hollywood, até que Hitler se apropriou dela.

Os nativos americanos ―navajos, apaches, papagos e hopis― foram os primeiros a se insurgirem contra seu uso por parte dos nazistas. Em 1940, em protesto, deixaram de utilizá-la para sempre com uma declaração pública e a queima de todos seus objetos que a tinham estampada.

Na Europa, estendeu-se como uma insígnia mística comum na decoração de abadias e conventos católicos. Pode ser vista nas catedrais de Amiens (França) e Oxford (Inglaterra) e no monastério beneditino de Lambach, no norte da Alta Áustria, onde se acredita que Hitler teve seu primeiro contato com ela, ainda criança, quando participou do coro.

As teorias posteriores se dividem entre os que, como Nakagaki, consideram que a copiou do jornalista e ex-monge católico Jörg Lanz von Liebenfels, fundador da Ordem dos Novos Templários, em 1907. Tratava-se de organização antissemita que promovia a superioridade da raça ariana e que a adotou como insígnia. Sabe-se que Hitler se reuniu com Lanz para conseguir cópias de sua publicação Ostara.

Outros, como Heller, especulam que a roubou do designer berlinense Wilhelm F. Deffke, um dos inventores do logotipo corporativo, membro da Bauhaus e do Ring Neuer Werbegestalter (Círculo de Novos Desenhistas Publicitários).

Assim relatou sua criada, Mana Tress, em uma carta escrita nos anos setenta ao reconhecido designer gráfico norte-americano Paul Rand. “Não pagou por ela”, escreveu Tress. A suástica de Deffke aparecia em um livro autoeditado como uma reinterpretação da roda do sol da tradição alemã.

O que está claro é que Hitler se apropriou dela no verão de 1920, depois de lhe dar um giro à direita de 45 graus sobre seu eixo. Em seu livro, Mein Kampf (“minha luta”), publicado cinco anos depois, Hitler descreveu seu significado para o nazismo e como devia ser usada. Pintada na cor preta, sobre um círculo branco e com fundo vermelho, as cores da antiga bandeira do império alemão.

Em 2 de dezembro de 1923, apareceu pela primeira vez citada no The New York Times como a Hakenkreuz (“cruz de gancho”), num artigo onde uma testemunha descrevia uma cena dentro da cervejaria Bürgerbräukeller, em Munique, onde Hitler fez sua tentativa de golpe de Estado um mês antes. A partir daquele dia, a imprensa se referiria a ela como “o símbolo nazista”.

Sua eficácia não teria sido possível sem o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que em 19 de maio de 1933 publicou a Lei de Proteção dos Símbolos Nacionais, que garantia a exploração da marca pelo regime e proibia seu uso comercial. O governo nazista ordenou que tremulasse em todos os edifícios oficiais da Alemanha. E acabou sendo hasteada também na Polônia, Países Baixos, nos arredores da Torre Eiffel e no Partenon da Grécia.

Setenta e quatro anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a cruz gamada continua sendo um símbolo obsceno no Ocidente. Quase diariamente a imprensa publica títulos como estes: “Suástica aparece pintada sobre a placa de Trump na calçada da fama”, “Pintada uma suástica no monólito contra o nazismo em Segóvia”. Talvez por isso, a imprensa internacional repercutiu a consulta japonesa sobre retirar ou manter o manji nos mapas: “As polêmicas suásticas que o Japão quer eliminar de seus mapas”, lia-se de Londres a Nova York. Mas o que a mídia não mencionou foi a decisão final a favor da simbologia tradicional dos templos. A suástica fica. “Seria bom que alguém contasse”, sugere Nakagaki.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.