Por que Mulher Maravilha é a primeira super-heroína que busca a igualdade entre homens e mulheres

Elisa McCausland nos explica os pontos-chave que fazem desta personagem dos quadrinhos “uma cavaleira do Apocalipse” que derruba as fundações das estruturas para reconstruí-las a partir do zero

A superprodução sobre a Mulher Maravilha, que estreou na Espanha em 23 de junho, não representa um acontecimento apenas por ser o primeiro filme com super-heroína como protagonista absoluta que chega aos cinemas desde que O Homem de Ferro e Batman: o Cavaleiro das Trevas deram origem em 2008 ao boom do gênero nas telas do cinema. Tampouco por se tratar do primeiro realizado tendo por princípio o respeito absoluto pelas características de uma personagem, e não com base na reputação ou o físico de uma atriz. A Mulher Maravilha dirigida por Patty Jenkins é revolucionária sobretudo por ampliar uma ideia do heroico que nem sequer os quadrinhos se atreveram a explorar em profundidade: a de que não existe superpoder mais urgente, necessário, subversivo que o feminismo.

Pelo menos foi assim que entendeu o psicólogo norte-americano William Moulton Marston quando idealizou a Mulher Maravilha em dezembro de 1941 para a editora All-American Publications, antecessora da atual DC Comics. Achamo-nos na Idade do Ouro do comic book, os gibis com aventuras independentes em relação às publicadas na imprensa da época. E também nas fases iniciais da Segunda Guerra Mundial: Superman havia nascido três anos antes e é o ponto de fuga de uma popularização dos quadrinhos como nunca havia ocorrido e nunca voltaria a ocorrer, bem como de uma equiparação do super-herói com o propagandístico. A Mulher Maravilha não escapa do contexto bélico, mas a intenção prioritária de William Marston passa por fazer dela uma agente do feminismo, o que sucede durante os seis primeiros anos de sua publicação, quando é escrita por ele e ilustrada por H.G. Peter, que dotará a imagem da personagem do encanto próprio da art nouveau, a desfaçatez do pulp e uma codificação pin up.

"A questão não está em as mulheres arrebatarem o poder das mãos dos homens, porque isso não mudaria nada; o desafio está em arrasar as noções estabelecidas de poder”

Antes da Mulher Maravilha haviam existido super-heroínas de características mais ou menos incômodas para o que era costumeiro no meio: A Dama de Vermelho, Fantomah, Miss Fury… Mas Diana, a princesa nascida da argila –que, quando conhece o militar norte-americano Steve Trevor viaja da Ilha Paraíso, em que residia com suas irmãs amazonas, para o mundo do homem–, é a primeira com uma agenda explícita: a de difundir e praticar uma igualdade real entre homens e mulheres que, em muitas ocasiões, passa por fazer justiça muito além do que espera a ordem estabelecida. Superman faz o bem para devolver o status quo a um sistema que valoriza como essencialmente correto. Por sua vez, a Mulher Maravilha luta para questionar esse status quo ao considerar, com razão, que não é justo para a metade da espécie humana. Nesse sentido, é uma cavaleira do Apocalipse, entendida tal figura alegórica como a derrubada até as fundações das estruturas e sua reconstrução a partir do zero.

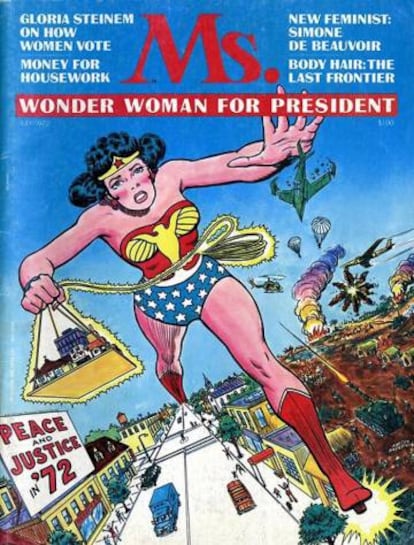

Com a ajuda essencial de suas duas mulheres, Elizabeth Holloway e Olive Byrne, Marston molda Diana a partir dos ideais do sufragismo, a mitologia amazônica e o ativismo em favor dos direitos das mulheres sobre seu próprio corpo, defendido pelas ativistas Ethel Byrne e Margaret Sanger. Cada aventura da Mulher Maravilha, cada comic book, traz consigo uma demanda feminista, uma nova aventura, outro despertar. No entanto, quando Marston falece em 1947, o personagem é desnaturalizado, subjugado pelos anos cinquenta, época marcada nos Estados Unidos pela Guerra Fria, o conservadorismo e o Comics Code, o código de autocensura no mundo dos quadrinhos, formulado pela indústria como defesa ante a publicação do libelo contra os gibis Seduction of the Inocent (1954), do psiquiatra Fredric Wertham. É a primeira das muitas mutações que a Mulher Maravilha viveu ao longo de seus 75 anos de existência, sempre sujeira às exigências da indústria cultural e ao clima sócio-político em que suas histórias transcorriam. Existem, por sorte, marcos suficientes para que, nos dias de hoje, se continue considerando a super-heroína o maior ícone feminista gestado no âmbito da cultura popular: sua icônica aparição na capa do primeiro número da revista Ms. (1972), fundada pelas feministas da segunda onda Dorothy Pitman Hughes e Gloria Steinem; sua influência em toda uma geração de mulheres ao protagonizar entre 1975 e 1979 sua própria série de televisão, interpretada por Lynda Carter, e seu reboot pelo roteirista e desenhista George Pérez entre 1987 e 1992, a configuração mais influente desde então para o fandom.

Apesar das mudanças nas manifestações da super-heroína, em Diana sempre prevaleceu o uso defensivo, dialético, de suas armas ––braceletes, laço da verdade––, que são reflexo de uma atitude pacificadora e sensata na hora de resolver os conflitos, assim como um empoderamento como mulher que vem antes de qualquer outra consideração. Também perduraram, apesar das múltiplas variações do mito, amigos e inimigos, alguns dos quais desempenham um papel fundamental no filme de Patty Jenkins: o amante e parceiro Steve Trevor, a companheira de aventuras Etta Candy, o ambíguo Doctor Poison... todos eles contribuíram para dar forma a um imaginário que materializou os princípios de Simone de Beauvoir, segundo os quais “a questão não está em as mulheres arrebatarem o poder das mãos dos homens, porque isso não mudaria nada; o desafio está em arrasar as noções estabelecidas de poder”.

Se a Mulher Maravilha teve antecessoras que prefiguraram seus atributos, que intuíram aquilo que estava por vir, não faltaram personagens posteriores dos quadrinhos que se valeram de seu testamento revolucionário, emancipador. Embora, ao contrário da amazona, nascida livre, na maior parte dos casos suas sucessoras foram criadas em molduras restritivas, nas quais seu papel inicial tinha a ver sobretudo com a frustração ou a erótica da exceção. As aventuras mais inspiradoras de Batwoman, Promethea e a Capitã Marvel foram precisamente aquelas nas quais autoras e autores, conscientes em maior ou menor medida do feminismo, as submeteram a um despertar, fizeram de sua programação de gênero o maior inimigo que deveriam combater

Mas a pergunta que surge de imediato é: nossos tempos precisam da super-heroína em geral, e da Mulher Maravilha em particular? Para o artista David López (Las Palmas, 1975) não resta dúvida, já que “a super-heroína não é medida tanto por suas conquistas épicas como por suas conquistas éticas”. López, que desde seus primeiros passos na indústria dos quadrinhos manifestou uma predileção pelas super-heroínas, concebe o arquétipo moderno delas separado das heranças, como as dos mitos gregos. Desenhista de títulos como Fallen Angel, Catwoman, Capitã Marvel e Lobezna, acaba de publicar na plataforma Panel Syndicate o primeiro número da série Blackhand Ironhead, quadrinho protagonizado por duas jovens cujo legado familiar parece tê-las marcado na própria concepção de sua identidade: uma batalha, a dos códigos herdados e a diversidade na representação, com a qual parecem estar lidando muitos artistas desta geração vinculados ao mainstream. Quando perguntamos a López como seria sua super-heroína ideal à luz de Blackhand Ironhead, confessa estar muito centrado no estudo dos mecanismos da narrativa, “de modo que tenho todos os meus valores em revisão; observo os personagens do ponto de vista do utilitarismo narrativo, e assim não há mito que se sustente. Pois bem, na construção das personagens que encarei como desenhista, meu discurso é mais compreensível”.

López destaca, em todo caso, como “super-heroína ideal” a Capitã Marvel (Carol Danvers); do seu ponto de vista, é “a encarnação mais clássica do mito do super-herói americano: uma militar que recebe seus dons enquanto tenta salvar o outro em apuros, neste caso, o Capitão Marvel. Carol Danvers se iguala em poderes ao Super-Homem, o super-herói clássico por excelência, com a diferença de que Danvers é resultado dos nossos tempos, pois, ao receber seus poderes, também se empodera como mulher”.

A super-heroína ainda é percebida como ligada a uma ética do cuidado, razão pela qual corre o risco de continuar presa a certos papéis, apesar das modulações expressivas e sofisticações nos discursos que buscam superá-los.

Carol Danvers foi maltratada desde sua criação por roteiristas que nunca souberam muito bem o que fazer com um personagem concebido como feminista desde o nome código, Ms. Marvel, e que Chris Claremont transformaria em deusa, Binária, como fórmula de resgatá-la de uma indefinição que, ainda assim, a perseguiria até bem iniciado o século XXI. Mas se esse personagem passou a ter autêntica relevância no imaginário relativo aos super-heróis ao ponto de estrelar um filme em 2019 com os traços de Brie Larson, isso se deve à chegada da roteirista Kelly Sue Deconnick à revista, em 2012. A intenção de Deconnick era fazer de Danvers a Mulher Maravilha da Marvel: recuperação da herstory do personagem, mudança de nome –de Ms. Marvel para Capitã Marvel–, e uniforme renovado para dar brio a uma super-heroína que será apresentada e sociedade no próximo filme da saga cinematográfica de Os Vingadores.

Nessas ampliações do campo de batalha simbólico da super-heroína, não deixa de ser significativo que Javier Rodríguez (Oviedo, 1972), desenhista da Mulher-Aranha e do Doutor Estranho, coincida com López em entendê-la a partir do compromisso com a sociedade: “A super-heroína ideal seria aquela que, obviamente, fosse movida pelo altruísmo para ajudar os outros”. O desafio de Rodríguez é conceber o heroísmo em um cenário de coexistência entre o cotidiano e o extraordinário, algo que explorou, com o roteirista Dennis Hopeless, na revista Spider-Woman: Jessica Drew concilia gravidez e criação com seu compromisso como super-heroína, um marco notável para uma revista mainstream. Perdura em Jessica, em todo caso, a ideia da super-heroína como cuidadora, como sujeito de ação dedicado à sociedade, o que tem seus riscos se compararmos essas representações com aquelas que apreciamos nos super-heróis. E enquanto estes continuam atribuindo-se, por tradição, uma ética justiceira individualista, a super-heroína ainda é percebida como ligada a uma ética do cuidado, razão pela qual corre o risco de continuar presa a certos papéis apesar das modulações expressivas e das sofisticações nos discursos que buscam superá-los.

Razões para criar a Mulher Maravilha: "Porque, dentro de não muito tempo, se o que entendemos por arquétipos femininos continuar carecendo de poder, força, interesse, as garotas não terão nenhuma razão para continuar sendo garotas”.

O que não tira a importância de que tanto a Capitã Marvel quanto a Mulher-Aranha, amigas na ficção, tenham definido o ritmo da renovação de sentidos para as super-heroínas, cujas possibilidades criativas e políticas ainda são muitas: o gender bending (mudança de gênero) colocado na moda por Jason Aaron a partir de Thor, deusa do trovão; o fortalecimento dos corpos designados à mulher ao ponto de nos perdermos na ambiguidade das formas, como acontece em Glory, de Joe Keatinge e Sophie Campbell; ou a aposta no humor e no ridículo como ferramenta crítica em personagens como Harley Quinn, que dá visibilidade a estruturas que atravessam as ficções de super-heróis, e, portanto, a nossa sociedade.

Natacha Bustos (Eivissa, 1981), por seu lado, desenhista de Moon Girl e do Dinosaurio Diabólico –história em quadrinhos protagonizada por Lunella Lafayette, uma gênio pré-adolescente com poderes especiais–, concebe a super-heroína como “toda aquela que, livre de qualquer controle ou jugo, escolhe sua própria maneira de ajudar os outros, enquanto isso, vai conhecendo a si mesma”. Nessa ideia há dois pontos de vista centrais para compreender o potencial subversivo da super-heroína. O primeiro, a intuição de que ela mesma pode ser parte de um sistema no qual não poderá se desenvolver como sujeito de ação se antes não for consciente daquilo que a constitui; e segundo, que sua aventura está ligada a esse autoconhecimento para poder transformar o entorno.

É por isso que podemos conceber muitas das que foram, e são, consideradas desobedientes –espiãs, vilãs, ladras, assassinas– como as super-heroínas feministas do nosso tempo. Personagens como Elektra, a Viúva Negra ou Wolverine, cujo heroísmo está em ser “outra coisa” e não aquilo para o qual foram treinadas; personagens que lutam consigo mesmos pela própria liberdade, mas que também lutam pela de suas companheiras. Nesse registro, é justo incluir garota que resistem à programação, como Lunella Lafayette-Moon Girl, ou Hit-Girl, da saga Kick Ass (Mark Millar/John Romita Jr.). Cada uma ao seu estilo, combatem o difícil processo de se tornar uma garota desafiando os cânones daquilo que entendemos como normalidade.

Sobre a autora do artigo

Elisa McCausland é autora do ensaio ‘Wonder Woman. El Feminismo como Superpoder’ (Mulher Maravilha, o Feminismo como Superpoder)

Nessa linha, a desenhista Aneke (Madri, 1985), que desenvolve sua atividade em títulos como Red Sonja, Vampirella ou Bombshells –esta última uma revista estrelada por heroínas e vilãs do Universo DC no âmbito da Segunda Guerra Mundial–, defende uma super-heroína que seja o “suprassumo da força, da ferocidade, da coragem e da beleza”, que hoje ela vê na figura da Mulher Maravilha. “Gosto das mulheres fortes, contundentes, que descem aos abismos para enfrentar tudo, aquelas que desafiam a si mesmas, sempre”. A seleção de inspirações que Aneke nos oferece tem muito de geracional, nela encontramos duas das mutantes mais celebradas do roteirista Chris Claremont: Fênix/Rachel Summers e Tempestade, conhecidas por suas lutas intempestivas contra os elementos; e também amazonas da ficção audiovisual como Sarah Connor (Linda Hamilton), Ellen Ripley (Sigourney Weaver); Xena, a princesa guerreira (Lucy Lawless), ou Furiosa (Charlize Theron). Cada uma à sua maneira, todas elas tentaram honrar a apreciação de William Marston quando questionado sobre as razões que o levaram a criar a Mulher Maravilha: “Porque dentro de pouco tempo, se o que entendemos como arquétipos femininos continuar carecendo de poder, força, interesse, as garotas não terão nenhuma razão para continuar sendo garotas”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.