Woody Allen: “Depois de morto, podem jogar meus filmes no mar. Não estou nem aí para a posteridade”

À condição de gênio da história do cinema, o artista soma, com pesar, a de controvérsia ambulante, com acusações de abusos sexuais. Seu novo filme estreará no dia 11 de outubro em vários países, mas não nos Estados Unidos

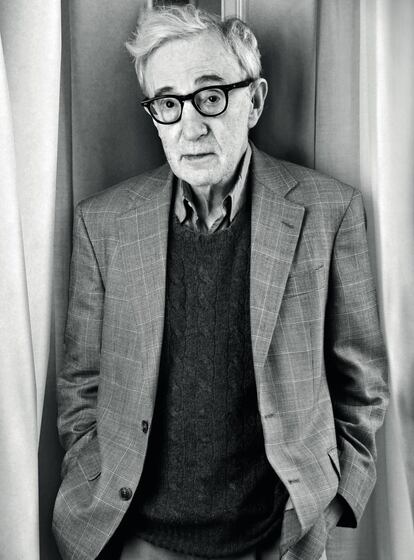

Allan Stewart Königsberg (Brooklyn, 1935) somou à condição de gênio da história do cinema, contra sua vontade, a de controvérsia ambulante. Seu novo filme, a comédia romântica Um Dia de Chuva em Nova York, chegará em 11 de outubro à Espanha e a outros países (no Brasil, estreia em janeiro de 2020), mas não aos Estados Unidos: Woody Allen e a produtora Amazon estão em guerra, com as acusações de abusos sexuais e o movimento #MeToo como pano de fundo.

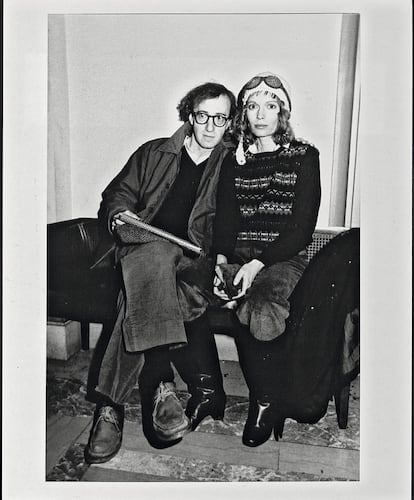

Como a climatologia é voluntariosa, no dia escolhido para conversar com Woody Allen sobre o filme Um Dia de Chuva em Nova York (o 50o de sua filmografia) caiu um pé d’água em San Sebastián. Lá ele terminava a rodagem de outra produção, provisionalmente intitulada Rifkin’s Festival. O cinema, a vida, a morte, o fracasso, o sexo, a nostalgia, Bergman, Shakespeare, Trump..., de tudo isso ele falou em quase uma hora. Das questões mais espinhosas, porém, quase não pôde. Sua agente tinha avisado: nada de perguntas sobre a disputa legal entre Allen e a Amazon. Uma ação de 68 milhões de dólares (279 milhões de reais) foi movida contra a produtora de Um Dia de Chuva... por não estrear o filme após algumas declarações suas sobre o movimento #MeToo. Não se mostrou muito loquaz o autor de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa quando lhe perguntamos sobre seu estado de ânimo após reiteradas acusações de abusos sexuais feitas contra ele por Dylan Farrow, a filha adotiva dele e de sua ex-companheira Mia Farrow. Os supostos incidentes remontam a 1993, quando Dylan tinha sete anos. Allen foi alvo de uma longa investigação e finalmente inocentado. Nunca foi condenado por esse assunto.

Por que adora os dias de chuva? Por que é melhor o céu carregado que o Sol? Porque a luz é mais bonita. E porque acredito que nesses dias as pessoas pensam mais a partir do seu interior, da sua alma. A minha é um pouco triste... e se abro a janela pela manhã e está ensolarado, acho desagradável. Por outro lado, vejo que as cidades são lindas sob a chuva. Paris, Londres, Nova York, San Sebastián são muito bonitas, mas se chove ficam mágicas. Em San Sebastián, por exemplo, o clima é uma bênção, o verão parece primavera. E chove. Mas os que investem nelas se queixam de que é caro rodar com chuva. Sobretudo porque, quando quero rodar com chuva, quase nunca chove e temos que fabricá-la e usar tanques de água. Às vezes peço a Deus que faça algo, mas nada, nem uma nuvem.

Vendo o jovem protagonista de Um Dia de Chuva em Nova York descobrindo Manhattan, não podemos evitar pensar no jovem Woody Allen descobrindo Manhattan... Há nostalgia nesse filme? Claro, pode ter certeza. Esse filme está cheio dela, e de outras minhas também.

A nostalgia, esse monstro... ou a nostalgia, esse bálsamo? A nostalgia, essa armadilha. Camus fala dela como uma armadilha sedutora, e eu caio nela constantemente, sobretudo quando falo de Nova York. Quando criança, era uma grande cidade. Eu diria que foi assim até o final dos anos cinquenta. Então começou a se modernizar de um modo que não gosto muito, você sabe, lugares novos e feios ocupando o espaço de lugares antigos e deliciosos, lojas de balas que desapareciam, o trânsito que começou a piorar... e, depois de certo tempo, muita criminalidade. E hoje a praga são as bicicletas! Vão pela calçada, invadem seu espaço, avançam o sinal vermelho, uma loucura. Enfim, Nova York não é o que era.

Nos EUA não existe tolerância ao fracasso. E é terrível ensinar isso às crianças. Devemos estar dispostos a fracassar; do contrário, você vai secar como ser humano

Neste filme temos um diretor que não quer acabar seu filme, um estudante que não quer continuar na universidade e um jovem que não quer se casar... Parece um filme habitado por Bartleby, o escrivão do conto de Melville: “Preferiria não fazer isso.” É verdade, é assim, que curioso, não tinha pensado nisso. O protagonista, Gatsby, quer fazer o que ele quer fazer, não o que seus pais pedem que faça: estudar, ser elegante, essas coisas. Ou seja, de fato ele “prefere não fazer isso”. Prefere ser um jogador ou tocar piano de noite em bares esfumaçados.

Diria que observar ou dissecar —talvez tratar— personagens em crise como esse é uma das especialidades da casa Allen? Sim. Você precisa desses elementos para um drama. Personagens em situações críticas. Do contrário... Quando vemos um western, ou um filme de gângsteres ou qualquer tipo de filme emocionante, há pessoas em crise, que sacam pistolas, fogem dos soldados, sofrem... E meus personagens também. Sempre têm uma crise emocional. Para mim, os personagens que não a têm não são interessantes nem divertidos. Não me interessam as pessoas comuns. Me interessam as pessoas com problemas. Sobretudo emocionais.

Por exemplo, pessoas com dúvidas e angustiadas no meio de um mundo de certezas? Exatamente.

Por que acredita que a dúvida —ou, digamos, o erro— carece de todo prestígio? Não acha que isso tem um impacto negativo na educação de nossos filhos? Com certeza, e conheço bem isso. Hoje inclusive estamos assistindo à morte do artista. É triste. O artista hoje tem medo de se arriscar no que faz e no que diz porque teme as consequências. Infelizmente, em meu país, se você fracassa não há muita margem. Nos EUA não existe tolerância ao fracasso. E é terrível ensinar isso às crianças. Devemos estar dispostos a fracassar, sobretudo na minha profissão. Você vai secar como ser humano se viver toda a sua vida com medo de fracassar. Essa é uma maneira terrível de viver.

Considera que essa situação é ainda pior nos EUA, agora que o país é dirigido por um tubarão dos negócios? Está claro que o presidente não gosta de fracassar nem de reconhecer seus fracassos. Mas em geral esse é um sintoma claro da cultura dos tempos atuais. Ninguém quer dizer algo como: “Puxa, tive uma ideia, mas não foi uma boa ideia”. E isso não ajuda nem o homem comum nem os artistas, nem as crianças, nem o presidente. O fracasso é degradante, e isso é uma pena.

Depois de morto, podem jogar meus filmes no mar. Não estou nem aí para a posteridade. E estou certo de que o mesmo acontecia com Shakespeare

O senhor incluiu Donald Trump numa cena de seu filme Celebridades. Faria de novo? Bem, devo dizer que ele foi um bom ator. Veio, sabia o diálogo, sabia como andar, foi muito teatral, nada tímido. Como ator, foi muito bom. Como presidente, digamos que a situação é bem diferente. Um país não é um teatro. Mas gosto muito de pensar que o tive como meu empregado!

Entre o otimismo, o pessimismo e o realismo, onde o senhor se situa? Onde acredita que o seu cinema se situa? O pessimismo e o realismo são a mesma coisa. Sou muito pessimista, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre a sociedade, sobre a existência..., mas de verdade acho que é assim que o mundo é, então creio que sou realista. Não há outro remédio a não ser fazer uma avaliação pessimista do mundo. Não posso fazer nada a respeito. Honestamente, não resta outro remédio além de sermos pessimistas.

Não acredita que esse ponto de vista pode prejudicar o conteúdo de alguns de seus filmes? Do tipo: “Já está aqui outra vez o estraga-prazeres do Woody Allen”. Sim, acredito. Quando fiz A Rosa Púrpura do Cairo, os produtores me ligaram e disseram: “Escuta, projetamos [o filme] numa sessão em Boston e todo mundo adorou. Mas, se você mudasse o final para que fosse um pouco mais feliz, ganharíamos muito mais dinheiro com ele”. Claro que não mudei, porque essa era a ideia do filme, justamente aquele final.

A ironia é uma das armas mais poderosas em seu cinema. Mas não acha que está em desuso ou, ao menos, ameaçada pelo politicamente correto e cada vez menos compreendida? Há uma grande parte do público que deseja mensagens muito claras: o que você quer dizer com tal coisa, o que defende... mas há outra parte —mais reduzida— que é muito sofisticada e não espera que você abandone a ironia. Grandes cineastas ao longo das gerações, como Buñuel e Bergman, tiveram bom público, não muito grande, mas bom, embora seus filmes fossem complexos e muito abstratos.

Para esse tipo de público o senhor faz cinema? Sim. Sempre assumi que meu público é pelo menos tão inteligente quanto eu. Me expulsaram da escola de cinema, e o que basicamente fiz desde então são filmes que eu gostaria de ver na tela. Gosto de ver filmes de Bergman, de Truffaut, de De Sica, de Antonioni... É o cinema que gosto de ver, então tento fazer filmes assim.

Eu me perguntava, vendo Um Dia de Chuva em Nova York, como é que o senhor consegue fazer filmes com uma trama tão aparentemente simples, mas de fundo tão complexo. Quando escreve e quando roda, é mais difícil colocar ou tirar? Para mim é mais difícil colocar. É que criar algo é muito difícil. Bem, se você está acostumado, nem tanto. Há pessoas que sabem desenhar lindamente, que fazem um desenho perfeito de um cavalo. Eu sou incapaz de fazer. Mas elas te dizem: “Vamos, é muito fácil!” Comigo acontece a mesma coisa com os filmes: posso fazê-los. E as pessoas assistem e pensam: “Que difícil deve ser!” Mas, se você se dedica a isso, não é. Ou não é tanto.

A realidade é triste e dura demais, e por isso o senhor continua inventando histórias aos 83 anos. Considera válida essa avaliação? Claro, porque a ficção é muito melhor que a realidade, sem comparação. A realidade é um pesadelo, e a ficção você pode controlar. Pode fazer com que os personagens estejam tristes ou contentes, pode colocar uma bela música —como My Fair Lady, que maravilha!—, mas da realidade você não controla nada. Veja a protagonista de A Rosa Púrpura do Cairo: está muito mais contente na ficção que na realidade. Infelizmente não podemos viver na ficção, ou ficaríamos loucos. É preciso viver na vida real, que é trágica. Se eu pudesse, viveria num musical de Fred Astaire. Todo mundo é bonito e divertido, todos bebem champanhe, ninguém tem câncer, todos dançam, é fantástico.

A realidade não foi especialmente confortável para o senhor nos últimos anos... [Woody Allen olha seu interlocutor com esses inconfundíveis olhinhos, entre confusos e assustados, protegidos atrás dos óculos de armação preta e imortalizados há décadas em imagens, cartazes, camisetas, livros e estatuetas de colecionadores].

Refiro-me às acusações de abusos sexuais feitas contra o senhor. Gostaria de saber que impacto teve todo esse assunto em seu estado de ânimo. Quando fizer um balanço da sua vida, quanto e como acredita que pesará tudo isso? [Caroline Turner, agente de Allen, começa a bufar no fundo da suíte] Veja, eu olho para trás, recordo minha vida e me sinto como alguém extremamente sortudo. Sempre fui. Tive boa saúde. Tenho uma mulher maravilhosa. Filhos. Trabalho em algo que me encanta, adoro fazer filmes e obras de teatro. Toco com minha banda de jazz pelo mundo todo. Tenho sorte, e nada a prejudicou; nem tudo isso que aconteceu, que é um erro e uma injustiça. É uma situação que está fora do meu alcance, de modo que procuro me concentrar em meu trabalho e minha família. Mas isso não me impede de pensar que a vida é uma experiência triste.

Está claro que o senhor quer voltar ao tema. O pessimismo e o realismo. É que todos acabamos no mesmo lugar, e isso é horrível. Em meu filme Recordações, todos os trens tinham o mesmo destino. Era trágico. Mas prefiro pensar que fui um sujeito de sorte. Fiz o que gostei, e ainda me pagaram por isso.

O que lhe faltou para a felicidade plena? Felicidade? Veja, vou lhe dizer uma coisa. Ninguém de nós entende as circunstâncias em que viemos a este mundo. A vida carece de sentido. Você sabe que vai morrer. Que as pessoas que ama vão morrer. Não gosto disso. De modo que a felicidade...

Sobre as acusações de abusos, não foram provadas e o senhor não foi condenado... [De novo os olhos de Allen ficam inertes e sua boca fechada, e sua agente faz inequívocos gestos de irritação].

Não acha que estamos numa sociedade em que, como disse Kafka, começa a parecer obrigatório demonstrar a inocência em vez da culpabilidade? E não digo isso especialmente em relação ao seu caso... [Novo silêncio]

Vamos mudar de assunto. O senhor disse uma vez a Richard Schickel, para o livro dele Woody Allen: A Life in a Film, que não tinha apreço por seus filmes. Não é fácil acreditar no senhor. Pode acreditar em mim. Quando estou em minha casa sozinho, escrevendo o roteiro, tenho imagens fantásticas sobre o que será o filme. Depois o faço e tudo dá errado. Não posso ter os atores que queria. Tampouco as locações que havia escolhido. Não há dinheiro suficiente. Cometo erros. E quando tudo finalmente acaba, digo para mim mesmo: “Enfim, bem, é como 20% do que havia me proposto a fazer.” Às vezes, você começa achando que fez Ladrões de Bicicletas e depois deseja não ter feito papel de bobo. Outras vezes, acerta mais. Quando acabei Match Point, pensei: “Isso está bem parto das minhas intenções, é o que queria".

E isso costuma coincidir com a apreciação do público? Não, muitas vezes é o contrário. Às vezes vejo um filme terminado e digo: “Ai, que ruim.” Aconteceu com Manhattan. Mas deu no mesmo, pois o público gostou. E outras vezes consigo fazer o que realmente queria fazer, e as pessoas não têm nenhum interesse. São coisas que acontecem. É melhor não pensar nisso. Melhor fazer um filme, lançar e já pensar no próximo.

O que lhe provocam palavras como “posteridade”, “legado”, “marca” e “memória”? Não me interessa meu legado, não me interessa o que farão com os meus filmes quando eu já não estiver, podem jogá-los no mar. Uma vez que estamos mortos, estamos mortos. Acabou-se. Você acha que, quando tiver fechado os olhos, eu me importarei se as pessoas veem meus filmes ou não? Eu sei que há pessoas que realmente se importam com a posteridade. Eu não estou nem aí. E estou certo de que o mesmo acontecia com Shakespeare.

Sua insistência em continuar escrevendo e rodando filmes encerra motivações terapêuticas? Ou simplesmente fica entediado se não os fizer? Nunca fico entediado! Faço os filmes porque há pessoas que pagam por eles, que financiam. E sempre que houver gente disposta a me financiar, farei filmes. E quando me disserem que são terríveis e que já não me financiarão, eu me dedicarei a escrever só peças de teatro. E se não der certo, escreverei livros.

Em seu novo filme, uma estudante de jornalismo elogia um célebre diretor de cinema dizendo: “Você nunca fez uma concessão comercial”. Esse diretor é o senhor? Nunca fez concessões comerciais? Tentei não fazer. Não penso de um ponto de vista comercial, só penso no que é bom para o filme. Nunca faço cinema pensado em agradar o público. Gosto quando [o público] fica contente, isso sim.

Como faz para abordar tanto e tão intensamente o tema do sexo sem mostrar cenas de sexo? Não faz falta mostrar sexo para falar de sexo, assim como não é preciso mostrar violência para falar de violência. A violência pode ser artística e dramática, maravilhosa, veja Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas. O problema é que diretores sem talento a exibem uma e outra vez e acham que são Scorsese, mas não, não são Scorsese. O mesmo acontece com o sexo. Se você o exibe, deixa de ser dramático. Eu não quero subestimar a inteligência do público, assumo que estou falando de sexo com pessoas inteligentes.

Diz-se que é mais difícil transmitir mensagens profundas usando a comédia que o drama. Concorda? É difícil transmitir mensagens, ponto. Mas sim, é ainda mais difícil com a comédia. Muitas vezes, ao estrear um filme, me pergunto: “Mas por que não consegui fazer chegar a mensagem?”. Não há resposta, e talvez eu tenha feito um filme interessante e divertido, mas não transmiti a mensagem ao público. E sempre é minha culpa, não a dele. Entreter e passar a mensagem ao mesmo tempo só está à altura dos grandes. Bergman, por exemplo.

Praticamente não há comédias nos grandes festivais, nem no Oscar. Por quê? Poucos autores podem fazer bem uma comédia. É um talento escasso. Há muito mais gente capaz de fazer coisas sérias que comédias. E, no entanto, é como se o drama e a tragédia fossem mais substanciais que a comédia. Como ela faz rir, para muitos é difícil lhe conferir seriedade e prestígio.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Arquivado Em

- Woody Allen

- Martin Scorsese

- Ingmar Bergman

- Movimento #Me Too

- San Sebastián

- Luis Buñuel

- Hollywood

- Assédio sexual

- Gipuzkoa

- Cinema dos Estados Unidos

- Amazon

- Feminismo

- Lojas online

- País Basco

- Indústria Cinematográfica

- Crimes sexuais

- Movimentos sociais

- Comércio eletrônico

- Cinema

- Mulheres

- Delitos

- Internet

- Espanha

- Sociedade

- Justiça