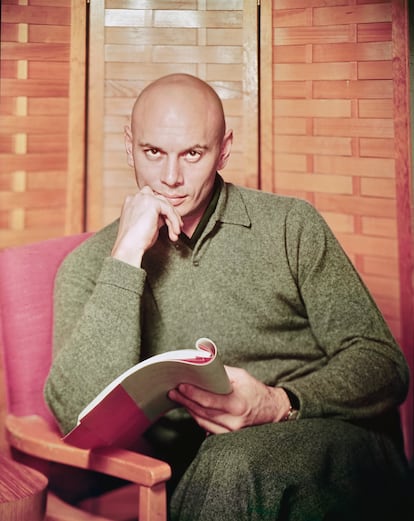

O mistério de Yul Brynner, a estrela que transformou a calvície no traço mais desejável do mundo

O ator russo virou um mito quando fez algo aparentemente tão banal quanto raspar a cabeça para um papel teatral. Sua fascinante vida é o tema do documentário ‘Yul Brynner, o magnífico’

O melhor papel que interpretou em vida foi o de Yul Brynner. O ator, após décadas fumando cinco maços de cigarros por dia, morreu em 10 de outubro de 1985, de câncer de pulmão. Tinha 65 anos. Mas o chamativo é que, apesar da sua fama incontestável, naquela época ninguém sabia quais eram suas origens ou o que havia de verdadeiro ou falso em sua fantasiosa biografia. Propositalmente, ele alimentara uma aura de mistério em cada uma das suas entrevistas. Dizia à imprensa que seu pai era mongol e sua mãe uma cigana que havia morrido no parto, ou que havia lutado junto às Brigadas Internacionais na Guerra Civil espanhola. Quando o apresentador Bill Boggs lhe questionou sobre isto, limitou-se a responder com ironia: “São coisas que eu nunca disse, que disseram sobre mim e que simplesmente nunca neguei. E ainda não negarei. Tudo o que disseram é absolutamente correto”.

Na verdade, só quando seu filho Rock publicou, em 1989, a biografia Yul: the man who would be king (Yul: o homem que poderia ser rei, inédita no Brasil) a verdade veio à tona. Entre outras coisas, graças àquelas páginas se soube que tinha nascido em 1920 no leste da Sibéria, especificamente em Vladivostok. E, por sua vez, que seu pai era um engenheiro germano-suíço, e sua mãe uma russa de pura cepa, que tinha estudado canto e interpretação. O livro também revelou que, praticamente sem falar inglês, uma das primeiras coisas que fez ao chegar aos Estados Unidos em 1940 foi ter aulas de interpretação com o célebre Michael Chekhov. Mas, independentemente destes esclarecimentos, o que ninguém pode discutir é que o mito de Yul Brynner realmente começou em 29 de março de 1951.

Aquele dia estreou no St. James Theatre da Broadway o musical O rei e eu. Em um primeiro momento, o grande astro, o autêntico chamariz, era sua companheira Gertrude Lawrence. Entretanto, assim que a cortina subiu todos os olhares da plateia grudaram imediatamente no personagem secundário do rei Mongkut do Sião. Seu sucesso foi uma surpresa para todos. Também para o próprio Brynner. Por mais que anteriormente tivesse tido oportunidades como ator, naquele exato momento ele era mais conhecido por ganhar a vida como diretor na CBS do que por seus dotes interpretativos. O que deixou o público cativado por aquele russo engalanado com roupas extravagantes? A resposta é simples: seu cabelo. Ou, melhor dizendo, a ausência dele.

Dado importante: Yul Brynner não era calvo. Aliás, quando em 1942 posou nu para George Platt Lynes, o pioneiro da fotografia homoerótica, assim como em sua estreia cinematográfica de 1949, Port of New York, ostentava seu cabelo original, com entradas. Só no final de 1950, justamente durante os ensaios de O rei e eu, a oscarizada figurinista Irene Sharaff teve a ideia de que seu personagem ganharia credibilidade se rapasse a cabeça. Em princípio não teve muita certeza, mas a contragosto concordou. A jogada não poderia ter dado mais certo. Tanto é que se tornou sua característica mais marcante. “Foi a mulher que desenhou esses trajes quem me sugeriu que eu raspasse o cabelo. E me alegrou muito a vida, porque foi libertador. É simplesmente estupendo, sim. Torna a vida da gente muito mais simples”, admite ele no documentário Yul Brynner: o magnífico.

“Que tenha se atrevido a fazer algo assim levou outros atores e homens comuns a o imitarem e a ganharem segurança em si mesmos. A falta de cabelo deixou de ser um tabu ou algo que atentava contra a dignidade. Foi um pioneiro. E ainda mais levando em conta que não sofria problemas de alopecia. Depois há o caso de Telly Savalas. E, sobretudo, o de Bruce Willis, por mais que lhe tenha custado abandonar aqueles apliques que machucavam a vista. Nos anos oitenta e noventa havia o estigma de que o herói de ação não podia ser calvo, mas Yul Brynner demonstrou justamente o contrário décadas antes”, opina o crítico de cinema Xavi Sánchez Pons.

Depois do triunfo de O rei e eu na Broadway, Hollywood não demorou para bater à sua porta. Em apenas 18 meses participou de três de seus títulos mais memoráveis. Curiosamente, todos eles chegaram às salas em 1956: Os dez mandamentos, de Cecil B. DeMille, onde interpretou Ramsés II; Anastasia, de Anatole Litvak; e, sob as ordens de Walter Lang, a adaptação para a grande tela de O rei e eu —justamente encarnando aquele rei do Sião que tantas alegrias tinha dado sobre os tablados (ao todo, interpretou o papel durante 4.625 noites). Em 27 de março de 1957, esse mesmo papel lhe rendeu o único Oscar da sua carreira, na categoria de melhor ator. Ao levar a estatueta, deixou de mãos abanando ninguém menos que Kirk Douglas, James Dean, Rock Hudson e Laurence Olivier.

Como ocorrera no começo do século passado com Rodolfo Valentino, da noite para o dia Yul Brynner se tornou um sex symbol, uma figura que penetrou nos pensamentos mais tórridos de milhões de mulheres e de homens. Seu olhar profundo e seu porte atlético têm boa responsabilidade por isso. Mas não cabe dúvida de que sua cabeça rapada foi o que o alçou ao status incontestável de ícone sexual muito antes que Vin Diesel ou Jason Statham assumissem esse lugar. Naquela época, os Elvis, James Dean e Paul Newman da vida precisaram encarar um novo e rude modelo de masculinidade, muito diferente dos cânones pré-establecidos.

“Embora Hollywood sempre tenha adorado o exotismo dos atores que provêm da Europa ou de terras mais remotas, Brynner é uma anomalia digna de análise. As mulheres de classe média americanas dos anos cinquenta o viam como uma fantasia. Hipnotizava a todos. Também aos homens, claro. Ele sabia muito bem os sentimentos que gerava. E os grandes estúdios se aproveitaram disso, no bom sentido. Ninguém se surpreendeu que em 1960, sendo russo, protagonizasse Sete homens e um destino, um dos melhores westerns da história. E em 1973, do mesmo modo, encarnou um pistoleiro assassino em Westworld, um claro precursor d’O exterminador do futuro, que continua sendo cult entre os amantes da ficção científica e que posteriormente viraria série. Pode parecer que não, mas, como todos os grandes, soube se reinventar. “Por algo Stan Lee se inspirou nele para criar ao Professor X dos X-Men”, acrescenta Sánchez Pons.

Nunca é demais recordar que Brynner recorreu aos cabelos postiços em duas ocasiões; sempre por exigências do roteiro. Em Madri, durante a filmagem em 1959 de Salomão e a rainha de Sabá, não teve alternativa senão usar uma ridícula peruquinha porque o cineasta King Vidor quis aproveitar algumas cenas rodadas anteriormente com Tyrone Power, a quem substituiu depois que Power morreu em plena filmagem. Dez anos depois, voltou a fazê-lo numa breve aparição em The magic christian, de Joseph McGrath. Sabendo de que sua virilidade era ultraconhecida no mundo inteiro, não teve medo de se transformar numa drag queen por alguns minutos para tentar conquistar, sem sucesso, o próprio Roman Polanski. Senso de humor não lhe faltava.

Apesar de sua enxurrada de feitos, em seus últimos dias Brynner tinha sentimentos contraditórios sobre a fama. Tampouco encarava bem as críticas, que em seus inícios parte da imprensa tivesse rido do seu visual característico, ou que alguns se atrevessem a reduzir sua carreira ao seu papel em O rei e eu. “De repente me transformei numa figura pública. E isso foi difícil de suportar. Não casava com toda a minha personalidade, com todo o meu ser. Eu era uma pessoa que valorizava minha intimidade; ainda sou. E, de repente, fui alvo de zombarias nas colunas de fofocas. Tinha medo de virar uma eterna Jayne Mansfield. Diante das intermináveis perguntas sobre meu cabelo: ‘A que horas você o raspa?’, ‘Quantas vezes por dia você raspa?’... Uma vez me irritei tanto que disse a um jornalista: ‘Se eu achasse que meu sucesso se deve ao fato de raspar o cabelo, eu cortaria a cabeça fora’”, declarou em 23 de dezembro de 1984 no The New York Times. No fim das contas, premeditadamente ou não, o personagem que ele mesmo alimentou terminou por devorá-lo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.