Depois de virar pai, eu quero viver e reviver todas as vidas

No sexto e último capítulo do 'Diário de um pai recém-nascido', vou ao passado para constatar que não quero mais deixar de estar à beira de chorar por qualquer coisa

SabiaGosto de você chegar assimArrancando páginas dentro de mimDesde o primeiro diaLola, Chico Buarque

“Agora estamos em Coimbra. Os quatro debaixo do cobertor. Faz um frio danado. E chove muito lá fora. Acabo de chegar em casa, depois de saber que não fui aceito na Universidade, como estava combinado. Vou ser apenas aluno-ouvinte, não vou poder concluir o mestrado. A bolsa de estudos pode ser cortada, mas não posso voltar ao Brasil, pois vendi tudo, a mesa, a geladeira, o fogão, as cadeiras, a minha bicicleta. Pedi demissão da empresa, larguei tudo. Não posso voltar agora, não agora. Tenho que ficar pelo menos um ano, não posso desistir assim tão fácil. Apesar da chuva, apesar do frio, apesar de todo medo, vou conseguir dormir. Não sei se vai amanhecer amanhã, não sei como vamos sobreviver aqui. E tenho que acordar cedo para levar os meninos à escola. Tenho pavor a trovões, relâmpagos, desde criança. Talvez adiante rezar, pedir a Deus, implorar que algo bom aconteça. Mas, como imigrante, não posso vacilar, nem que seja para mim mesmo. Vou atrás de emprego, amanhã mesmo, não vou me entregar, não posso”. Esse era meu pai, lembrando de uma noite qualquer em Portugal, ao contabilizar um ano como sobrevivente na Europa, no fim da década de 1980. Ele registrava, em sua autorreflexão, que, apesar do receio, a bolsa nunca deixou de chegar, “mesmo depois de avisar ao governo sobre o imprevisto que aconteceu, por imprudência do meu professor, orientador da tese que desenvolvi para conseguir a matrícula, ainda que pela metade”, e eu não sei dizer se celebro um erro ou um acerto do Estado brasileiro. Ele dizia também que nunca deixou de “fazer renda, com trabalhos avulsos, como defesa em caso de a bolsa não chegar, uma garantia de que não iria nos faltar nada durante a temporada longe de toda família” e refletia: “Hoje sei que a tempestade passa, que o sol volta a aparecer, não sei como, mas ele volta. Assim, do nada, como ele some, ele volta.” Um testemunho de dignidade, de humanidade, de fraqueza e força e coragem, de resistência, teimosia. Em carta de Brasília a Recife datada de 15 de fevereiro de 1987, enviada a meu avô pouco antes de partir sozinho, para preparar o terreno para mulher e filhos, ele diz “papai, lá se vou em mais uma aventura”. “Agora, é a Europa. Não se preocupe. Vou tentar aprender mais. E conseguir meios para ajudá-lo ainda mais. A todos: você, mamãe, Lucila, Luciane e Romildo”. Meu pai admite para seu pai que não consegue fugir do teatro, diz que é isso que o faz feliz, que em Portugal terá mais tempo para estudar. Agradece a educação que recebeu — e eu me sinto obrigado a fazer o mesmo aqui, agradecer ao meu pai e à minha mãe por tudo o que sei e, mais importante, por tudo o que quero saber, porque apesar dos trovões e dos relâmpagos, nós fomos para a escola. Na carta, meu pai diz que se sente tão empolgado quanto na vez em que escreveu sua primeira peça no colégio, que espera que, como ocorreu naquela época, seus pais estejam na primeira fila o apoiando. Quando escreveu isso, ele era mais novo do que eu sou hoje, então inverto tudo a ponto de ficar meio tonto e só consigo pensar, ao ler seu frescor e sua ilusão concentrados no papel: ah, os jovens! E me deixo envolver pela memória de um tempo em que ainda se escrevia no papel, uma plataforma que segue dando um jeito de sobreviver aos anos, às décadas, às mudanças de apartamento, mesmo sem estar na nuvem, de dentro de uma gaveta, esquecido até ser reencontrado, o tempo redescoberto, o sentimento vivo, eterno, infinito, no papel amarelado, velho, cujo desgaste físico opera a mágica de engrandecer algo já fora da escala métrica, fora de medida, a lembrança que alimenta, nutre, abastece, revigora, enche de energia, de alegria, que consola, emociona, empolga, impulsiona, ameniza os medos — já foi muito mais difícil — e inspira a honrar o passado, o legado, a história, que indica um rumo, que dá sentido aos gestos mais simples, a um bocejo, um arrotinho, um soluço, uma linguinha minúscula e nervosa, o choro desesperado e desesperante, miudezas que, por sua vez, dão sentido à vida, que permitem suportar derrotas, frustrações, humilhações, porque há algo maior, ancestral, que descansa sobre seus ombros e precisa, deve seguir, e depende de você para seguir, do seu empenho, da sua força, da sua força de vontade, do seu caráter, do seu autocontrole e da sua serenidade, mas também do bom humor, da capacidade de rir quando os outros choram, de se divertir enquanto os outros praguejam e lamentam um destino que ignoram ser passível de mudança, um destino que entregam de graça nas mãos de quem maliciosamente se oferece para pensar por eles com objetivos grandiloquentes e artificiais, capazes de seduzir exatamente por conta de sua impossibilidade, sua perfeição mefistotélica, do delírio prepotente de quem goza do luxo de se preocupar com coisas como a democracia, a mudança climática, a harmonia entre os sexos, a abolição dos gêneros, a metafísica de Hegel ou Kant ou o materialismo aleijado de Marx, o eterno retorno da ameaça fascista ou comunista, jogos mentais para passar o tempo, um strip poker da alma no qual as apostas não podem parar, a degradação viciante da política vazia, do discurso inócuo, masturbatório, autocongratulatório, vaidoso, estéril e, portanto, enganoso, frustrante, poço sem fundo de ressentimentos e carniça para os urubus congressuais em terno de cordeiro. Mas e daí? Eu quero saborear tudo, mesmo o que há de pior, mas principalmente celebrar cada empecilho, cada obstáculo superado, o destino da miséria subjugado, o sucesso apesar de todos os pesares, e erguer um estandarte em nome de cada degrau subido ou descido ou desabado ao longo de anos, décadas, séculos. Talvez eu devesse estar bebendo em vez de escrever, para aceitar e abraçar a nova vida por meio da catarse física — não existe apenas uma forma de processar as mudanças. Mas eu aprendi a fazer assim, escrevendo. Talvez porque meu pai não conseguiu esquecer um trauma, que conta e reconta: “Meu tio era alcoólatra. Quando criança ia com minha mãe buscá-lo desmaiado no meio da rua. Todo sujo. Não suportava o fedor que vinha da roupa dele, mas me sensibilizava o gesto de minha mãe em resgatá-lo pra nossa casa. No dia seguinte, ele era outra pessoa, torcedor do meu time de futebol, amável com a esposa e os filhos que, no começo, vinham visitá-lo. Depois sumiram. Fugiram para São Paulo. E vi meu tio de terno e gravata, de cócoras, no quintal lá de casa, chorando. Deu-me bolinhas de gude e pediu que não contasse pra minha mãe. Estava desempregado, vim saber anos depois. Como toda criança, não entendia como a vida funcionava. Por que uma pessoa tão boa como o meu tio vivia daquela maneira? Ouvia ele dizer na hora do almoço que as coisas iriam mudar, pro bem de toda nossa família, mas não foi bem assim. Meu pai foi muito paciente, minha mãe comprometeu até o casamento, minha avó rezava todo dia a oração das causas impossíveis…E meu tio foi parar num hospício. Passei a temer os domingos, dias de visitas. Ele gritava para que a minha mãe o tirasse de lá, que ele não era doido, e que precisava ver os filhos, e que a vida assim não valia a pena. Na década de 1960, o tratamento para alcoólatras era terrível, desumano. Eram hospitais públicos, superlotados. O maior do Recife ficava no bairro chamado Tamarineira, a árvore que dá a fruta tamarindo, que eu adorava. Azedinha. Mas Tamarineira passou a ser sinônimo de loucura. De lugar de doido. ‘Vou te mandar pra Tamarineira!’ Era assim que as pessoas falavam quando queriam ofender as outras. Mas o meu tio conseguiu sair. Foi morar com a minha avó numa casa próxima à nossa. Passava lá em casa para almoçar e me levava pra jogar no bicho. Jacaré, cobra, leão. Dizia que se ganhasse iria parar de procurar emprego, parar de beber, e compraria uma passagem de ônibus para resgatar a família que fugiu para São Paulo. Imaginava meu tio chegando lá, abraçando meus primos e tudo voltando a ser como antes. Mas à noite ouvia meus pais falando que a situação só piorava e que minha mãe daria umas boas porradas na esposa fugitiva se cruzasse com ela. Fui vendo que tem coisa que a gente não conserta nem com reza braba. Não tem jeito. E que a vida não é como a gente acha que é, mas, sim, como ela é. A vida é como ela é. Meus pais pagavam para uma garota dar assistência ao meu tio e à minha avó na casa alugada em nosso bairro. Ela chegou cedo naquela manhã de feriado e ficou brincando com a gente sem falar muito. Eu e meus irmãos não estranhamos nada. A vida das crianças é brincar. Jamais imaginaríamos que uma tragédia estava para ser anunciada. Era um feriado, dia especial, os pais ficam próximos, o ritmo normal diminui, não se percebe muito o lado ruim. Até a garota dizer, depois do almoço, que o meu tio estava vomitando muito quando ela saiu da casa da minha avó. Quando meus pais chegaram lá, não dava mais tempo. Meu tio havia bebido veneno pra matar rato. A vida é como ela é.” Hoje, quando ainda tento digerir a chegada tão recente e tão intensa do meu filho, em quem acabo de dar o banho inaugural em casa (que, aliás, foi considerado um sucesso, obrigado, de nada), eu tenho ainda mais vontade de ouvir do avô que acaba de nascer como eram as coisas quando ele era apenas filho ou apenas pai e filho, e essa vontade talvez seja a melhor das táticas evolutivas desenvolvidas pela natureza, porque, depois de virar pai, eu não quero mais viver apenas a minha vida, eu quero viver todas as vidas, eu quero reviver todas as vidas, conhecer o passado em que me escoro para poder evitar os erros e tentar repetir os acertos. Ouvir tragédias e epopeias, dificuldades e facilidades, sucessos e fracassos. E repetir até o mundo entender: quero saborear tudo, mas especialmente celebrar cada empecilho, cada obstáculo superado, o destino da miséria subjugado, o sucesso apesar de todos os pesares, e erguer um estandarte em nome de cada degrau subido ou descido ou desabado ao longo de anos, décadas, séculos (você já leu isso, mas leiamos de novo). Quero fazer um samba-enredo incompreensível em nome do pai do meu pai, que colecionava os discos carnavalescos na garagem de casa e deitava na rede para acompanhá-los enquanto lia os encartes, um samba-enredo que remeta aos sumérios e misture Ramsés com Ulysses Guimarães sob a raiz quadrada de Paulo Maluf com ascendente em Getúlio Vargas (e os filisteus, minha Sapucaí!?). Eu quero andar quilômetros e quilômetros sem fim, como o pai da minha mãe, até ninguém saber onde eu estou, até que eu consiga descobrir onde eu quero estar. Eu quero servir um simples guaraná na garrafa de vidro como se fosse o ato mais especial do mundo (porque era o ato mais nobre do mundo) como a mãe da minha mãe, quero fazer feijão com abóbora e macarrão como a mãe do meu pai. Eu quero gritar baixinho, para não acordar o bebê. Quero escrever para sempre ou pelo menos até que meu filho acorde para mamar e apenas depois que ele tiver arrotado e cochilado de novo. Eu não quero mais deixar de estar à beira de chorar por qualquer coisa, qualquer lembrança, qualquer manifestação de afeto, não quero deixar este estado de me sentir vivo como nunca antes, completo, repleto, estufado, empanturrado de felicidade, sem fritas, sem carro do ano, sem promoção, sem prêmios, sem glórias mundanas, apenas com a contração involuntária do rosto do meu filho recém-nascido, que meu cérebro processa ingenuamente como o maior sorriso do mundo. Eu acho que é isso que eles chamam de família. Uma família que respira, engasga, persiste, que sente, que se expande, que se espalha, que se lembra, que se fala. Uma família como a sua. Como qualquer outra.

Bonus track

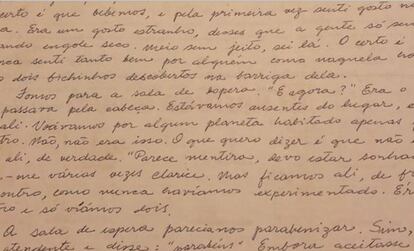

O que segue abaixo é uma reprodução da carta que ilustra este texto. Ela registra o momento em que meu pai e minha mãe descobriram que teriam gêmeos. Sete anos depois, viria Clara, que não assustou apenas a eles, mas a mim e a meu irmão, e que também nos fez muito felizes e, apesar da barra, foi bonito demais. Feliz Dia dos Pais!

Um pouco assustado, mas feliz

“É. Deus dá o frio conforme o cobertor!” Essa foi a frase mais ouvida por mim depois que fiquei sabendo da gravidez gemelar de Clarice. Gemelar. Foi assim que o médico escreveu no diagnóstico do ultrassom. Estávamos os dois no consultório quando vimos pelo vídeo da máquina os dois fetos. Lá estavam os bichinhos. Respirando. Corações a mil.

Segurei na mão de Clarice. Era o mínimo que podia fazer. Ela estava deitada, com um objeto preso à barriga, para melhor observação do médico. Dr. Aguilar. Que, com a cara mais lisa do mundo, virou pra gente e tascou a confirmação: “São gêmeos, certo? Esperem lá fora agora.”

Senti um frio na barriga e vi que Clarice chorava. Procurei água por perto, não sei se para acalmá-la ou a mim. O certo é que bebemos, e pela primeira vez senti gosto na água. Era um gosto estranho, desses que a gente só sente quando engole seco. Meio sem jeito, sei lá. O certo é que nunca senti tanto bem por alguém como naquela hora pelos dois bichinhos descobertos na barriga dela.

Fomos para a sala de espera. “E agora?” Era o que me passava pela cabeça. Estávamos ausentes do lugar, embora ali. Voávamos por algum planeta habitado apenas pelos quatro. Não, não era isso. O que quero dizer é que não estávamos ali de verdade. “Parece mentira, devo estar sonhando”, disse-me várias vezes Clarice. Mas ficamos ali, de frente pro outro, como nunca havíamos experimentado. Éramos quatro e só víamos dois.

A sala de espera parecia nos parabenizar. Sim, veio uma atendente e disse: “parabéns”. Embora aceitasse o elogio, fiquei meio sem jeito. Afinal, que foi que eu fiz? Ou melhor, o que fizemos? Apenas vão nascer dois, em vez de um. E, por falar nisso, penso, agora, vai ser barra, mas que vai ser bonito, vai. Pois é, Clarice, guarda este papel e mostra pros dois, quando eles crescerem. Vão saber como o pai os amou, oficialmente, pela primeira vez. Um beijo.