Eleições na era do descontentamento

O desânimo se estende pela classe média dos EUA nessas eleições

O que têm a ver os suicídios e as mortes por overdose nos Estados Unidos com o fenômeno Donald Trump? A resposta curta: nada. O magnata e showman Trump anunciou sua candidatura à nomeação republicana à Casa Branca em junho de 2015. Em seguida, subiu ao topo das pesquisas. O aumento da mortalidade entre americanos de meia-idade vem de muito anos, do começo da década passada.

Em um estudo publicado no outono de 2015, o último Nobel de Economia, Angus Deaton, e a economista Anne Case revelaram os efeitos da epidemia de heroína e o consumo de álcool em um segmento específico da população: os brancos sem formação universitária, o grupo mais afetado pelo aumento da mortalidade.

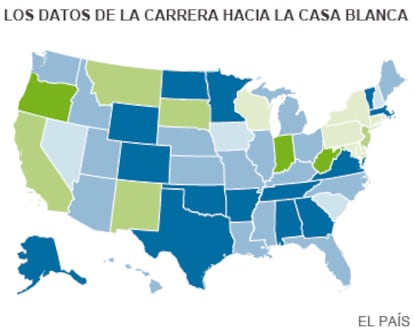

A resposta mais longa para a pergunta do começo: muito. O mal-estar dos brancos sem formação superior – mal-estar com as elites políticas, com as desigualdades econômicas, com as mudanças aceleradas nos costumes e na composição étnica do país, com suas próprias vidas – é um dado central na campanha para suceder Barak Obama nas eleições presidenciais de 8 de novembro. Na segunda-feira, 1º de fevereiro, no pequeno estado de Iowa, começa o ciclo de caucus (assembleias eleitorais) e eleições primárias que, daqui até junho, servirá para eleger os delegados que escolherão o candidato de cada partido para a Casa Branca nas convenções democratas e republicanas.

Políticos como Trump capitalizaram a insatisfação da classe trabalhadora branca, segundo Case. “Está claro que muitos brancos americanos nesse grupo demográfico sentem que estão em crise”, escreveu Case na publicação QuartzI, “e que os candidatos, na tentativa de se aproximar de um bloco de eleitores substancial em 2016, estão moldando seus programas eleitorais pensando em um público que se sente cada vez mais invisível”.

O desânimo não é monopólio dos partidários de Trump, o candidato que chacoalhou as regras do jogo político com uma retórica contrária a Washington, aos imigrantes, aos muçulmanos e aos chefes de seu próprio partido, o republicano. É transversal, embora possivelmente isso esteja mais acentuado entre os conservadores.

Também não é certo que o desânimo seja o único sentimento dos americanos atualmente. É possível, como disse William Frey, o demógrafo que melhor acompanhou as transformações dos EUA nos anos de Obama, que exista uma maioria silenciosa que não compartilha da angústia e pessimismo dos cidadãos e políticos que mais são ouvidos na campanha. "Talvez haja outro grupo de pessoas que agora não estamos ouvindo, que talvez sejam mais moderados”, diz Frey.

Trump e Sanders não têm nada a ver. Mas ambos são periféricos em seus partidos e recolhem a raiva do eleitorado

Mas, agora, ouve-se, à direita, Trump, ou o senador texano Ted Cruz, que atiçam o medo aos imigrantes e a todo tipo de angústias existenciais para os EUA. E, à esquerda, o senador por Vermont, Bernie Sanders, desafia a favorita democrata Hilarry Clinton, com um discurso socialdemocrata clássico contra as desigualdades e os abusos de Wall Street.

Trump e Sanders não têm nada a ver, nem em ideologia, nem em humor. Mas ambos são periféricos em seus partidos e recolhem a raiva do eleitorado com o establishment – ou seja, Wall Street, Washington, meios de comunicação ou o aparatchiksde dos partidos: instituições impotentes para administrar um mundo deslocado – e a indignação com o status quo: uma recuperação econômica que, em números, é excepcional (taxas de desemprego próximas ao pleno emprego, crescimento sustentável, déficit sob controle), mas que as classes trabalhadoras não notaram.

Os salários estão estagnados, a desindustrialização deixou cidades semi-vazias no Meio Oeste e a geração dos millenials, os nascidos depois de 1980, enfrenta a perspectiva de ser a primeira, desde a Segunda Guerra Mundial, que viverá pior que a de seus pais. Pela primeira vez desde o começo dos anos setenta, as famílias de classe média não são majoritárias nos EUA, segundo um estudo do Pew Research Center. O número de americanos em famílias de alta e baixa renda é maior que de média renda, sinal de uma sociedade mais desigual na que a classe média – o grande motor da coesão social: o território onde o american way of life (o estilo de vida americano) pode se desenvolver plenamente – encolheu e perdeu seu protagonismo na vida americana.

Uma pesquisa recente da revista Esquire e da emissora de televisão NBC revela que metade dos americanos está mais brava que no ano passado e que os brancos são o grupo étnico com mais raiva, mais que os negros e os hispânicos.

Os menos bravos, segundo a pesquisa, são as famílias que recebem mais de 150.000 dólares anuais e as que recebem menos que 15.000 dólares. Os otimistas são os mais ricos e os mais pobres. Os americanos mais irritados, os pessimistas, são os que recebem entre 50.000 e 74.900 dólares. Nas palavras da Esquire, trata-se da classe média da classe média. Esses americanos acreditam, como explica a pesquisa, que os EUA não são mais a potência mundial que foram um dia e que suas próprias vidas não foram o que eles esperavam: o sonho americano – seu sonho americano – morreu.

Há poucos dias, em um comício em Iowa, Hillary Clinton contou uma conversa que teve com seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, sobre o aumento da mortalidade entre os brancos. Bill disse: “As pessoas sentem que o sonho americano está escapando de suas mãos e estão morrendo de tristeza.”

O mito do sonho americano é mais recente do que se pensa. O termo foi cunhado pelo historiador James Truslow Adams no livro The Epic of America (A Épica da América), escrito em 1931. “Não é um sonho apenas de carros e altos salários, mas um sonho de ordem social ao qual homens e mulheres podem aspirar, independentemente das circunstâncias fortuitas de seu nascimento ou posição”. O igualitarismo norte-americano não fala de igualdade de resultados, mas de oportunidades. A Declaração de Independência, de 1776, não garante o direito à felicidade, mas a buscar a felicidade: o resultado depende do talento de cada um. O otimismo, dizem, está inscrito nos genes deste país: desde a fundação até o republicano Ronald Reagan, que em 1989 se despediu da Casa Branca retomando as palavras do puritano John Winthrop sobre “a cidade radiante sobre a colina”, metáfora dos EUA como farol da humanidade.

Junto com a tradição otimista, a do sonho americano, há uma tradição sombria, seu inverso: o pesadelo americano. É o medo permanente de cair pelo precipício: as teorias da conspiração, o país perseguido por ameaças internas e externas. Tudo isto se manifesta agora nos discursos de políticos como Trump ou Cruz. Mas também é a tradição da malaise, o mal-estar que definiu a presidência do democrata Jimmy Carter com a crise do petróleo e as crises internacionais que corroíam a influência exterior dos EUA. Depois de Carter, os EUA recuperam momentaneamente o sorriso com Reagan e, depois do intervalo de George Bush pai, com o democrata Clinton, na década de noventa que, retrospectivamente, parece uma época dourada. Os atentados de 11 setembro de 2001 fecham uma etapa. As guerras no Iraque e no Afeganistão custam dinheiro e sangue e, como o Vietnã 30 anos antes, terminam sem vitória. O estouro da bolha imobiliária, o colapso do Lehman Brothers e a Grande Recessão agravam o pessimismo. O mal-estar atual – a polarização política, a desconfiança em relação às instituições e o establishment que encarnam os Clinton ou, no lado republicano, os Bush – vem dos anos do republicano George W. Bush. Com Obama, o presidente que quer fechar as divisões dos anos Bush e unir negros e brancos, jovens e velhos, democratas e republicanos, ele aumenta.

Nos anos de Obama, o descontentamento teve múltiplas expressões: do movimento populista de direita Tea Party até o movimento progressista Occupy Wall Street, os indignados norte-americanos, ou o mais recente Black Lives Matter (as vidas negras importam), grupo que reclama dos abusos policiais e judiciais contra a minoria afro-americana. Mas, como escreveu David Frum, colaborador de Bush e uma das principais vozes da direita moderada, ninguém está tão descontente, ninguém está tão indignado quanto o norte-americano de classe média, branco e de origem europeia, pessoas irritadas “porque pedem para apertar 1 para inglês”, escreve Frum no The Atlantic. Refere-se ao bilinguismo neste país, que leva muitos serviços de telefonia a oferecer aos clientes opções em inglês (aperte 1) ou espanhol (aperte 2). Pessoas, Frum continua, que “se perguntam em que momento a expressão homem branco se tornou uma acusação, em vez de uma descrição”. Pessoas, poderíamos acrescentar citando o estudo de Deaton e Case, que morrem por suicídios, drogas, alcoolismo, que enfrentam o risco de extinção metafórica – como etnia dominante – e real.

No final, tudo responde à raça. O trauma nacional. O pecado original. E isto ocorre ao final do mandato de Obama

A nostalgia se mistura à indignação. Nostalgia da prosperidade e do patriotismo sem complexos dos anos de Reagan, nos anos oitenta; ou dos idealizados anos cinquenta, na véspera das convulsões dos anos sessenta.

No final, tudo nos EUA remete à raça. O trauma nacional. O pecado original. E isso acontece em 2016, no final do mandato de Obama, o primeiro presidente afro-americano cuja vitória em 2008 devia curar as feridas de mais de dois séculos de escravidão, segregação e discriminação. Não foram fechadas.

O demógrafo Frey, autor do livro Diversity explosion (A Explosão da Diversidade), vê nos EUA uma divisão geracional que também é racial. De um lado, a geração do baby boom, os filhos da explosão demográfica do pós-guerra que começam a se aposentar, uma geração predominantemente branca. Do outro, as gerações mais jovens, mais diversificadas e mestiças. “Na geração jovem, a dos menores de 18 anos, as minorias, se somarmos os hispânicos, negros e asiáticos, quase são mais da metade. Mas os jovens brancos também são mais tolerantes e aceitam melhor as mudanças que os brancos mais velhos. Estamos vendo um aumento de casamentos inter-raciais, especialmente entre os jovens brancos e hispânicos, brancos e asiáticos, brancos e negros. É algo que não tínhamos visto antes”, diz ele. “As pessoas que estão com cinquenta ou sessenta anos cresceram em um país no qual não havia muita imigração, não havia muitos asiáticos ou hispânicos nos Estados Unidos, a população negra estava aí, mas em grande parte segregada, longe dos brancos nos primeiros anos. Então, para eles é mais difícil aceitar essas mudanças”.

A batalha geracional pode ser entendida como uma batalha pelos recursos entre os mais velhos (brancos) e os jovens (multiculturais). Deveríamos gastar mais em infraestrutura e educação? Ou em pensões e saúde para os idosos? Não é estranho que, apesar de ser republicano, Trump se afaste dos dogmas do partido como a defesa dos cortes no Estado de bem-estar: seus apoiadores querem cortes e austeridade, sim, mas para os outros.

Na sequência de caucus e primárias que começa em fevereiro e nas eleições presidenciais de novembro, vai ganhar quem melhor interpretar o estado de ânimo do país: quem conhecer melhor seus compatriotas. Se este for realmente o ano do descontentamento, é possível que um candidato contra o establishment e o status quo ganhe a indicação e se torne o próximo presidente. Se o humor do país, como Frey sugere, está menos agitado do que parece, as elites, agora na defensiva, poderiam acabar prevalecendo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.