Caso Mariana Ferrer revela cegueira de gênero no Judiciário. O que fazer agora?

Casos de violência e discriminação se multiplicam pela falta de conhecimento. Propomos a inclusão em todas as faculdades de Direito do país de disciplina curricular obrigatória sobre o tema

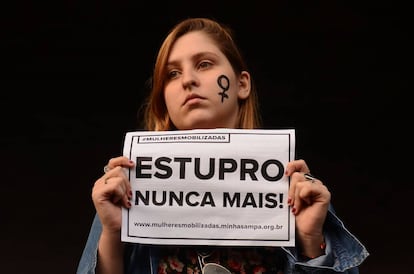

Os debates sobre a eleição presidencial norte-americana esta semana dividiram a atenção das rede sociais com outro tema polêmico: o veículo The Intercept Brasil publicou reportagem que divulga detalhes da sentença e trechos da audiência de instrução e julgamento no processo em que é apurada a prática de estupro de vulnerável contra Mariana Ferrer. Segundo o site, a fundamentação da sentença que absolveu o acusado teria acolhido argumentação, elaborada pelo Ministério Público em alegações finais, de que o caso se trataria de “estupro culposo”, figura jurídica inexistente no Código Penal brasileiro.

Apoie nosso jornalismo. Assine o EL PAÍS clicando aqui

A publicação gerou uma série de reações nas redes, que vão desde a revolta com a absolvição do acusado e a forma violenta como Mariana foi tratada pelo advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho em audiência, até debates em torno de questões “técnicas” sobre a fundamentação da sentença e a celeuma em torno do tal “estupro culposo”. Olhando à fundo essas duas questões, e buscando extrair desses debates elementos para pensar não só este, mas tantos outros casos de estupro analisados por nosso sistema de Justiça, é possível pensar criticamente o Direito, como ele opera, qual sua função e, principalmente, como o sistema lida com questões envolvendo gênero. Uma ressalva é necessária: não pretendemos aqui elaborar um juízo sobre a absolvição do acusado neste caso específico, inclusive porque não tivemos acesso à íntegra dos autos do processo, mas tão somente refletir, a partir deste caso concreto, sobre o sistema de Justiça criminal como um todo.

A violência sofrida por Mariana no trecho da audiência divulgado é evidente e é estarrecedora, porém, infelizmente, não é novidade. Em pesquisa elaborada em 1996, cujos resultados estão publicados no livro Estupro: crime ou cortesia? Abordagem sociojurídica de gênero, de autoria de Silvia Pimentel, Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer e Valéria Pandjiarjian, identificou-se a presença frequente e sistemática de estereótipos de gênero e discriminações nas falas e condutas de operadores do Direito em processos judiciais envolvendo o crime de estupro, como em manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, em processo de estupro de vulnerável, em 1974, em que o réu tinha 27 anos e a vítima apenas 13 anos. Em sua manifestação, o promotor diz o seguinte: “Será justo, então, o réu Fernando Cortez, primário, trabalhador, sofrer pena enorme e ter a vida estragada por causa de um fato sem consequências, oriundo de uma falsa virgem? Afinal de contas, esta vítima, amorosa com outros rapazes, vai continuar a sê-lo. Com Cortez, assediou-o até se entregar e o que em retribuição lhe fez Cortez, uma cortesia”, descreve trecho do livro, na página 19.

Nos processos analisados na mencionada pesquisa para o livro, ficou evidente que as partes envolvidas (autor do fato e vítima) são moralmente julgadas conforme os papéis que a sociedade tradicionalmente lhes atribui, havendo “a exigência de que as vítimas se enquadrem no conceito jurídico de “mulher honesta”, apesar de não haver previsão legal para tanto”. Nesse sentido, os operadores do Direito, “mais do que seguirem o princípio clássico da doutrina jurídico-penal – in dubio pro reo – valem-se da normativa social: in dubio pro stereotypo”. Assim, esses operadores se tornam partícipes da construção e manutenção desse sistema baseado em uma ideologia patriarcal machista, que cotidianamente produz violências contra as mulheres.

A semelhança da fala do Ministério Público em 1974 com a conduta do advogado de defesa no caso Mariana Ferrer em 2020 é gritante e nos indica a necessidade de continuar e atualizar os achados daquela pesquisa. É por isso que o Grupo de Pesquisa Direito, Gênero e Igualdade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenado pela ora autora Silvia Pimentel, em parceria com o Instituto Lawgorithm, ligado à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, está em busca de financiamento e elaborando pesquisa que busca retomar e atualizar o estudo de 1996, desde uma perspectiva renovada, fazendo uso de tecnologias de processamento de linguagem natural para identificar padrões historicamente associados a estereótipos de gênero em processos judiciais envolvendo o crime de estupro, de forma a entender como os tribunais brasileiros vêm julgando esses casos de estupro, o que revelam os argumentos sustentados pelas partes e pelos operadores do Direito envolvidos.

Esse caso é só uma ponta do iceberg do contexto de discriminação que caracteriza o sistema de justiça criminal brasileiro e o qual pretendemos acessar por meio da pesquisa que propusemos. A menção a fotos que supostamente indicariam uma vida pregressa e estilo de vida imoral da vítima revelam uma artimanha da defesa em tentar desqualificar sua própria condição de vítima —estratégia esta que ultrapassa qualquer limite aceitável do direito de defesa. Como afirma Vera Regina Pereira de Andrade, em Criminologia e feminismo: da mulher como vítima à mulher como sujeito de construção da cidadania, “o sistema penal não julga igualitariamente pessoas, ele seleciona diferencialmente autores e vítimas, de acordo com sua reputação pessoal. No caso das mulheres, de acordo com sua reputação sexual, estabelecendo uma grande linha divisória entre as mulheres consideradas “honestas” (do ponto de vista da moral sexual dominante), que podem ser consideradas vítimas pelo sistema, e as mulheres “desonestas” (das quais a prostituta é o modelo radicalizado), que o sistema abandona na medida em que não se adequam aos padrões de moralidade sexual impostas pelo patriarcalismo à mulher” .

Assim, as imagens da audiência amplamente divulgadas materializam algo que vem sendo constatado por pesquisadoras feministas, dentre as quais nos incluímos, há muito tempo: o sistema de Justiça criminal brasileiro, não só padece de uma cegueira de gênero, como é ativamente discriminatório em relação às mulheres.

Nesse sentido, o Comitê CEDAW, Comitê para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, da ONU, em 2015 emitiu a Recomendação Geral n. 33, sobre acesso à justiça, em que recomenda aos países signatários da Convenção CEDAW que garantam o acesso de mulheres vítimas de violência de gênero às proteções jurídicas, o que envolve não somente o próprio acesso aos tribunais, mas principalmente a boa qualidade dos sistemas de Justiça. Isso passa por assegurar, dentre outras medidas, “que os profissionais dos sistemas de justiça lidem com os casos de uma forma sensível a gênero”, bem como “que as regras probatórias, investigações e outros procedimentos legais e quase judiciais sejam imparciais e não influenciados por estereótipos de gênero”, e que os mecanismos judiciais “protejam as mulheres denunciantes, testemunhas, rés e prisioneiras contra ameaças, assédio e outros danos antes, durante e depois dos processos judiciais”. Além disso, o Comitê CEDAW recomenda que os países signatários “integrem nos currículos, em todos os níveis de educação, programas educacionais sobre direitos das mulheres e igualdade de gênero, incluindo programas de alfabetização jurídica, que enfatizem o papel crucial do acesso das mulheres à justiça e o papel de homens e meninos como defensores e partes interessadas”.

O que se percebe é que, em muitos casos, essas proteções não são garantidas às mulheres no sistema de Justiça brasileiro, que sistematicamente descumpre as obrigações internacionais contraídas pelo país por meio de tratados internacionais de direitos humanos. O fato é que os casos de violência e discriminação no interior do sistema de Justiça criminal se multiplicam, muito especialmente pela falta de conhecimento e sensibilidade dos operadores do Direito em relação às opressões de gênero. E por isso as discriminações ocorrem de formas muito explícitas, como fica evidente na conduta do advogado no caso Mariana Ferrer, mas também de formas sutis, geralmente escondidas sob o manto da neutralidade.

E aqui adentramos o debate sobre o suposto “estupro culposo”. Inúmeros juristas, em sua maioria aderentes ao garantismo penal e defensores da legalidade, com razão, apontaram para o fato de que a matéria do The Intercept Brasil teria compreendido mal a fundamentação da sentença, não sendo possível dizer que o juiz, neste caso, inventou o tipo penal do “estupro culposo”.

Com efeito, a leitura da sentença revela que a fundamentação para a absolvição é a insuficiência de provas sobre o conhecimento do acusado acerca da incapacidade de Mariana consentir ou não com o ato sexual, o que configuraria erro de tipo. Quando há erro de tipo, o Código Penal determina a exclusão do dolo e a possibilidade de punição apenas por crime culposo, desde que esta modalidade esteja prevista. Como não há modalidade culposa no crime de estupro, então o fato é atípico. Outros artigos analisaram mais detidamente este ponto.

No entanto, o que buscamos chamar atenção aqui é que precisamos também ir além da análise “técnica”, de forma a identificar algumas discriminações subjacentes ao próprio funcionamento do sistema de Justiça. Ainda que não seja expressamente indicado na sentença do juiz, a ideia do “estupro culposo” está subjacente a toda a lógica do processo em questão. A vítima é questionada em sua conduta a todo tempo, lhe é inclusive exigida a produção de provas (quando o advogado de defesa afirma que ela não conseguiu sequer indicar quem a teria dopado), enquanto o acusado é colocado na posição de alguém que foi vítima de uma armação. Os papéis são, assim, trocados: vítima passa a ser acusada e acusado passa a ser vítima, que não teria como saber que Mariana não estava em condições de consentir com o ato sexual —agiu, portanto, com culpa. Estamos presenciando mais uma vez aquilo que as antropólogas Daniele Ardaillon e Guita Debert escreveram no livro Quando a vítima é mulher, de 1987, onde chamaram atenção para o quanto a vítima, em especial nos casos de violência sexual, é transformada em ré.

Sustenta essa lógica uma ideia de neutralidade do Direito, e do Direito Penal em especial, que coloca o homem e a mulher envolvidos no processo em uma relação de igualdade. Essa noção, porém, esconde uma assimetria de poder que caracteriza essas relações como um todo, determinadas pelo imperativo do patriarcado, cujo um dos elementos é a cultura do estupro, que divide as mulheres entre aquelas que podem ou não ser consideradas vítimas desse tipo de violência, conforme já mencionado.

Essas assimetrias de poder são definidas por diversos marcadores sociais, sendo que não só o gênero gera desigualdades de tratamento, mas também raça, classe, identidade de gênero, orientação sexual, idade, condição física —são todos elementos que indicam quem está em posição de poder no processo, e que a igualdade formal e a neutralidade escondem.

A técnica jurídica, supostamente neutra, do sistema de justiça criminal permite, assim, que apenas 0,18% da população carcerária em 2019 esteja presa pela prática de crimes contra a dignidade sexual, de acordo com o Infopen, enquanto 180 mulheres são estupradas por dia no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ainda, vale ressaltar que é muito raro ver uma fundamentação tão detalhada como esta da sentença do caso de Mariana Ferrer. Em casos de tráfico, roubo e furto, por exemplo (que representam 70% da população carcerária), o comum é ver sentenças de poucas páginas, em que são fundamentadas condenações com base exclusivamente na palavra do policial que realizou a prisão ou de reconhecimentos duvidosos realizados pela vítima. Nesses casos, a palavra da vítima raramente é questionada ou confrontada com outras provas no processo. São inúmeros os casos de condenação injusta relatados na mídia (como o caso Rafael Braga e muitos outros), em que o princípio in dubio pro reo, utilizado na sentença do caso Mariana Ferrer, não é considerado. Os réus, nesses casos, são na quase totalidade negros e pobres.

Diante dessa iniquidade, é necessário pensar conceitos e categorias jurídicas de forma a levar em consideração a estrutura social patriarcal e racista e a cultura do estupro que fundamentam esse tipo de violência. Segundo a jurista feminista norte-americana Catharine Mackinnon, as relações sexuais são relações de poder, sendo o estupro uma de suas expressões mais violentas. Assim, a própria ideia de erro de tipo em casos de estupro de vulnerável, por exemplo, não pode ser pensada de forma neutra —a neutralidade, aqui, beneficia o lado mais poderoso dessa relação.

É, portanto, essencial reconhecer, a partir de uma abordagem interseccional, que o sistema de Justiça brasileiro reproduz estereótipos, discriminações e violências de gênero agravadas pelos múltiplos marcadores sociais, que se entrecruzam e se potencializam.

Qual o grande desafio? Reconhecendo iniciativas positivas no âmbito de várias instituições do sistema de Justiça, mas que têm encontrado graves resistências, inclusive no interior dessas mesmas instituições, finalizamos este artigo com uma proposta que nos parece pertinente e desafiadora: a inclusão em todas as faculdades de Direito do país da disciplina curricular obrigatória Direito e Gênero, consoante com a Recomendação Geral n. 33, do Comitê CEDAW da ONU.

Silvia Pimentel é professora doutora de Filosofia do Direito e da disciplina optativa Direito, Gênero e Igualdade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e integrante do Comitê das Nações Unidas sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (Comitê CEDAW), de 2005 a 2016, tendo sido sua presidente entre 2011 e 2012. Co-fundadora do CLADEM. Coordenadora do projeto de pesquisa “Estupro: crime ou cortesia? Abordagem sociojurídica de gênero”.

Adriana Gregorut é mestre e doutoranda em Direito e Desenvolvimento na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisadora do projeto de pesquisa “Estupro: crime ou cortesia? Abordagem sociojurídica de gênero”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.