O novo apóstolo da psicodelia

Michael Pollan, renomado jornalista e ativista da alimentação saudável, decidiu investigar os novos usos de drogas como o LSD ou a psilocibina no tratamento de depressão, vício e ansiedade associada ao câncer. E de passagem ousou experimentá-las aos 60 anos de idade. Ele conta isso em seu último ensaio

O locutor Patrick Mettes tinha 53 anos quando um artigo mudou sua vida. Seria melhor dizer que a morte o mudou. Doente de câncer de pulmão, soube pelo jornal que na Universidade de Nova York estava sendo usada a psilocibina, princípio ativo dos cogumelos alucinógenos, para aliviar o “estresse existencial” de pacientes terminais. Ele se inscreveu imediatamente, apesar da resistência de Lisa, sua esposa, que associou a decisão a uma recusa em continuar lutando. Mettes viveu mais 17 meses e continuou na luta da quimioterapia, que, segundo Lisa, conciliou com uma plácida aceitação de que o fim estava chegando. Quando a coisa não tinha mais solução, ele fez desfilar seus entes queridos no quarto da unidade de cuidados paliativos do Hospital Mount Sinai para se despedir deles.

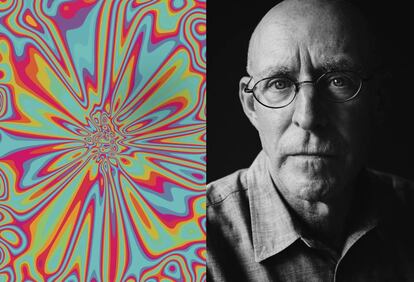

Histórias como esta convenceram o jornalista norte-americano Michael Pollan a colocar em jogo sua considerável reputação em um assunto certamente delicado: um estudo sobre o renascimento do uso científico das substâncias psicodélicas em pacientes como Mettes. O resultado é o ensaio Como Mudar Sua Mente (Intrínseca, 2018).

O título original funciona melhor: How to Change Your Mind também pode ser traduzido por “como mudar de ideia”, que foi exatamente o que fez Pollan (Long Island, Nova York, 1953). Fumante ocasional de maconha, estava prestes a completar 60 anos quando decidiu ir um pouco mais longe no caminho íngreme das substâncias alucinógenas. Ele tem a idade de um hippie, mas simplesmente nunca ousou experimentá-las na juventude. “E foi quase melhor assim”, diz ele, “são drogas que convêm tomar quando você já tem a cabeça completamente mobiliada”.

“Nunca ousei experimentá-las na juventude. Foi melhor assim, pois são drogas que convêm tomar quando se é adulto”

Pollan não é um psiconauta ultrapassado, nem o típico autor de literatura enteogênica (sem dúvida, um gênero à parte), mas um jornalista conhecido principalmente por longos artigos investigativos que publica em alguns dos mais prestigiados veículos de comunicação dos Estados Unidos que logo transforma em livros sobre a indústria agroalimentar (O Dilema do Onívoro), a obsessão contemporânea pela alimentação (O Detetive no Supermercado) ou as virtudes de cozinhar, de preferência em família, para além do círculo insuportável da gastronomia (Cozinhar – Uma História Natural da Transformação, que também é uma série da Netflix). Costuma ser definido como um “ativista alimentar” por seu interesse nas implicações “políticas e ambientais” do ato de comer. Colaborou como assessor da Administração Obama e há uma máxima sua que fez tanta fortuna que o perseguirá sempre: “Coma alimentos [de verdade]. Especialmente verduras. Com moderação”. Em 2010, Pollan foi incluído na lista dos 100 personagens mais influentes do ano da revista Time.

Quando lhe digo que agora é mais provável que seja escolhido pela publicação High Times, bíblia nova-iorquina da cultura da cannabis, ele ri e faz uma confissão: “Uma das razões que me levaram a escrever Como Mudar Sua Mente, embora só tenha percebido isso depois, é que meu pai [a quem o livro é dedicado] tinha câncer. Ele morreu em janeiro. Nunca entendi como estava processando a iminência da morte: aos 88 anos, foi perdendo a memória e quando estava em seu juízo perfeito não queria falar sobre o que estava acontecendo. Eu me dediquei a satisfazer minha necessidade de entender com outros pacientes que estava entrevistando para o livro”. No ensaio, Pollan dá conta dos “incríveis resultados dos estudos com psilocibina para o câncer nas universidades Johns Hopkins e de Nova York, que tinham sido publicados [em 2016] em uma edição especial do Journal of Psychopharmacology (...). Cerca de 80% dos pacientes apresentaram diminuições clinicamente significativas da ansiedade e da depressão medidas de maneiras convencionais, um efeito que durou pelo menos seis meses após a sessão”.

Há várias fotografias de seu pai, advogado e homem de múltiplos talentos, na sala elegante — com seu jeito entre tribal e dos anos setenta — em que a entrevista foi realizada. O encontro foi em setembro, em Nova York, na casa de Corky, a mãe, num desses refinados apartamentos da Park Avenue, na parte alta de Manhattan, onde o porteiro anuncia a chegada das visitas por telefone. Para lá se mudou o jovem Pollan em 1971. Agora ele vive com a esposa, Judith, pintora, professora e autora de algumas das pinturas abstratas que adornam a casa da sogra, entre Berkeley, localidade californiana que foi o epicentro da revolução hippie, e Cambridge, lar da excelência educacional de Harvard. Quando não está escrevendo, Pollan dá aulas de jornalismo científico e escrita criativa de não ficção em ambas as universidades.

Uma noite, cerca de 10 anos atrás, durante um jantar com amigos em Berkeley, ouviu a história de uma das convidadas, “uma psicóloga proeminente”, e suas recém-descobertas experiências com LSD, que considerava “intelectualmente estimulantes e valiosas para o seu trabalho”. Pollan perguntou se ela pretendia compartilhar essas descobertas com seus colegas. A mulher olhou para ele como se contemplasse o desvario de um louco.

No dia seguinte, o jornalista remexeu em sua caixa de entrada até encontrar um artigo científico que um tal Bob Jesse lhe enviara alguns anos antes e ao qual ele não tinha prestado muita atenção. O artigo reunia as conclusões de um estudo da Johns Hopkins realizado com 30 pacientes sem experiência lisérgica prévia que receberam “uma dose sintética significativa” dessa droga ou um placebo ativo. Era intitulado: A Psilocibina Pode Ocasionar Experiências de Tipo Místico com um Significado Pessoal Substancial e Sustentado e uma Grande Importância Espiritual, e pretendia demonstrar exatamente isso, o potencial dos cogumelos alucinógenos para aqueles que buscavam um pouco de transcendência. Pollan ficou surpreso com o uso de palavras como “místico” ou “espiritual” em um ambiente normalmente empírico. “Coincidiu com um momento em que sentia que não tinha nada de novo a dizer sobre comida”, recorda. “Então resolvi parar o que estava fazendo e comecei a investigar”.

O autor considera aquele teste clínico um dos marcos iniciais da viagem de retorno da psicodelia à respeitável superfície médica. Os outros dois, ambos de 2006, são a comemoração na Suíça do centenário do nascimento de Albert Hofmann, descobridor do LSD (que morreu aos 102 anos), e a decisão unânime da Suprema Corte dos Estados Unidos de permitir que uma pequena seita importasse do Brasil a ayahuasca, poção alucinógena usada em seus rituais e que contém DMT, uma substância ilegal (os juízes preferiram a liberdade religiosa à proibição aos narcóticos). Assim, inadvertidamente, começou o renascimento da pesquisa científica em torno das drogas psicodélicas, uma “mudança cultural” que tem suas resistências. “Ouvi médicos da Universidade de Nova York dizerem que muitos de seus colegas oncologistas se opunham à administração de alucinógenos aos seus pacientes com câncer”, explica Pollan. “Não gosto da ideia de dar crack a eles, disseram, o que demonstra acima de tudo uma grande ignorância.”

Os detalhes da gênese da primeira onda psicodélica são, como parte da grande história da contracultura, mais conhecidos que os da segunda. Albert Hofmann sintetizou o LSD por acaso em 1938, em um laboratório em Basel (Suíça), mas somente cinco anos mais tarde, quando experimentou a poderosa substância (uma única gota é suficiente para abalar a consciência durante cerca de 10 horas). Naquele dia, Hofmann foi para casa de bicicleta. Durante aquela viagem inaugural, verificou pela primeira vez os efeitos inesperados de sua criatura. A nova droga, que é legalmente exportada para os Estados Unidos pelo laboratório suíço Sandoz, gozou de uma saudável reputação mais ou menos na mesma época em que a experiência com cogumelos mexicanos de um banqueiro de Nova York, R. Gordon Wasson, ocupou a capa da revista Life (que na época tinha uma tiragem de 5,7 milhões de exemplares). Foram os anos da lua de mel entre os alucinógenos e a opinião pública norte-americana. Duas moléculas poderosas, a dietilamida do ácido lisérgico e a psilocibina usada no México e na América Central há centenas de anos, deixaram uma marca profunda na história social, cultural e política do século XX, do escritor Aldous Huxley, um entusiasta de primeira hora, ao ator Cary Grant, que cantou as virtudes de uma boa viagem (na verdade, ele se submeteu a 60 sessões, no final das quais sentiu como “a tristeza e a vaidade desapareciam”, segundo disse em uma entrevista em 1959).

O establishment psiquiátrico via pela frente um horizonte de possibilidades enquanto Richard Alpert e o extrovertido Timothy Leary faziam experimentos com psilocibina na Universidade de Harvard, que foram proibidos depois de um escândalo na imprensa em 1963. Aqui Pollan situa o fim da época de ouro da pesquisa com psicotrópicos, que até 1977 sobreviveu sigilosamente em uma unidade psiquiátrica do Estado de Maryland para “tratar o alcoolismo, a esquizofrenia e o mal-estar existencial de pacientes com câncer”.

Os historiadores da década de sessenta costumam definir o que veio depois de Harvard com uma imagem eficaz: as drogas psicodélicas saltaram do laboratório para capturar os sonhos e os pesadelos de uma geração que descobriu no LSD um rito de passagem fascinante, assustador e radicalmente diferente das iniciações pelas quais seus pais haviam passado. A coisa já fluía fora de controle quando em janeiro de 1967, ano do verão do amor, cerca de 25.000 hippies ouviram no festival Human Be-In, em San Francisco, o célebre convite “Turn on, tune in and drop out” (Se liga, sintoniza e desencana) da boca de Leary, talvez a figura mais controversa desta história; alguém que em menos de uma década passou de anônimo professor com blazer a um fugitivo da lei com túnica e besta negra da sociedade norte-americana.

Quando os Beatles — depois de suas próprias experiências psicotrópicas — mandaram um conselho camuflado para superar a vertigem inicial e se render a uma experiência lisérgica — “Desconecte sua mente, relaxe e flutue rio abaixo”, cantava John Lennon em Tomorrow Never Knows —, o LSD, já legalizado, era consumido com fins pouco científicos por dezenas de milhares de jovens de cabelos compridos que tinham abandonado o ninho familiar em ritmo de rock psicodélico em busca do sonho hippie. Leary foi considerado “o homem mais perigoso dos EUA” (na definição de Nixon), e — para aterrorizar os potenciais consumidores —, imprensa, pais e professores divulgavam notícias falsas sobre rapazes que consumiram ácido e tinham ficado cegos olhando o sol. A história que convenceu o jovem Pollan a não se arriscar circulou no início dos anos setenta e garantia que o consumo de LSD podia “danificar os cromossomos”.

“Muitos leitores com problemas me pediram ajuda para participar de um teste clínico”

No livro, o jornalista afirma que é praticamente impossível morrer de overdose dessa droga ou de psilocibina, e que nenhuma das duas substâncias é viciante. “Depois de experimentá-las uma vez, os animais não procuram uma segunda dose, e o uso repetido por parte das pessoas reduz seu efeito. É verdade que as experiências aterrorizantes que algumas pessoas viveram com as drogas psicodélicas podem arrastá-las para estados psicóticos, razão pela qual ninguém com antecedentes familiares ou predisposição para doenças mentais deve tomá-las”. Também é verdade que as pessoas podem fazer coisas realmente estúpidas sob sua influência. Coisas como atravessar a rua sem olhar, se jogar no vazio ou se suicidar. “As viagens ruins são muito reais e podem se tornar uma das experiências mais difíceis da vida. Por isso é importante saber o que pode acontecer quando essas drogas são usadas em situações não controladas, sem prestar atenção na atitude e no lugar, ao contrário do que acontece em condições clínicas, depois de um cuidadoso exame e sob supervisão. Desde que a pesquisa controlada foi reativada a partir da década de 1990, quase 1.000 voluntários receberam doses e nenhum único evento adverso grave foi relatado”.

Aqui está uma questão chave: Pollan não fala em seu livro sobre o uso recreativo das drogas, nem sobre tomá-las para dar uma volta pelos bares, mas sobre seu uso sob supervisão médica. “O afã evangelizador de Leary confundiu tudo ao apagar a fronteira entre a ciência e a festa”, adverte. Os psiconautas mais viajados dão grande importância a dois conceitos: o set (estado mental em que se está no momento do consumo) e o setting (condições ambientais). As experiências descritas no livro são realizadas em locais semelhantes ao silencioso consultório de um dentista, com o paciente deitado, com fones de ouvido, música suave e uma máscara para favorecer a introspecção.

É assim que se trabalha há anos em instituições como as universidades de Nova York, Los Angeles, Novo México, Zurique ou o Imperial College de Londres, que tem um programa que estuda a influência dos psicoativos na atividade cerebral. Em setembro, especialistas da Johns Hopkins pediram às autoridades norte-americanas que retirassem a psilocibina da relação das drogas mais perigosas (onde figura desde 1970 ao lado da heroína) para colocá-la ao lado do Valium e do Xanax na categoria IV de substâncias com baixo potencial de abuso ou dependência. Para Pollan, a proibição do uso científico das drogas psicodélicas durante décadas como consequência dos excessos dos hippies nos anos sessenta é como se tivessem feito desaparecer a morfina do armário de medicamentos dos médicos em resposta aos estragos da heroína.

Em Como Mudar Sua Mente desfila uma galeria de personagens excêntricos que passaram suas vidas lutando para mudar isso: além de Hofmann e Leary, o leitor descobre figuras como Paul Stamets, que confia na inteligência dos cogumelos (e não só dos alucinógenos) para salvar o mundo (ele tem uma palestra no TED que ultrapassou 4,5 milhões de visitas); Al Hubbard, que introduziu cerca de 6.000 pessoas no LSD entre 1951 e 1966 e ajudou a definir o protocolo terapêutico que permanece até hoje; e Myron Stolaroff, que deixou um cargo de direção na Ampex, empresa pioneira de Silicon Valley, para se dedicar à pesquisa lisérgica. O ensaio é também um testemunho da obstinação da geração do baby boom, nascida durante a bonança que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Muitos daqueles que se envolveram com estas substâncias pela primeira vez também estão por trás do ressurgimento dos últimos anos.

Depois de ouvir histórias de experiências “místicas e cheias de significado” de uma dúzia de pessoas, Pollan se sentiu preparado para vencer o medo e provar “sob supervisão” uma dose alta de três substâncias: LSD, psilocibina e DMT. No livro ele deixa de fora drogas sobre as quais não existem estudos científicos, como a ayahuasca (que está experimentando um boom também fora dos países da América do Sul, onde é usada há séculos) ou microdoses de LSD, cujo ritual — tomar em dias alternados quantidades imperceptíveis da substância — faz furor no Silicon Valley como ferramenta para melhorar o desempenho e a criatividade. (Pollan vê nisto uma lógica perversa: “É a manobra típica do capitalismo, pegam uma droga como o LSD, com um alto poder subversivo e anti-hierárquico, e a transformam em algo produtivo e útil, como tomar um café”).

Para as suas viagens, explica o jornalista, teria preferido participar como voluntário em um dos testes experimentais de uma universidade que estivesse “perto do pronto-socorro de um hospital”, mas estes não aceitam “pessoas de saúde normal”. Ele teve de recorrer ao grupo subterrâneo dos orientadores psicodélicos que trabalham na clandestinidade; prepararam os voluntários, os acompanham durante a experiência e lhes dão conselhos a posteriori para assimilarem o vivido. Ele contou com a ajuda de Fritz, um alemão que vive nas montanhas; Mary, “uma mulher de sessenta e poucos anos, sóbria e compassiva”, e Rocío, “terapeuta mexicana de 35 anos”.

O capítulo em que conta isto, intitulado Diário de Viagem, é “o mais pessoal” que já escreveu, acostumado como jornalista a falar mais sobre o que acontece com os outros do que a respeito do que acontece em sua mente. Em seus experimentos, ele descreve “uma torrente de amor” por todos os membros de sua família, se funde com uma suíte para violoncelo de Bach e sente desaparecer, “desintegrado em uma nuvem de confetes por uma força explosiva que não pôde localizar” em sua cabeça. Essas páginas também estão entre as mais embaraçosas do livro. Como quando descreve um desejo de urinar no meio de uma viagem. “O arco de líquido que emiti era, realmente, a coisa mais linda que tinha visto na vida, uma cascata de diamantes caindo em uma piscina, rompendo sua superfície em um bilhão de sonoros fractais de luz”, anota. “Me obriguei a não me deixar vencer pela vergonha”, desculpou-se durante a entrevista. “Não é fácil narrar uma experiência em essência inefável. E depois tem o fato de que a maior parte do meu público nunca passou por isso, então eu tive de ser muito didático”. A partir da leitura de suas aventuras, fica a sensação de que Pollan, que não voltou a experimentar drogas novamente, permanece às portas da experiência mística que estava procurando.

Ao medo de alienar seus seguidores, mais acostumados a ler seus textos sobre o cultivo extensivo de milho em Iowa ou o lento cozimento da carne de porco, foram acrescentadas as preocupações legais. “Tinha medo de colocar os orientadores em risco”. Antes da publicação, revisou o texto “com dois advogados”. O ensaio foi publicado nos Estados Unidos em maio, com ampla repercussão na imprensa e uma “surpreendente recepção crítica e comercial”. “E isso que diziam que livros sobre drogas não vendem bem”, comenta. “Recebi muitos telefonemas e mensagens de leitores que sofrem de ansiedade, depressão, medo ou algum tipo de vício, e que me pedem ajuda para saber como participar de um experimento. Neste momento, receio, a demanda supera em muito a oferta”.

Perguntado se acha que essa recepção confirma que o renascimento psicodélico é um fenômeno sem volta, responde: “Diria que sim, especialmente por causa da crise mundial de saúde mental que estamos vivendo. Precisamos de respostas alternativas. Não houve nenhum avanço relevante nesse campo desde a descoberta dos antidepressivos no fim da década de oitenta. Estamos mais perto do dia em que o uso medicinal das drogas psicodélicas será permitido do que quando comecei o livro”.

Para tanto, poderia ajudar, acrescenta, o fato de que no contexto da guerra contra as drogas as psicodélicas estão longe da primeira linha de batalha de substâncias como os opiáceos ou a cocaína. “As empresas farmacêuticas tampouco parecem ansiosas para entrar: não são rentáveis, não há patentes para explorar e não podem ser tomadas todos os dias. E já se sabe: as grandes empresas estão muito mais interessadas nas drogas de que você depende todos os dias”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.