Distonia, a misteriosa doença dos músicos

Começa com um desconforto muscular, mas se transforma em uma condenação: a distonia incapacita os intérpretes de exercer sua profissão. O estigma e a solidão cercam essa doença tabu no mundo da música.

José cumprimenta com a mão direita encolhida, como se guardasse algo entre os dedos flexionados. Não é um movimento voluntário. Quando ele estica o braço para apertar a mão do interlocutor, os músculos do indicador e do coração se contraem. Não pode dar tapinhas nas costas de seu bebê. Nem mesmo agarrar uma colher ou uma xícara de café sem que seus dedos se retorçam. O problema não passaria de um incômodo cotidiano se não fosse pelo fato de o impedir de trabalhar: José é violonista de flamenco.

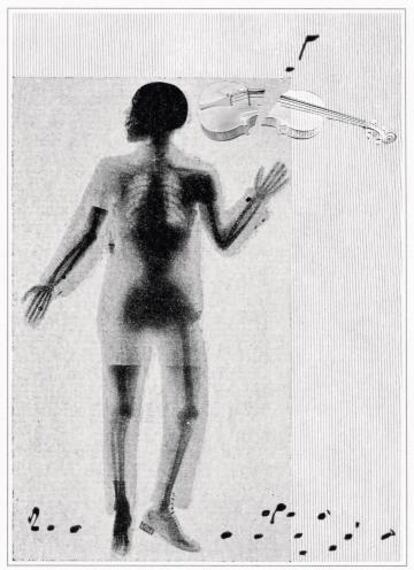

Seu sobrenome é Sánchez, mas é conhecido como José de Lucía: é sobrinho de Paco, filho de Pepe e irmão da cantora Malú. Durante os últimos 17 anos, conviveu com uma síndrome que responde pelo nome de distonia focal do músico, um distúrbio do movimento que dificulta ou impossibilita que os intérpretes desenvolvam seu trabalho corretamente por uma alteração motora que afeta de maneira incontrolável os músculos que eles usam em seu ofício: os dedos dos pianistas e violonistas, a boca dos que tocam instrumentos de sopro e até as cordas vocais dos cantores.

O distúrbio herda seu nome da distonia, conjunto genérico de doenças neurológicas que provocam a contração involuntária dos músculos e resultam em torções e repetições de movimento. Dentro dessa família, existe um ramo ocupacional: escrivães, relojoeiros, sapateiros, estenógrafos e costureiros estão entre os que podem sofrer dessa doença, derivada de um trabalho mecânico e repetitivo. A dos músicos também leva o sobrenome ocupacional, mas é coberta por um véu de mistério. Existe pouca literatura sobre ela. O intérprete que sofre com a doença não sabe o que tem e não consegue entender por que, de repente, os músculos não respondem como sempre a um trabalho criativo que ele faz de cor desde criança. E, diferentemente de outros profissionais, quando sabe, cala-se, temendo ficar sem trabalho.

Para José de Lucía, tudo começou quando um dia, no início dos anos 2000, e sem aviso prévio, notou “a mão estranha”. Tinha iniciado sua carreira como violonista nas primeiras turnês de sua irmã, mas o que o atraía mesmo era o flamenco, e suas promissoras habilidades logo chamaram a atenção dos grandes do gênero. Tinha 22 anos quando foi chamado pelo violonista Juan Manuel Cañizares para que o acompanhasse em seu projeto. E então, no primeiro ensaio, notou uma perda de movimento em um dedo da mão direita. “Você começa a perguntar a si mesmo: o que está acontecendo comigo? Por que acontece isso? Além disso, ocorre justamente quando um dos melhores do mundo te chama para trabalhar com ele. É seu sonho, sua vocação e, quanto mais você tenta controlar o problema, pior”, conta o músico hoje, com 40 anos. Ele percebeu que tinha uma doença séria meses depois, em um concerto em Lisboa que se transformou em uma imagem do terror: uma plateia lotada, um silêncio sepulcral e a escuridão quebrada apenas pelo holofote que iluminava seu violão. “Eu via tudo enorme e repleto. E eu, ali em cima, não conseguia: o dedo ia para trás. Nunca senti tanto pânico em um palco. Saí daquele trecho como pude e apaguei aquilo da minha cabeça, como uma situação traumática que você não sabe como aconteceu.”

Desde então, o problema se transformou em uma corrida de obstáculos. “Eu tocava o Concerto de Aranjuez de trás pra frente e, de repente, já não podia nem fazer os acordes. Ao repetir um movimento errôneo milhares de vezes, você o grava na cabeça. Aí você deixa a mão tensa pelo medo de falhar, e cada vez que a aproxima do braço do violão, desvirtua mais o movimento.” Ele falou com seu pai, Pepe, e também com seu tio Paco: “Ele me deu bons conselhos, sabia que eu tinha algo grave”.

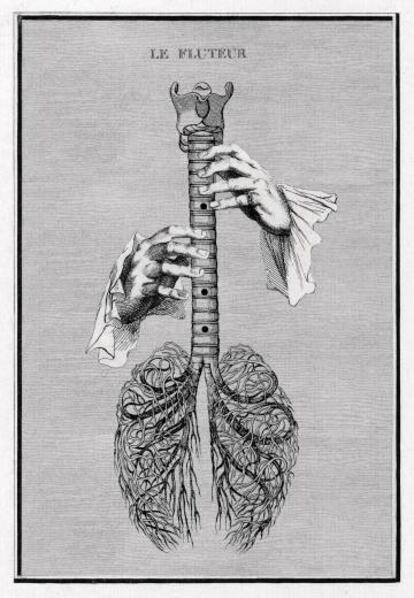

Naquela época, ele descobriu um livro no qual se falava de uma doença que parecia ser o que ele estava sofrendo. O problema era ilustrado pela foto de um flautista com os dedos retraídos. Seu pai o levou então a um hospital em Granada, onde conhecia o chefe do setor de neurologia. “Fizeram-me um eletromiograma. Os tendões estavam bem, não havia nenhuma lesão. Mostrei a foto do livro ao médico e perguntei: ‘É isso que eu tenho?’. ‘Sim’, respondeu. ‘Tem tratamento?’. ‘Nenhum’. Ele me disse: ‘Você é jovem, tem toda a vida pela frente’. É isso.” Ele teve de se refugiar no baixo, na guitarra elétrica e no violão tocado com palheta, sem precisar desenvolver técnica de dedos. Depois o problema se estendeu para a mão esquerda, embora o tenha controlado. Mas nunca mais pôde voltar a tocar um violão flamenco.

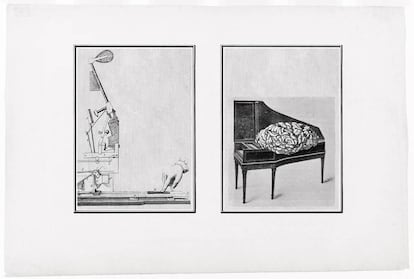

Acredita-se que o pianista e compositor alemão Robert Schumann tenha sido o primeiro distônico. Por volta de 1830, anotou em seu diário os sintomas do transtorno, embora não haja uma evidência concreta, pois são abundantes as teorias mais variadas sobre o motivo pelo qual ele começou a perder o controle motor sobre sua mão direita. Sem dar nome à sua doença, Schumann teve de abandonar sua carreira como pianista, mas em troca se tornou um dos grandes compositores da história. Um século e meio depois, em 1981, os virtuosos pianistas americanos Leon Fleisher e Gary Graffman chegaram à conclusão de que ambos sofriam daquilo que se começou a chamar de distonia focal do músico, como menciona Oliver Sacks no texto “Os atletas dos pequenos músculos”, incluído em seu livro Musicofilia, no qual aborda os meandros desse “milagre operacional” que é o músico em plena atividade. Nem as clínicas mais renomadas de Nova York puderam ajudar Fleisher e Graffman a ficar totalmente curados. Mas pelo menos seu exemplo contribuiu para tirar do mistério um mal envolto no secretismo. A partir dessa época, o interesse médico e as publicações sobre as doenças de artistas começaram a crescer. Hoje, diferentes profissionais, dentro e fora da medicina, compartilham o diagnóstico, mas o atribuem a diferentes causas.

Acredita-se que o pianista e compositor alemão Robert Schumann tenha sido o primeiro distônico

“Durante muitos anos se pensou que era um distúrbio psicológico ou psiquiátrico, mas na verdade é um distúrbio neurológico”, opina o doutor Jaume Rosset Llobet, um dos grandes especialistas em distonia na Espanha. “Não é estrutural, já que não há nenhuma doença, isquemia ou esclerose, não há nada quebrado. O que aconteceu é que a parte cerebral dos automatismos se organizou de forma diferente e não funciona como se espera”, aponta. Ortopedista e médico esportivo, Rosset Llobet se concentra nas doenças dos músicos desde os anos noventa. Ele fundou o Institut de l’Art de Terrassa, na Catalunha, onde tratou músicos de todos os estilos e gêneros e, pelo que conta, curou mais de 80% com tratamentos combinados. Um deles é um processo de neurorreabilitação denominado Sensory Motor Retuning (SMR), que tenta desengatar os automatismos errôneos. É uma espécie de reprogramação combinada com estimulação elétrica transcraniana de baixa intensidade. O médico acredita que a lesão esteja relacionada à prática e ao aprimoramento do estudo: “Quanto mais virtuoso, perfeccionista e rígido for o intérprete, maior a probabilidade de que apareça a distonia. Na música, a aprendizagem se baseia na repetição. Portanto, a própria prática instrumental aproxima [o intérprete] da distonia. É preciso quebrar isso”, afirma. Ele diz que não há uma única chave para abrir a porta da cura e considera “um erro” abordar o problema apenas do âmbito psicológico ou cognitivo.

Já Joaquín Fabra, músico e especialista no que denomina de síndrome distônica em músicos, tem uma opinião totalmente oposta. Trombonista, ele próprio sofreu do distúrbio aos 22 anos. Em seu caso, de embocadura: os músculos da boca não respondiam ao tocar. “Eram os anos oitenta e ninguém sabia nada”, afirma em sua casa de Madri. “Durante cinco anos fiquei imaginando o que falhava na minha técnica. Percorri meio mundo e ninguém me dava uma resposta. Então disse: ‘Ou eu resolvo isso, ou ninguém resolve’”. Fabra nunca acreditou que o problema se reduzisse a uma questão médica, com base no que acontece com a maioria dos intérpretes com distonia: se ele pegava outro instrumento, não tinha nenhum problema para tocar, embora fossem utilizados os mesmos músculos afetados. “Vi pianistas com os dedos dobrados que, quando fechavam a tampa do piano, digitavam perfeitamente sobre a madeira, por isso não é uma doença.”

Ele aprendeu a reconduzir o movimento e concluiu que ocorria por questões emocionais. Em seu caso, explica, devido a um quadro de estresse desencadeado por umas aulas particulares com um professor. Desde então, assessora outros músicos e os ajuda a sair dessa situação. Por sua casa passam profissionais de todo o mundo. Seu método − não o chama tratamento “porque não se trata de uma doença e eu não curo nada” − difere radicalmente do médico: bastam um sofá e bate-papo. Também não é uma terapia psicológica, é apenas uma assistência introspectiva para entender por que o corpo obedece de forma diferente à esperada. “A distonia é uma consequência de manter o corpo tenso, porque há um componente emocional negativo envolvido na ação. O músico considera que há uma ameaça para ele, é gerado um quadro de medo ou estresse e o corpo reage”, descreve. E cita um exemplo: se uma pessoa põe a mão na boca de um crocodilo, instintivamente vai retirá-la no mesmo momento, pelo perigo que isso significa. Com a distonia, o mecanismo é semelhante, segundo Fabra: o cérebro recebe uma informação ameaçadora e reage a partir do inconsciente. “O corpo não sabe distinguir entre realidade e ficção, só tenta salvar o indivíduo de uma situação de perigo. A tensão é um indicador do estado emocional, como um semáforo vermelho. Se você o cruza, tem um problema muito sério”, explica, no mesmo lugar onde atende os músicos.

Segundo Fabra, quando se controla a interação entre mente e corpo, o movimento acaba sendo natural. Por isso, diz ele, a distonia focal (ou síndrome distônica) é irmã do pânico cênico e até da gagueira. Se para Rosset Llobet a distonia estava relacionada ao virtuosismo, para Fabra o problema está mais ligado à pressão e à competitividade que se vive no mundo da música. Se a pessoa não se cuidar emocionalmente, pode chegar a esses limites. “Dizem que é uma doença de perfeccionistas. Eu digo o contrário: é algo típico do imperfeccionismo, de quem tem medo de errar, de quem se envolve emocionalmente com a ideia de falhar. É nessa ocasião que o músico perde interesse pelo sucesso e se concentra no fracasso. Uma tendência autodestrutiva”, conta, lembrando de dois músicos que conheceu e que se suicidaram por causa da devastação emocional.

“No esporte, as lesões são associadas à alta exigência. Na música, a uma má técnica”

Antonio Fúnez é hoje um homem feliz. Superou a distonia do músico depois de sete anos. Em 2011, sentiu falta de naturalidade ao tocar seu instrumento, a trompa. Como os demais afetados, não deu importância à primeira falha. Quando o problema começou a se repetir, seguiu a ladainha característica: invocações aos céus, tensão, nervos, bloqueio. E, como os demais, optou por aguentar seu calvário em silêncio, enfrentando um problema duplo: o estigma e a pouca informação: “Os médicos me diziam que eu tinha estresse. Deram-me lorazepam [um remédio para a ansiedade] e tudo piorou. Passei por psicólogos, neurologistas, psiquiatras, fisioterapeutas. Fizeram-me ressonâncias, análise, eletrocardiogramas. Por fim, quando disse que só me ocorria quando punha o instrumento na boca, comprovaram que meus músculos se endureciam como se fosse tomar um café quente, como uma boca de peixe”, relata de Granada. Deram-lhe o diagnóstico, mas não a solução. Em menos de um ano, seu corpo tinha se preparado para não tocar.

Em 2013, propuseram-lhe uma substituição em um conservatório, onde conseguiu trabalhar sem que se notasse o problema, mas à custa de sofrimento e silêncio. “Eu andava pelos corredores me escondendo, não me relacionava com ninguém, porque você se vê tão abandonado, tão descartado pela sociedade, que se esconde. Felizmente, eu tinha recursos para poder fazer bem meu trabalho.” A situação não melhorou com o tempo. A distonia aumentou. “Qualquer coisa redonda que eu levasse à boca provocava a contração dos músculos. Não podia nem beber água, ela caía pelos cantos.” A isso se somaram dores cervicais, tensão e enxaquecas. Ele foi ver Joaquín Fabra e concentrou seus esforços em vencer a tensão do inconsciente. “A sensação de voltar a tocar como antes é semelhante à de se apaixonar. Em meu primeiro concerto, chorei”, confessa. Ele nunca tinha contado a ninguém o calvário que sofreu. Até agora. “É um tabu total. Você tem medo de perder o trabalho. Se disser que tem esse problema, fica estigmatizado. Você se sente como se tivesse uma peste.” Chegou a pedir uma licença, mas não pela distonia: ela ainda não é reconhecida como doença ocupacional. Mas há várias sentenças judiciais ganhas por músicos para que ela seja reconhecida e incluída na lista oficial de doenças ocupacionais.

No estigma da distonia entre os músicos há um consenso: “No esporte, as lesões são associadas à alta exigência, mas não é assim no mundo da música, onde qualquer lesão é um tabu porque se associa a uma má técnica”, afirma o médico Rosset Llobet. “Estamos condenados ao ostracismo, porque na música não há muito companheirismo nem empatia, e como não se sabe o que é, se você está mal, pensam que é preguiçoso”, acrescenta Fabra.

Apesar da nebulosa que envolve a distonia, vários estudos calculam que haja pelo menos 1% de músicos com a síndrome reconhecida. E estimam que existam muitos mais que escondam o problema ou nem mesmo tenham conhecimento dele. “Já vi muitos violonistas que colocam o dedo mindinho debaixo do braço do violão. Nessas horas, você pensa: ‘Esse está ferrado como eu”, confessa José de Lucía. “Você não vai dizer a ninguém que tem algo, porque aí não toca mais. É uma solidão absoluta.”

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.