A palavra mais bonita de Nova Orleans

Cidade da música, agora silenciada pela pandemia, é o início de um périplo pelas pegadas da cultura negra nos Estados Unidos em plena mobilização antirracista. Os músicos jovens ajudam os velhos nessa nova crise. Eles lhes ensinaram a tocar

Um cartaz com reconhecimento especial ao Povo do Catar dá as boas-vindas ao bairro mais peculiar de Nova Orleans, um de nova geração, chamado Vila dos Músicos, e é lar de muitos músicos que ainda o são, mas quase não tocam mais, velhos trompetistas e pianistas, jazzistas e carnavalescos, antigas glórias locais depositárias de mil relatos, reais e apócrifos, que perderam suas casas com o furacão Katrina. Um grupo de entidades mantidas por dinheiro catariano construiu esse bairro de palmeiras e casas homogêneas, pintadas em diferentes cores de tom pastel, que pede a gritos que alguém o alegre com uma bola e patins.

CANADÁ

Minneapolis

Minnesota

San Luis

Misuri

Memphis

Tennessee

Winfield

Alabama

Clarksdale

Misisipi

Birmingham

Alabama

Oxford

Misisipi

Nueva Orleans

Luisiana

Golfo de México

500 km

MÉXICO

EL PAÍS

CANADÁ

Minneapolis

Minnesota

San Luis

Misuri

Memphis

Tennessee

Winfield

Alabama

Clarksdale

Misisipi

Birmingham

Alabama

Oxford

Misisipi

Nueva Orleans

Luisiana

Golfo de México

500 km

MÉXICO

EL PAÍS

CANADÁ

Minneapolis

Minnesota

San Luis

Misuri

Memphis

Tennessee

Winfield

Alabama

Clarksdale

Misisipi

Birmingham

Alabama

Oxford

Misisipi

Nueva Orleans

Luisiana

Golfo de México

500 km

MÉXICO

EL PAÍS

Um de seus habitantes mais ilustres é Alvin Lee Johnson, que nasceu em 1939, e aprendeu a tocar trompete quase ao mesmo tempo em que aprendeu a andar, mas acabou ganhando a vida com o piano. Ganhou, mas não conseguiu muito dinheiro. Mais uma história do mundo da música, outra história típica de Nova Orleans: em 1960 compôs o que seria o sucesso de sua vida, Carnival Time. Quando a canção começou a tocar por todos os lados, foi convocado pelo Exército. Ao voltar de Fort Bliss (Texas) em 1964 a música já era um hino do Mardi Gras, mas precisou lutar uma longa batalha legal para receber os direitos autorais. Mas atou a canção a seu nome para sempre.

Al Carnival Time Johnson agora mora em uma dessas casas presenteadas pelo povo do Catar. Quase não há carros estacionados nas calçadas e nenhuma criança brinca nas ruas. A Vila dos Músicos, belo nome para um lugar tão calado, tão vazio. De repente, o som de um instrumento de sopro escapa através de uma das portas. Impossível adivinhar qual. São apenas duas notas e, de novo, silêncio. “Al Johnson? Al Johnson é uma lenda! É uma grande pessoa”, diz quando lhe falo do encontro o músico Troy Andrews, conhecido como Trombone Shorty, uma celebridade da cidade que alcançou fama internacional com a série Tremé, David Simon.

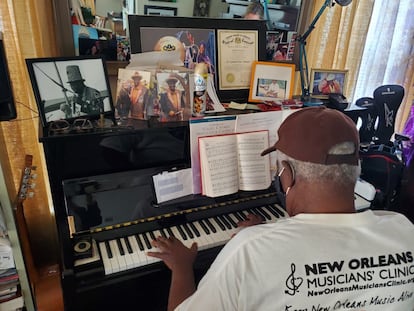

Logo após tocar a campainha, na última terça-feira de julho, a lenda abriu. Usava um boné de pele marrom, uma máscara negra e uma camiseta branca de uma oficina de músicos de Nova Orleans. A mesa da sala de jantar, do lado direito, estava repleta de medicamentos. Tem 81 anos e uma casa cheia de fotografias e cacarecos que testemunham sua vida. Al Johnson com seu ídolo, Fats Domino; Al Johnson tocando no Mardi Gras; Al Johnson na Casa Branca, com o presidente Barack Obama e Michelle, a primeira-dama; Al Johnson no último festival. Ao lado do piano, um violão. Também toca? “O comprei em 2005, pelo Katrina, porque fiquei sem piano, mas não é minha praia”.

No décimo-quinto aniversário do furacão mais mortífero de sua história, Nova Orleans vive atravessada pelo coronavírus. A pandemia desligou o som em uma cidade que não se entende sem seus clubes, seus blocos de carnaval, sem a farra permanente na Bourbon e Frenchmen Street, e muitos artistas que lutam para sobreviver ficaram desamparados.

Devin de Wulf, fundador da entidade sem fins lucrativos Read Beans, arrecadou fundos para que jovens músicos façam a compra de supermercado para os velhos músicos, como Al Carnival Johnson, de modo que não precisem sair de casa e evitem o risco de contágio. “É uma maneira de ajudar de vários pontos de vista, contratamos músicos jovens para que o façam e os mais velhos recebem, além de comida grátis, uma visita, alguém com quem conversar um pouco, algo pelo que agradecem muito”.

“É um lagniappe... Gostaria de lhe ensinar essa palavra”, continua De Wulf sentado na varanda de sua casa, “é uma palavra francesa adaptada do quéchua que os espanhóis crioulos trouxeram a Nova Orleans e significa um presente, um extra gratuito que te dão, por exemplo, em um restaurante. Essa gente passou a vida enriquecendo essa cidade e é uma maneira de dar algo em troca”.

Em Nova Orleans deságua e se esparrama o Mississippi, o rio que atravessa os Estados Unidos de cima a baixo, que serviu para transportar escravos que chegavam ao porto e para que escapassem. O EL PAÍS inicia uma série sobre o passado e o presente dos negros americanos que começa nesse singular pedaço da América e termina em Minneapolis, onde a morte há três meses de um afro-americano chamado George Floyd em uma prisão brutal provocou a maior onda de mobilizações contra o racismo em meio século.

Francesa, africana e hispânica, Nova Orleans teve o primeiro bairro negro de todo o país, Tremé, inventou uma cozinha insólita e própria, e uma música nova. Tudo é doloroso e vivaz ao mesmo tempo. A praça Congo, onde se comprava e vendia pessoas negras, era também o lugar em que de vez em quando os amos lhes davam tempo livre para conversar e dançar. Hoje está dentro de um parque cujo nome homenageia um homem também afro-americano, que aprendeu a tocar trompete em um reformatório no começo do século XX, quando era adolescente, e se transformou em uma estrela eterna: Louis Armstrong.

“Acontece algo com essa cidade e é que muitas das coisas que a tornam especial chegaram por algo horrível como a escravidão”, resumiu Jordan Bridges, tomando café no terraço de um novo local do Tremé, Old Road Coffee. Bridges, de 32 anos, era um adolescente na época do Katrina. Precisou sair a pé com sua mãe e seus irmãos enquanto seu pai, Joe, ficava na cidade construindo outra casa. Passou alguns meses na cidade de Washington, onde sua mãe, que cursava Direito, recebeu uma bolsa para afetados pelo furacão para continuar com seus estudos e uma casa para morar. Agora trabalha em uma organização social e é músico. Havia marcado com ele para que me contasse como andava sua vida, como via a cidade. Bridges me deu para ouvir a música que gravou pouco antes da pandemia, Tell Me, e gostei. A letra dizia “Não vimos o suficiente? Isso não são ilusões...”.

Pouco depois, uma casa do bairro de Marigny abrigava uma espécie de show privado. Desde a pandemia, a banda de Jeremy Kelley, Bon bon vivant, toca todo domingo de tarde em sua casa e transmite ao vivo pelas redes sociais. Tocam uma curiosa música Indie Gypsy, Cabaret Nouveau e passam o chapéu virtual pelo Venmo, um aplicativo de pagamento entre particulares. Não há aplausos, claro, e a apoteose final, ainda que faça retumbar as frigideiras penduradas na parede da cozinha, é anticlimática.

“É curioso, dessa forma podemos saber muitas coisas de quem nos segue: quando se conectam, quando se desconectam, de onde... Mas sem ver seus rostos é muito difícil de interpretar, é como não saber nada deles”, diz Kelley, de 42 anos, enquanto bebe bourbon após o show. Ele se mudou há poucos anos da Califórnia com sua esposa, Abigail Cossio, de 38 anos, e sua irmã Glory, de 39. Por que trocar a Costa Oeste pela Luisiana? “Porque esse é um lugar com uma cultura musical e uma tradição que não existe em outras partes. Aqui, quando um show termina, um músico velho vem falar com você e te dá conselhos, e relações são criadas assim”, disse. “Alguém te deixa chateado e imediatamente alguém te ajuda”.

Shorty, o famoso músico de Tremé, afirma que essa é uma marca de identidade da cidade: “Totalmente espontânea e genuína, foi assim que eu cresci. É uma tradição de que se fala pouco, mas ainda acontece comigo hoje em dia, é algo mágico a maneira como músicos de Nova Orleans se tratam como uma família”. Lagniappe, como dizia Devin de Wulf, a grande palavra inventada por Nova Orleans.

Ao sair, outra banda tocava em um coreto perto da casa de Jeremy. Na falta de bares, os músicos se viram para tocar em qualquer lugar, como quando a água tomava a cidade. O furacão Katrina causou 2.000 mortes e destruiu 60% das moradias, mas os músicos voltaram a trabalhar sem demora, não havia outro remédio. Não houve trégua na rua Bourbon e na Frenchmen. O show sempre deve continuar em Nova Orleans.

O bairro francês, French Quarter, o da música, do turismo e da agitação, se recuperou relativamente rápido e a gentrificação renovou completamente boa parte do histórico bairro negro. As feridas do furacão, entretanto, ainda são visíveis no Lower Ninth Ward na forma de terrenos onde ninguém voltou a construir mais nada, por falta de dinheiro e medo de outro desastre. Michelle Williams, de 44 anos, serve como guia improvisada da área. “Ali estava a casa dos meus pais”, diz, apontando um matagal no final da rua Flood, nome que parece uma brincadeira de mau gosto porque significa inundação. Na época, como agora com a covid-19, a crise exibiu a brecha entre negros e brancos, entre pobres e ricos.

“Eu acho que posso dizer que aproveitei muito com a música, não ganhei muito dinheiro, mas tenho o bastante para viver. Ontem à noite ouvi uma de minhas gravações, Lower Ninth Ward Blues, e acho que era boa. Desfrutei muito tocando e acho que o fiz bem”, disse Al Johnson na Vila dos Músicos. O mundo ainda era um lugar injusto, disse, quando a conversa levou a George Floyd.

Al Johnson viajou por muito anos em ônibus em que os letreiros indicavam onde os negros podiam se sentar. “Meus pais me ensinaram a ser gentil em um mundo malvado. Precisamos ser bons em um mundo ruim”, acrescentou. Anos depois acabaria na Casa Branca posando ao lado do primeiro presidente afro-americano da história.

Quando a entrevista acabou, levantou a mão: “Espere um momento, vou tocar algo para você”. Ele se sentou solenemente ao piano e interpretou Blueberry Hill, de Fats Domino. O fez muito sério, concentrado, como se estivesse em um palco. O lagniappe do dia, o segundo show privado que a cidade me presenteava. Soava alto, provavelmente se ouviu em toda a rua, e aquela foi, afinal, a Vila dos Músicos.

A próxima parada será Birmingham, Alabama, conhecida como Bombingham pelos ataques da Ku Klux Klan, o local de nascimento de Angela Davis e antigas barbearias que parecem museus dos Direitos Civis e, além de cortar o cabelo, te registram para votar.