Muro de Berlim, a ferida identitária que golpeia a Alemanha

Três décadas depois, a queda do muro e a reunificação alemã escrevem uma história de sucesso extraordinária que contrasta com o sentimento de frustração e o desejo identitário de muitos cidadãos do Leste, do qual se alimenta a ultradireita

Três décadas depois, a queda do muro de Berlim e a reunificação alemã escrevem uma história de sucesso extraordinária que contrasta com o sentimento de frustração e o desejo identitário de muitos cidadãos do Leste, do qual se alimenta a ultradireita

“Olhe, este sou eu.” Frank Richter aponta para uma cabecinha na foto do monumento da Prager Strasse, em Dresden. Ali se vê um muro humano de policiais rodeando cerca de 20 jovens. Os de uniforme são agentes de segurança da antiga República Democrática Alemã (RDA), e os garotos são manifestantes que, como o então padre Richter, pediam reformas democráticas e o fim da violência policial. Era o outono de 1989, e as ruas do leste da Alemanha, primeiro em Leipzig, mas também em Berlim e Dresden, eram um caldeirão de protestos que asfixiavam o regime socialista. Em 9 de novembro daquele outono, um erro de comunicação numa entrevista coletiva de um líder da RDA acabaria por derrubar o muro de Berlim, abrindo caminho para a histórica reunificação, uma das maiores conquistas da história da Europa. Aqueles eventos completam exatamente 30 anos agora, e a Alemanha celebra.

É o momento de festejar o fato de que aquela quinta-feira de novembro marcou o início de um processo que permitiria que milhões de cidadãos se tornassem livres, pudessem votar, viajar, visitar as suas famílias, deixar de estar sob vigilância e estudar o que tivessem vontade. O momento de recordar que aquele foi também o início da unificação de uma Europa que, a partir de então, transformou-se de forma radical até somar 28 membros do leste e do oeste do continente. E tudo isso sem derramar uma gota de sangue.

No outono de 1989, enquanto Richter tentava mudar o rumo de seu país nas ruas, a atleta dissidente Ines Geipel, que havia fugido do Leste, viu como o muro desaparecia num pequeno televisor da taberna onde trabalhava perto de Frankfurt. A pequena Sandy Bruschies, rodeada de seus brinquedos, não imaginava que seus pais a colocariam num carro e que sua vida mudaria para sempre. Joachim Rudolph alucinou ao ver a facilidade com que se evaporava a barreira de cimento sob a qual havia cavado um túnel que já é lenda. E Joachim Glauer começava a perceber que, depois da euforia, viriam também as preocupações num mundo novo – em que os transistores, como quase tudo que fabricavam, deixariam de ter valor.

As reflexões desses alemães orientais viajam do passado até o presente de um país irreconhecível. Uma Alemanha onde, além das realizações evidentes, este aniversário serviu também para uma profunda introspecção coletiva, de compreender e reconhecer os estragos de uma reunificação exemplar, mas também imperfeita. Três décadas e bilhões de euros depois, os indicadores sociais e econômicos mostram que o leste e o oeste do país se aproximam cada vez mais. A distância entre os salários, o crescimento econômico e a infraestrutura se reduz. Ao mesmo tempo, porém, esses níveis de bem-estar destoam da frustração que cresce entre boa parte dos habitantes da antiga RDA, inclusive entre os mais jovens.

Trinta anos depois, o relato em branco e preto vai perdendo seus contornos, dando lugar a infinitos tons de cinza povoados por pessoas que tinham aversão pelo sistema político da RDA, mas que se negam a apagar décadas de sua biografia e que fazem muitas ressalvas a uma reunificação em que, entre os vencidos, a frustração se transforma em desejo identitário. E a lenta e difícil digestão ressurge. A questão do Leste está em todas as partes: nas livrarias, nos jornais, nas redes sociais e também na política. Em parte, mas não só, porque a extrema-direita alemã encontrou na singularidade histórica do Leste um filão eleitoral.

Trata-se de indivíduos que reclamam da falta de reconhecimento e dignidade de vidas laborais, sociais e pessoais que, além do regime político em que se inseriam, explodiram da noite para o dia. De pessoas que ocupavam seu lugar na sociedade e de repente passaram a se sentir cidadãos de segunda classe numa Alemanha unificada. Menos capazes para o trabalho, com roupa fora de moda, motivos de chacota. Isso embora a expectativa era que todos tinham que se sentir felizes, liberados e, sobretudo, muito gratos.

A chanceler (primeira-ministra) alemã, Angela Merkel, reconheceu isso em outubro ao recordar a reunificação: “No Leste e no Oeste, as pessoas estão mais satisfeitas que em nenhum outro momento desde a reunificação. Mas também sabemos que essa não é toda a verdade.” Numa recente pesquisa, 57% dos entrevistados do lado oriental disseram se sentir cidadãos de segunda classe em relação aos da parte ocidental. Apenas 38% consideraram que a reunificação foi um sucesso. Entre os menores de 40 anos, a cifra caía para 20%.

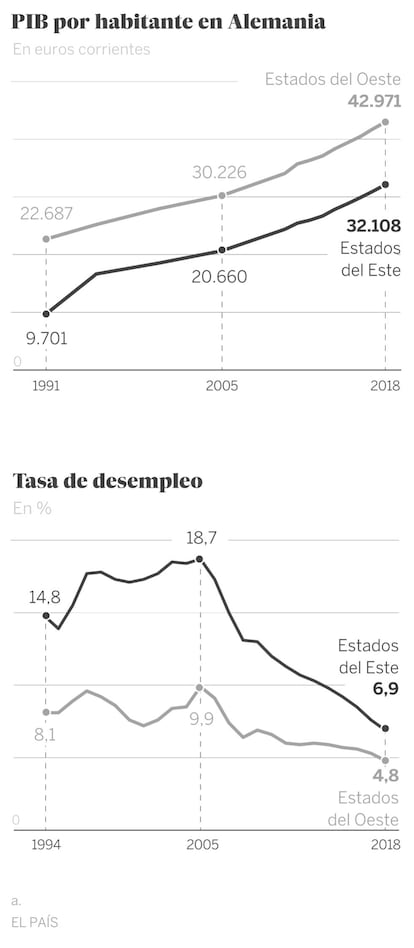

Essas sensações contrastam enormemente com os últimos dados do comissário do Governo para a reunificação, que refletem uma história de sucesso com poucos matizes. O PIB per capita do leste da Alemanha cresceu até 75% em comparação com o do oeste, contra 43% em 1990, segundo o relatório anual do Executivo. O desemprego nunca foi tão baixo (6,8% contra 4,8% no Oeste) e os salários já alcançam 84% dos recebidos na Alemanha ocidental. Ano passado, o crescimento do PIB (1,6%) foi inclusive um pouco maior que no Oeste (1,4%). E a maioria dos pesquisados diz que sua vida melhorou significativamente.

“Reunificação é um eufemismo”, pensa hoje Richter, na época ativista. “O que houve na verdade foi uma adesão. Nós queríamos democratizar a RDA e depois negociar com o Ocidente. Mas fomos assimilados no sistema jurídico da Alemanha Ocidental, e esse é o problema que perdura até hoje”, diz. Richter é agora parlamentar social-democrata na Saxônia. Na Prager Strasse, onde vemos sua cabecinha na foto, resta pouco do que foi aquele país. Na esquina há um McDonald’s e, mais à frente, um döner kebab. Hoje chove a cântaros em Dresden, e a água lava os nomes dos heróis da RDA esculpidos no chão, inclusive o de Richter.

Entre 4 e 8 de outubro de 1989, a polícia reprimiu os manifestantes em Dresden. No protesto multitudinário da foto, cerca de 20 manifestantes foram escolhidos para negociar com as autoridades. Aquele foi o famoso grupo opositor “Os 20” fundado por Richter. Em Leipzig, fazia semanas que eles saíam às ruas toda segunda-feira, e em Berlim quase um milhão de pessoas se concentraram na Alexanderplatz. Os protestos exigiam liberdade para viajar e votar, de imprensa e de manifestação, além da liberdade dos presos políticos e a legalização do Neues Forum, o movimento político pró-democracia. Enquanto isso, em Praga e em Varsóvia milhares de pessoas se amontoavam à espera de poder viajar ao oeste da Alemanha. Outros já tinham ido a partir da Hungria, a primeira a abrir uma brecha na Cortina de Ferro.

“Queríamos um diálogo pacífico dentro da RDA. Quando protestávamos, não podíamos imaginar que o muro cairia. Era a fronteira mais bem protegida do mundo inteiro. Era inimaginável que um império protegido por centenas de milhares de soldados soviéticos fosse cair”, recorda Richter. Quatro semanas depois daquela manifestação, porém, caiu.

“O muro não caiu; abriram o muro. As pessoas queriam liberdade para viajar. Essa era a grande questão. Estavam encerradas. A reunificação veio depois”, pondera Richter, ativo politicamente na igreja nos últimos anos da RDA. Nas assembleias ecumênicas, discutia-se sobre direitos humanos, meio ambiente, militarização... A polícia política, Stasi, controlava tudo nos colégios. Dois professores escreveram em sua ata que Richter ia à igreja e via a TV do Ocidente. “Richter não pode cursar estudos pedagógicos”, escreveram. Como seu sonho de ser professor foi frustrado, ele decidiu estudar teologia. “Sempre me controlaram”, diz.

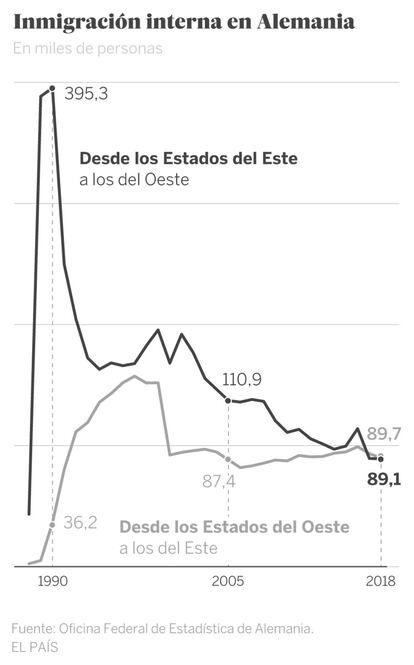

Richter tenta agora entender a mentalidade sociopolítica de seus compatriotas do Leste e a insatisfação que se espalha pela Alemanha Oriental. Não tanto nas grandes cidades, mas sobretudo naqueles rincões que sofreram uma hemorragia demográfica após a queda do muro. Mais de dois milhões de pessoas emigraram à ocidental República Federal Alemã (RFA), de uma população de 16,4 milhões. A explicação é quantitativa, mas sobretudo qualitativa. Foram embora os mais jovens, os mais capazes. O campo e as periferias perderam vida e, com o tempo, serviços e recursos. A população do leste da Alemanha estabilizou e, em 2017, foi registrado pela primeira vez um saldo migratório positivo: mais pessoas emigraram do Oeste para o Leste do que no sentido contrário. Mas o leste da Alemanha continua envelhecendo mais rápido.

Richter tenta decifrar a alma do lado oriental. Não tem dúvida de que, além das cifras, é fundamental levar em conta o desejo de uma identidade que, por mais associada que estivesse com a ditadura, foi repentinamente suplantada por outra, a dos vencedores. “Aqui, no Leste, a fachada tem um bom aspecto. O problema é no âmbito humano. A política quer racionalizar, mas aqui há muitas emoções.”

“A RDA foi o único país do império soviético que se entregou voluntariamente. Polônia, Hungria... todas recuperaram sua identidade nacional. Aqui se perdeu a soberania, e isso gerou problemas. Agora há uma nova identidade, forjada através da experiência de sermos dominados pela República Federal”, e essa identidade vem marcada por “uma vitimização que vem sendo herdada”, afirma o autor de Gehört Sachsen Noch Zu Deutschland? (a Saxônia ainda faz parte da Alemanha?), livro em que Richter mergulha nas causas da insatisfação.

E essa identidade da vitimização é explorada com maestria por uma extrema-direita que, por sua vez, sente-se vítima de um cenário político em que está marginalizada. Pouco importa que os líderes do AfD (Alternativa para a Alemanha) provenham do oeste do país, ou que o partido tenha nascido contra a política monetária europeia, à margem de qualquer reivindicação do leste da Alemanha. O AfD descobriu que pode responder às angústias dos alemães orientais com nacionalismo e autoritarismo xenófobo. “Ali está a verdadeira Alemanha”, diz a legenda aos habitantes, “frente ao multiculturalismo do Oeste.” Assim como se rebelaram em 1989, eles devem voltar a se rebelar votando no partido. Enquanto isso, os ultradireitistas povoam o tecido social nas periferias mais despovoadas e ignoradas pelos partidos tradicionais, nas festas, entre o voluntariado: souberam penetrar na cultura local.

Túnel 29

Enquanto Richter batalhava para mudar o sistema de dentro, fazia anos que Joachim Rudolph decidira que a única opção era fugir da RDA, contornar fisicamente o muro que cegava o horizonte de sua vida. Para poder começar a falar, Rudolph segura um atlas e o abre sobre a mesa da sala de sua casa no oeste de Berlim. Sua vida, como a de tantos homens e mulheres deste canto da Europa, transcorre nos dois lados de fronteiras movediças. Em seu caso, aliás, partidas por um muro do qual zombou com um túnel. E no qual encontrou o amor.

Rudolph nasceu na Silésia, um pedaço de território que hoje pertence à Polônia. Em 1945, sua família fugiu dos russos com a roupa do corpo. Ele e os parentes tinham uma tia em Berlim e começaram a andar. Assim chegaram a Prenzlauer Berg, um bairro no leste de Berlim, hoje epicentro da gentrificação e repleto de jovens norte-americanos fascinados com o jeito cool berlinense.

Chegaram exaustos a um edifício bombardeado, com a avó ferida, sem roupa nem calefação. Sua irmã conseguiu um trabalho numa loja para oficiais russos, onde havia salame e café. A família cortava o salame minuciosamente e o vendia aos vizinhos. Assim a economia familiar começou a se recuperar. Para ir ao Oeste, recorda agora Rudolph em sua casa de Berlim, “era preciso atravessar uma cerca, mas atravessava-se de bicicleta ou de carro”. Quando terminou o colégio, ele percebeu que não poderia ir à universidade por causa da sua falta de compromisso com a RDA. “Eu não tinha vontade de ajudar o Estado. Não me inscrevia nas colheitas de batatas nem nada disso”, diz. Um dia de 1961, quando estava de férias num acampamento no norte, soube que a cidade seria totalmente fechada.

“Não podíamos imaginar que fechariam uma cidade como Berlim. Eu tinha amigos no lado ocidental. Usávamos a mesma água, os mesmos bondes.” Foi tentar a sorte na Bernauer Strasse. Havia um arame farpado, e seis soldados armados lhe disseram que fosse embora. Ainda sem entender aquilo completamente, ele se reuniu com cinco amigos num bar. “E agora?”, perguntaram-se. “A partir de então, só falávamos em voz baixa. Sobre como fugir, claro”, relembra. Planejaram tudo num café, onde se encontravam para compartilhar as informações que lhes chegavam da TV do oeste do país. Sabiam quais setores do muro eram os mais vigiados. Percorreram de bicicleta todo o perímetro em busca de aberturas. Conheciam de memória as ruas do mapa. Chegaram a um descampado, com um rio e sua correspondente torre de vigilância, que podia se transformar na fenda que procuravam. Em 9 de setembro de 1961, encontraram-se ali às três da madrugada. Levaram cinco horas para percorrer 100 metros sem serem descobertos até chegar ao oeste da Alemanha. Não tinham ideia de onde estavam no meio da noite. Finalmente chegaram a uma casa iluminada, e um jovem lhes disse: “Parabéns, vocês conseguiram.”

“Nosso sonha tinha se realizado.” A polícia lhes deu documentos de viagem e os enviou a um albergue de refugiados onde deviam se registrar. Eles também receberam bolsas para a universidade. “Nada nos faltava. Eu poderia ter vivido tranquilamente no oeste do país”, diz Rudolph. Mas o muro continuaria marcando sua vida por muito tempo. Ele conheceu dois italianos e, juntos, construíram um túnel de cerca de 135 metros de comprimento que ia da zona oeste até o porão de uma casa na Schönholzer Strasse 7, junto ao muro e já na parte oriental de Berlim. Vinte e nove pessoas conseguiram escapar em dois dias, rastejando pelo túnel durante meia hora, até chegar a uma escada no lado ocidental.

Hoje, uma placa pendurada na porta daquela casa recorda “os homens corajosos que escolheram este perigoso caminho”. Ali também se lê que nesta parte da Bernauer Strasse foram construídos 12 túneis, mas só três tiveram sucesso por causa das delações contínuas: pelo menos 140 pessoas morreram entre 1961 e 1989 tentando cruzar o muro por motivos relacionados com o sistema de fronteiras da RDA, segundo dados oficiais do Memorial do Muro de Berlim. A hospitalidade do portal, totalmente reabilitado, com um carrinho para crianças e flores pintadas no teto em tons pastel, é mais um entre tantos sinais da mudança radical que esta cidade e este país sofreram em apenas 30 anos.

“Escapar não era uma decisão fácil. Você tinha que deixar para trás sua casa, sua família, seu trabalho, tudo. Mas não podíamos pensar que passaríamos o resto da vida nesse regime autoritário.” Rudolph tinha sede de mundo – e o percorreu a bordo de um furgão. China, Mongólia, África... Viveu na Nigéria alguns anos e voltou para Berlim. Quando o muro caiu, correu para ver a família. Sua casa no oeste da cidade é cheia de máscaras e recordações de viagens por um mundo que ele nunca quis perder. “Em toda a minha vida, jamais pensei que o muro fosse cair”, diz agora.

Eveline, sua mulher, sobe até o quinto andar, onde moram, carregando as compras. Foi a primeira refugiada do túnel que ele ajudou a construir – e ali se conheceram. Ao lado da porta do banheiro da casa, está pendurada uma placa esmaltada com um número impresso em preto: o sete. A mesma placa que ainda hoje falta na Schönholzer Strasse.

Armado na fronteira

A revisão, a reconstrução do que foram esses anos, talvez seja particularmente difícil para aqueles que acabaram ficando do outro lado. "Éramos nós que defendíamos a ditadura pela força", apresenta-se Joachim Glauer, em sua casa em uma cidade perto de Berlim. Glauer tinha que defender o Muro com uma arma na mão, na temida fronteira entre o leste e o oeste. Primeiro, ele foi enviado para treinar na fronteira com a Tchecoslováquia. Depois, para Blankenstein, na Turíngia, na fronteira sul da RDA. A instrução era a de “impedir por todos os meios que alguém cruzasse para o oeste. Aqueles que queriam atravessar eram inimigos da RDA, nos diziam. Aqueles que tinham uma ideia diferente do Estado eram inimigos”. Ele havia tido problemas no ombro e pensou que se livraria do recrutamento, mas não foi assim. “Era uma obrigação. Eu não tinha nenhum interesse, mas tinha medo de recusar. Poderia ficar sem casa ou outras represálias. Ali passei um ano fazendo turnos de oito e doze horas, com uma metralhadora e 60 balas”.

“A pressão era enorme na fronteira. Lá ninguém queria atirar. Se alguém se aproximasse, era preciso ordenar que parassem e, se não o faziam, disparar para o ar. Se ainda assim não parassem, você tinha que atirar nas pernas. Eu tinha muito medo, sabia que era gente que não tinha feito nada.” No treinamento, Glauer se preocupou em errar repetidamente, para que não fosse acusado de má pontaria quando tivesse que atirar em um civil. Glauer tira as fotos daquela fronteira que guarda como ouro num pano. Veem-se o campo, o muro e uma torre de vigilância. Conta que dois caras conseguiram atravessá-lo lançando um furgão carregado de cimento contra uma das portas do Muro. Cinco anos atrás, em um evento memorável, Glauer os encontrou.

O relacionamento de Glauer com o regime não era particularmente conflituoso naqueles anos. Era um sujeito austero, que não se importava com o fato de não haver variedade no supermercado ou não ter um bom carro. “As condições materiais eram boas. Para mim, o grande problema era não poder viajar nem ler o que eu quisesse. Agora não viajo muito, mas sei que posso fazer isso se quiser. Essa é a grande diferença. E sei que posso expressar minha opinião como quiser. ”

Glauer estava “convencido de que a ideia de sociedade socialista era boa, que valia a pena. O problema é que a implementação, a execução, foi outra coisa” “A grande questão era a impossibilidade de decidir por si mesmo como você quer viver sua vida. Essa era a grande questão”. Ele nunca quis fugir. “Não queria ir embora. Tinha minha família e não queria parar de vê-los. O preço a ser pago era muito alto.”

Como para os outros alemães orientais, o grande ponto de inflexão não foi a queda do Muro, mas as manifestações prévias. "Foi aí que percebi que não havia mais medo do Estado". Nesse clima efervescente, Glauer foi com sua mulher em outubro de 1989 ao Volksbühne, o maravilhoso teatro berlinense do leste. Quando o espetáculo terminou, recebeu um manifesto pedindo liberdade de expressão para os artistas. “Reproduzimos o manifesto e eu o pendurei no meu local de trabalho. Sentimos que a democracia estava chegando.”

Na madrugada em que caiu o Muro, Glauer pegou seu Trabant, o agora lendário carro gorducho, e foi ver como fazer história. Mas logo se deu conta de que nem tudo seria alegria. Um parente havia comprado um rádio no oeste da Alemanha e todos faziam festa com o sofisticado aparelho. "Não sei por que vocês estão felizes, não percebem que logo vão fechar sua fábrica de rádios", disse a eles. A escola onde Glauer trabalhava com computação também fechou. "Depois da grande euforia, veio o medo de perder o emprego."

Muitos dos que agora têm 60 anos e saíram às ruas para se manifestarem pela liberdade sentiram que haviam perdido muitos anos e acreditavam que uma vida nova e muito melhor estava começando. Mas era comum eles se depararem com empregos mal remunerados, aposentadorias que não se equiparavam às do oeste e, acima de tudo, a falta de reconhecimento de suas vidas profissionais. Eles se viram diante de uma desindustrialização brutal de estruturas econômicas obsoletas, incapazes de competir no oeste do país e em um mundo global no qual o bloco do Leste Europeu deixava de existir como ator econômico e comercial. O lema era privatizar o mais rápido possível. Os empresários da Alemanha Ocidental compraram e compraram, e ainda hoje não existe uma única empresa do leste no Dax, o equivalente alemão ao Ibex. O leste continua sendo em grande medida a fábrica do país, onde se produz, mas não é o local onde as decisões são tomadas.

As elites profissionais e econômicas da RFA desembarcaram do outro lado e ocuparam as melhores posições. Chegaram entre 30.000 e 40.000 pessoas e começaram a administrar universidades, teatros, hospitais, empresas, tudo. A falta de representação dos cidadãos do leste nas instituições estaduais persiste e mesmo no Governo federal só há uma ministra dessa parte do país, sem contar, é claro, a chanceler Angela Merkel, que cresceu perto da fronteira com a Polônia.

É também por isso que Glauer diz entender perfeitamente o sentimento de frustração que se respira no leste da Alemanha 30 anos depois. “As pessoas perderam a esperança. Passaram muitos anos no desemprego. Tem sido muito difícil para muitas pessoas cuidarem de tudo em sua vida e que não seja o Estado que se encarregue de tudo. O que não deve ser esquecido é que foi uma mudança radical. De repente, era um mundo novo. Tudo o que tinha sido normal para mim, desapareceu. Não entendia nada.” Para Glauer, está claro que "há um ressurgimento do sentimento do leste, disso não há dúvida".

Ele compartilha muitas das teses que a extrema direita propaga. Como a de que a democracia alemã é tomada por uma correção política que impõe a autocensura na imprensa. "Nós da RDA detectamos discursos vazios com muito mais facilidade, porque temos muitos anos de treinamento. Temos um radar especial." Agora ele não lê mais a imprensa, apenas blogs.

Um estudo publicado no âmbito do 30º aniversário, do Instituto Policy Matters para o Die Zeit, mostra a frustração de 80% dos entrevistados, para os quais o oeste do país não reconheceu suficientemente seus esforços na reunificação. E reflete uma insatisfação alarmante com as instituições estatais. No total, 58% dos entrevistados disseram que não se sentem mais bem protegidos da arbitrariedade estatal do que nos dias da RDA e 41% acham que não podem se expressar com mais liberdade do que antes de 1989.

Internet e terapeutas

Com pessoas como Rudolph e Glauer, história viva da Europa, pode-se atravessar as ruas de uma Berlim sem fronteiras em que turistas insistem em perguntar ‘mas aqui é leste ou oeste?’ Na rua, apenas os monumentos e a cerâmica que serpenteia pelo piso de Berlim marcando a rota do Muro nos lembram a barreira implacável que ceifou vidas e dividiu famílias. Até aqui, a paisagem física. A mental, a coletiva, é outra história.

Nas cabeças de muitos alemães orientais, montanhas de recordações resistem a ser apagadas e, 30 anos após a queda do Muro, ganham uma nova vida na boca dos jovens que cresceram com o estigma dos perdedores e que agora decidem fazer as pazes com seu passado. São mais assertivos do que seus pais, que estavam ocupados demais em seguir em frente e reconstruir suas vidas no sistema capitalista. Muitos jovens no leste da Alemanha reivindicam agora sua nova identidade como herdeiros de uma reunificação tremendamente bem-sucedida, mas que também produziu inúmeras cicatrizes mentais.

Como Sandy Bruschies, que devora um brownie em um café na área mais comercial do que era Berlim Oriental. Essa simpática mulher de 38 anos mantém a contabilidade em uma plataforma de livestream berlinense e faz parte dos jovens do leste da Alemanha que agora sentem uma certa libertação ao falar sobre seu passado, sem complexos, sem culpa e com menos dificuldades materiais do que padeceram seus pais.

Chegar aqui, conta Bruschies, custou-lhe grandes conflitos familiares. Queria saber por que sua família fugiu da RDA e explicar como isso foi traumático para ela. Queria falar sobre isso que durante décadas não se falou em sua casa e agora aparece nos jornais, nos podcasts ou em grupos do Facebook, onde a terceira geração da RDA se reúne em fóruns para compartilhar o passado. “Este é o momento que estive esperando durante toda minha vida adulta, poder falar de meus anos na RDA sem que ninguém risse nem me insultasse. Às vezes, tenho a sensação de que vivi duas vidas diferentes. A da RDA e a do oeste. Duas, totalmente diferentes.”

Em sua família, Bruschies conseguiu romper um silêncio que manteve seus lábios apertados por décadas. "De repente, começamos a conversar sobre o que perdemos, sobre o nosso passado, choramos juntos, todas as lágrimas contidas desde que o Muro caiu."

Ela cresceu em uma fazenda na Saxônia-Anhalt, um Estado no leste da Alemanha, onde sua família criava vacas, porcos e galinhas. Era uma família tradicional, sujeita como as demais à vigilância e à falta de liberdade do regime da RDA. “Sabíamos que escutavam nosso telefone, liam as cartas. Era algo que se sabia, mas que não se dizia. Meus pais tinham 27 e 29 anos e queriam ver algo diferente.”

Em 4 de novembro de 1989, cinco dias antes de que o Muro ficasse para a história, um amigo da família Bruschie os buscou em um Trabi. “Deveríamos ir ao aniversário do meu avô e acabamos na República Tcheca. Lembro-me das filas de carros na fronteira.” De lá, viajaram para a Baviera, então Alemanha Ocidental. “Ninguém nos explicou que íamos ficar lá. Eu tinha medo de não voltar a ver meus avós, de não recuperar meus brinquedos. Fiquei doente por semanas.

No primeiro dia de aula já começou a humilhação que Bruschie diz ter sido uma constante na vida de muitos jovens do leste da Alemanha, muitas vezes alvo de chacotas. Eles eram os bobos, os caipiras, os Ossis (orientais). No primeiro dia de aula, a professora a levou à lousa para resolver um problema de matemática que ela não soube fazer. "Obviamente, a professora não gostava das pessoas do Leste."

Seus pais, como os outros de sua geração, tinham seus próprios problemas para resolver. Pela primeira vez em suas vidas sentiam a angústia de não saber se iriam conseguir ter dinheiro até o fim do mês e alimentar as crianças. “Nossos pais nos diziam que não podíamos reclamar, que, por sermos do leste tínhamos que ser especialmente bons e simpáticos. Não podíamos nos dar ao luxo de ser preguiçosos ou estúpidos, para que não justificássemos o clichê. Tive que ouvir tantas barbaridades contra o povo do leste, que vínhamos tirar o trabalho deles ... isso me mudaria e a raiva foi se acumulando. Não me sinto diferente, mas me fizeram sentir-me diferente. Desde o início, eles me colocaram o rótulo de Ossi.” Do Leste.

Quando o Muro caiu, a família não pôde retornar a uma fazenda que não era sua propriedade. Seu pai encontrou trabalho como pedreiro e a mãe em uma estufa. Mas voltavam para o leste em todos os feriados e nas férias. “Meus pais não esperavam que sua vida fosse ser tão difícil no oeste, que sua formação não fosse reconhecida. Meus avós já haviam mudado de sistema uma vez após a Segunda Guerra Mundial, e agora novamente. São muitas mudanças. A digitalização, os refugiados, e as pessoas têm medo de mudanças tão rápidas. Há pessoas que simplesmente não conseguiram. Somos três gerações, mas cada um viveu o mesmo fenômeno de maneira diferente.”

Bruschie aprendeu a reprimir seu sotaque e quando alguém descobria de onde ela vinha, dizia, como se fosse um elogio: "Você é realmente Ossi? Não parece." "Em 30 anos nunca houve aceitação total", afirma. Essa jovem viveu um tempo em Nova York e lá era simplesmente alemã, nem do leste nem do oeste do país, "o que eu sempre desejei". Agora, ela se junta a pessoas que conheceu na Internet e contam suas histórias de adolescência. São sessões catárticas. “Você tem que conversar, tem que abrir as janelas de par em par. É a vez da minha geração. Temos boas condições de vida, temos Internet e terapeutas. É nossa responsabilidade fazer isso agora. Minha geração explodiu. Agora, quando você fala sobre o leste, te escutam. Agora sinto uma enorme paz.”

As palavras e o tom de Bruschie lembram muito o Zonenkinder, o livro com o qual a escritora Jana Hensel desvendou em 2002 a caixa de Pandora na Alemanha. Foi um enorme sucesso porque conta a infância e a juventude da autora na RDA e o sentimento de perda e vazio após a reunificação. “O Muro caiu, a RDA foi fagocitada pelo Oeste e minha infância desapareceu. Às vezes eu me sinto como se meu passado estivesse trancado em um museu”, escreve Hensel. “Éramos os filhos dos perdedores da história, de quem os vencedores zombavam como proletários, pessoas que carregavam uma reputação de conformistas com o totalitarismo e de preguiçosas", diz em seu livro.

As pesquisas demonstram com clareza como essa identidade herdada do leste não desaparece e engorda à margem das conquistas econômicas. Uma pesquisa recente do Instituto Allensbach indicou, por exemplo, que enquanto no oeste da Alemanha 19% dos entrevistados entre 15 e 24 anos consideram seu futuro econômico pouco favorável, no leste do país esse número sobe para 42%.

Os resultados das últimas eleições regionais no leste da Alemanha também são muito reveladores. Ao contrário das teses que defendem que a extrema direita é nutrida pelos idosos, em Brandemburgo, por exemplo, 30% dos votos dos jovens entre 25 e 34 anos foram para o AfD, o partido autodesignado representante dos interesses do leste.

São filhos de pessoas que trabalharam em profissões que não existem mais ou que produziram coisas que após a queda da cortina de ferro não havia mais ninguém a quem vender. Jovens e idosos tiveram que deixar tudo para trás. Ficaram, em termos acadêmicos, "despossuídos culturalmente". Seus nomes se tornaram motivo de escárnio no Oeste, suas roupas, seus penteados. Toda a sua vida saiu de moda da noite para o dia. Nunca foi uma união entre iguais, para começar, porque um deles era um sistema político morto. A verdade é que o povo da Alemanha Ocidental não precisou mudar nada, o do oriental, quase tudo.

“Os cientistas sociais e a imprensa pensaram que a questão do Leste desapareceria, mas não foi assim. As novas gerações voltam a falar disso e fazem uma revisão crítica da reunificação, que não sabemos aonde nos levará”, reflete Stephan Mau, em sua sala na Universidade Humboldt, em Berlim, onde ensina Macrosociologia. Mau acredita que muito dinheiro foi investido em melhorias materiais, mas pouco "na política de mentalidades".

Para Mau, não há dúvida de que o discurso “mudou completamente no último ano ou um ano e meio.” “O leste voltou à agenda política. Não é que o fosso seja maior, é que é mais visível. Durante um longo tempo foi encoberto e a história era que o leste tinha que alcançar o oeste e que estávamos em um período de transição, e que as diferenças acabariam desaparecendo. Mas está cada vez mais claro que o leste do país sempre será diferente. As estruturas sociais são diferentes”, continua Mau, autor de um livro recentemente publicado, Lütten Klein: A Vida na Sociedade de Transformação no Leste da Alemanha. Mau acha que a situação ainda requer tempo, que ele próprio não poderia ter escrito este livro há 15 anos, porque era cedo demais para abordar suas experiências como ex-cidadão da RDA em Rostock, a cidade hanseática do nordeste da Alemanha.

O fator econômico e as ofensas comparativas com o oeste alemão desempenham, segundo esse especialista, um papel fundamental. As pessoas nascidas na RDA tinham muito menos oportunidades de ascensão social, quando na realidade o processo natural teria sido que subissem porque tinham partido de uma situação mais desfavorável. “Em termos relativos, eles perderam e isso gerou uma legião de deslocados e decepcionados. O leste se tornou a classe baixa da reunificação”, diz Mau, que afirma que ainda hoje 60% dos apartamentos em Leipzig estão nas mãos de pessoas do oeste do país. "Foi um processo de mobilidade social para baixo.”

Atleta de elite, dopada

A paz que Bruschie diz respirar agora não chegou nem chegará àqueles que foram vítimas diretas do terror de um regime implacável com quem considerava traidores. É o caso de Ines Geipel, um dos rostos que melhor reflete o horror das vítimas de um regime que mantinha seus cidadãos presos atrás de um muro, mas que queria projetar seu suposto poder no restante do mundo por meio de seus atletas.

Geipel quebrou o recorde mundial no teste de revezamento 4 x 100 metros em 1984 e se tornou o rosto da luta contra o doping em massa que quebrou os corpos das jovens promessas da RDA. Geipel conta que se tornou corredora porque pensou que "se eu corresse muito rápido, poderia ver Roma ou até Paris". "Se você correr rápido ou se pular longas distâncias, poderá ver o mundo", pensou.

O atletismo seria o passaporte que lhe permitiria atravessar o muro de concreto. O que ela nunca imaginou é que viria a partir dos 17 anos acompanhado de um veneno na forma de pílulas que a fariam correr mais do que as outras. “É claro que eu sabia que estava tomando um comprimido, mas havia uma certa cultura do comprimido, estavam por toda parte. Sempre nos disseram que não havia vitaminas e que as pílulas nos ajudariam. Éramos inocentes, mas é claro que você não pode ser ingênuo em uma ditadura.” Em 2005, Geipel pediu que lhe tirassem sua medalha, que apagassem seu nome de um pódio que não merecia.

Geipel diz que foi somente em 2000, durante o julgamento em Berlim, que realmente se deu conta do que havia acontecido, "que o Governo tinha decidido administrar a 15.000 adolescentes hormônios masculinos". “Lembro-me do julgamento naquele verão. Havia mulheres que desmaiavam porque somente naquele momento perceberam por que tiveram câncer.”

Viajava pelo mundo para competir, mas até as viagens eram "um inferno". Tudo rápido. O avião, o hotel, a competição, o pódio e o voo de volta. “Mesmo no ônibus em Roma, a gente via o Coliseu ao passar, mas era como um instante de cartão postal. Você se tornava cada vez mais viciado em ver o mundo, porque na realidade não via nada. E, então, ao chegar ao aeroporto de Schönefeld, sentia como se as luzes se apagassem. Você saía ao mundo e depois tinha de encarar a realidade de novo. Era quase mais difícil saber que havia um mundo lá fora. Eu não era feliz”, afirma, durante uma entrevista na sede da Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, a fundação federal criada pelo Parlamento alemão para o estudo da ditadura comunista.

Geipel se apaixonou por um atleta mexicano, muito bonito e muito diferente dos alemães orientais. Ela queria fugir para Los Angeles com ele, mas a Stasi percebeu. “1984 foi meu próprio ano orwelliano. Quando dizem que a RDA era maravilhosa e calorosa, digo que quando você era seu inimigo poderia ser um sistema simplesmente brutal. Trataram de encontrar um homem parecido com o mexicano e me recrutar para a Stasi.” Anos mais tarde, sofrendo dores fortes, Geipel descobriu que haviam produzido mutilações em seu abdômen durante uma suposta operação de apendicite, o que a impediu de continuar correndo.

A atleta dissidente finalmente conseguiu escapar em meados de 1989, antes da queda do Muro, através da Hungria. Tinha 29 anos. Não disse a ninguém que estava indo embora, nem mesmo a seus pais. Anos depois, nos arquivos da Stasi, viu que era descrita como "politicamente instável".

Seus pais eram comunistas e ela sustenta que foi “doutrinada desde a infância". "Eu procedo do coração da ditadura". Seu pai trabalhou como espião da RDA na RFA por 15 anos, e tinha até oito identidades. Anos mais tarde, nos arquivos, que viu pela primeira vez em 1993, ela soube que seu pai sabia que ela queria fugir. "Em uma família da Stasi, não há relações." Nos arquivos, ela viu como seu pai apontava alvos, como investigou uma família que nos anos 70 escapou de modo espetacular em um balão. “Penso nas pessoas que conseguiram escapar e depois em meu pai, que ia para o oeste para persegui-las e até matá-las. É terrível. "

Conta que em sua casa era frequente haver um silêncio aterrador. Seus avós tinham sido nazistas, mas disso também não se falava. “Nesta geração de crianças do Muro houve muita dor que não foi reconhecida pela sociedade. Se você fosse ao psicólogo, não poderia contar suas dores porque, claro, era um sujeito de Stasi. O leste está traumatizado.”

De Budapeste, ela foi para um acampamento em Münster, onde recebeu o Begrüssungsgeld, os 100 marcos que todos os que cruzavam de lado tinham direito. Não tinha amigos nem família na RFA. Pegou o trem e desceu em Frankfurt. “Quando saí e vi os arranha-céus, fiquei tonta com tanto brilho e viajei para a próxima cidade, Darmstadt. Lá, entrei em um pequeno hotel onde havia uma cama, uma cadeira e uma bacia. Não portava nada. Livros, roupas, nada, mas nunca tinha me sentido tão livre. Então, o Muro caiu. "Haki, meu chefe, turco, me disse: 'Estão acontecendo muitas coisas.' Tínhamos uma pequena TV e aí vimos como o Muro caia. Eu pensei: finalmente.”

Mas, mesmo Geipel, que não concorda com os esforços revisionistas –"a terceira geração conta agora um conto de fadas da RDA, é absurdo"– e que dedica sua vida e seus livros a reconstruir a face mais brutal do regime, acredita que para entender o atual descontentamento e frustração no leste, é preciso olhar também para o oeste.

“Os do oeste não queriam escutar. O AfD diz: venha que escutamos a todos, a quem era da Stasi e os dissidentes, é o novo nós ”. E conclui: "O leste agora compreendeu que tem poder político e o oeste tem que reagir se não quiser que o AfD o faça saltar pelos ares”.

CRÉDITOS:

Texto: Ana Carbajosa

Coordenação: J. A. Aunión

Design e formato: Ruth Benito e Fernando Hernández

Programador Frontend: Belém Pólo

Infografia: Yolanda Clemente

Arquivo fotográfico: Anabel Serrano e Gema García