O cientista que se tornou um general na luta contra o câncer com a imunoterapia

Neste laboratório da Universidade do Texas, centro de ponta da batalha científica contra o câncer, James Allison deu forma a uma nova esperança: a imunoterapia. Hoje se sabe que ela funciona em 20% dos casos. Ele nos recebe para contar como consegue orientar as defesas do corpo contra a doença.

No universo do câncer, a palavra cura não é entendida como em outras doenças. Em determinados casos, o câncer pode ser controlado. Contido. Ter seu avanço detido. É muito raro que um especialista se atreva a usar a palavra cura. No entanto, nas portas do Centro MD Anderson da Universidade do Texas, o lema que recebe o visitante é: “Fazer com que o câncer seja história”.

Lá dentro, o imunologista James P. Allison, de 69 anos, faz as ponderações necessárias. “É uma afirmação atrevida. Essa é a esperança. Talvez nem todo câncer, mas acredito realmente que estamos em vias de curar alguns tipos.” Allison faz esta afirmação com a autoridade de quem desenvolveu com sucesso a imunoterapia, uma nova via para pacientes de alguns tipos de câncer que há apenas uma década não contavam com qualquer outra opção. Até então, havia três formas de combatê-lo: com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A contribuição de Allison, pela qual foi premiado este ano com o Prêmio Fronteiras do Conhecimento BBVA na categoria de biomedicina, foi descobrir uma maneira de orientar as células do sistema imunológico contra o câncer. Ou seja, fazer com que o próprio corpo o reconheça, o ataque e, em alguns casos, faça com que ele desapareça como faria com várias outras doenças.

Seu laboratório se localiza no sudoeste de Houston, em um dos edifícios do MD Anderson, um gigantesco complexo onde trabalham cerca de 20.000 pessoas. Enquanto passeia entre tubos de ensaio durante uma manhã recente, cantarola uma música de Muddy Waters que costuma tocar com The Checkpoints, uma banda de médicos que se tornou famosa no ambiente universitário do Texas. Na realidade, sem o avental branco não é tão difícil imaginá-lo tocando gaita em uma boate de Austin. Ele insiste em se autodefinir como “um cientista básico”. Como alguém que em geral não atende pacientes, mas estuda “mecanismos sem se preocupar com o que acontece”.

Allison não buscava a descoberta que mudou sua vida. Seu interesse era o sistema imunológico desde que um professor da Universidade do Texas semeou nele o fascínio por esta área nos anos setenta. “Não tinha a intenção de descobrir nada sobre o câncer, queria saber como funcionam as células T. São como soldados: matam as coisas por conta própria. Mas precisam matar as coisas certas, não? Estão no corpo todo e nos protegem, procuram infecções e tentam eliminá-las sem causar dano. É um sistema incrível. Temos cerca de 50 milhões de células T diferentes. Cada tipo conta com um interruptor de ativação diferente. E vão mudando.”

Nos anos noventa, já como catedrático de Imunologia em Berkeley, Allison e sua equipe investigavam como manipular essas células para se tornarem um tipo de marechal de guerra para esses soltados contra as infecções. Tentava ser capaz de dar ordens a essas células T, saber como veem uma doença e como decidem atacá-la ou não. Primeiro descobriram que têm dois interruptores que devem ser ativados para que comecem a funcionar contra o mal. “Meu laboratório descobriu que havia uma molécula chamada CD28 que era o receptor desses sinais e que era necessária para a célula T se ativar totalmente”. Mas, por alguma razão, não atacava o câncer. Faltava alguma coisa. Descobriram que havia dois interruptores para ativar a célula, e um para pará-la. Aquela molécula estava bloqueando a ação de defesa contra o tumor. “O que fizemos foi isolar e desativar essa molécula.”

A hipótese se confirmou quando viram que os ratos morriam porque seus linfócitos T não paravam e acabavam atacando o corpo todo. “O objetivo do laboratório não era o câncer, mas trabalhávamos com tumores”, explica Allison. “Tiramos os freios dessas células de forma que puderam reagir. E vimos que os tumores se desfaziam. As células se tornavam permanentemente imunes a novos ataques. Era possível ter o tumor outra vez e não era preciso tratá-lo de novo, simplesmente era rechaçado.” O que acontecia é que não só as defesas do corpo atacavam o tumor, mas também se lembravam, em um mecanismo similar ao das vacinas.

A descoberta se tornou um projeto de medicamento. Um tratamento para eliminar tumores. Em 2001, conseguiram que o órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, autorizasse os testes em fase 1. Nesse estágio sequer se buscam resultados, simplesmente tenta-se demonstrar que a fórmula é segura. “Uma mulher recebeu uma dose. Tinham dito a ela que estava desenganada, que não podiam fazer nada por ela. Aplicaram uma única injeção e cerca de seis meses depois todos os seus tumores tinham desaparecido. Isso foi em 2001. Eu a vi em 2011, quando passou por seu primeiro check-up dos 10 anos. Agora está há 17 livre do câncer sem outros tratamentos, e há milhares de doentes que ultrapassaram os 10 anos. Em 2015, foram acompanhadas 5.000 pessoas que tinham sido tratadas durante 10 anos e 22% dos pacientes estavam vivos depois de uma década da primeira rodada de tratamento, composto por quatro doses. O câncer parou. Não precisaram de mais tratamento.” A maior eficácia se mostra sobretudo em cânceres causados por elementos externos, como o melanoma (queimaduras de sol), pulmão, laringe e bexiga.

Uma mulher com melanoma em fase IV —na qual o tumor se estende para além dos gânglios linfáticos— participa de uma pesquisa experimental, toma uma injeção, o tumor desaparece e ela sobrevive sem câncer até hoje, 17 anos depois. Até então o melanoma com metástase era mortal, sem tratamento possível. A expectativa de vida era de 11 meses a partir do diagnóstico, lembra Allison. Será então que ele conseguiu criar um medicamento que cura o câncer, por mais arriscado que seja usar essa palavra para essa doença? “Às vezes me envolvo em confusões por usá-la. As pessoas garantem que não se pode dizer que estão curadas a menos que não haja sequer uma célula cancerosa em seu corpo. Mas isso não podemos saber.”

Allison então dá a volta na cadeira de seu escritório e aponta uma fotografia. É uma mulher com dois filhos. Chama-se Sharon Belvin e, como a anteriormente mencionada, foi diagnosticada com melanoma em fase IV. Era 2004 e tinha 22 anos. Submeteu-se à pesquisa do medicamento experimental de Allison e o melanoma desapareceu. Foi a primeira paciente que conheceu em pessoa, em 2006, e continuam em contato. “Todo ano, quando passava pela consulta, tinha medo de que o câncer voltasse, porque seus médicos afirmavam que tinham transformado-o em uma doença crônica. No fim, me disse: ‘Não vou continuar suspeitando o tempo todo. Estou curada, vou viver minha vida’. Foi aconselhada a não ter filhos. Hoje é mãe de dois, que estão na foto. Agora tem 30 anos. Ela é a prova: disse que estava curada, que não ia deixar que o medo condicionasse sua vida”. Para este cientista, dentro dos limites da prudência, se uma pessoa pode viver e desfrutar da vida como se estivesse curada, e nada indica o contrário, está curada.

“É verdade que muitos pacientes que estão vivos depois de cinco anos ainda têm manchas escuras em seus exames”, admite Allison. “Mas não é possível saber se isso é câncer ou o tecido danificado na guerra que o sistema imune trava para se proteger das células cancerosas. Com este remédio aplicado ao melanoma, depois de três anos praticamente ninguém morreu. Se passam três anos, passam dez. E não precisam mais de tratamento.”

A imunoterapia melhora a cura do melanoma e talvez do câncer de bexiga

A patente número 7.229.628 dos Estados Unidos está emoldurada em seu escritório, ao lado de dezenas de prêmios, reconhecimentos e publicações sobre seu trabalho. Está datada de 12 de junho de 2007. James Patrick Allison figura como “inventor”. Em 2011 foi vendido o primeiro medicamento baseado na descoberta, o ipilimumab, cujo nome comercial é Yervoy. Cerca de 100.000 pacientes já foram tratados com esta imunoterapia, e a porcentagem de sucesso se mantém entre 20% e 22% nos cânceres em que funciona.

James Allison nasceu em Alice, uma cidade do sul do Texas, em 1948. Sua mãe morreu de linfoma quando ele tinha 10 anos. Um de seus tios morreu de câncer de pulmão. “Era muito fumante, um caubói”, relembra Allison, imitando a voz do típico vaqueiro do Texas do qual se diz que parece saído de uma propaganda de cigarro. Outro de seus tios morreu de melanoma. Depois, o irmão mais velho de Allison teve câncer de próstata. “Descobriram tarde demais. Durou oito anos com tratamentos muito debilitantes.”

Em agosto ele completa 70 anos. Há um ano foi diagnosticado com câncer de bexiga. Está se tratando com imunoterapia e neste momento não tem a doença ativa. É seu terceiro câncer. O primeiro foi de próstata, diagnosticado em fase muito inicial. “Meu oncologista me disse que, devido ao precedente de meu irmão, não podia correr riscos, então fui operado.” O segundo foi um melanoma no nariz. “Tive sorte de trabalhar aqui. Os colegas de minha esposa me disseram: ‘Você deveria examinar esse sinal no nariz”. Foi tirado. Sim, ele tem sorte de viver e trabalhar no centro número um do câncer do mundo. “Mas não me entenda mal, não quero uma quarta vez!”

O laboratório de James P. Allison no terceiro andar do MD Anderson em Houston na verdade são dois. Metade é de Padmanee Sharma, sua esposa. Ela é oncologista. Juntos desenvolvem aqui novos medicamentos baseados na compreensão dos mecanismos do sistema imunológicos, a partir dos freios e aceleradores. Nesta pesquisa está a esperança de estender a imunoterapia a outros tipos de câncer. “Todos os causados pelo cigarro ou por queimaduras respondem muito bem à imunoterapia. Mas mesmo assim o número continua sendo baixo”, argumenta Allison. “A pergunta é o que acontece com os outros 78%. Pode ser que se deva a diferenças entre os pacientes, mas outra possibilidade é que talvez haja outros controles que definem o comportamento das células T”.

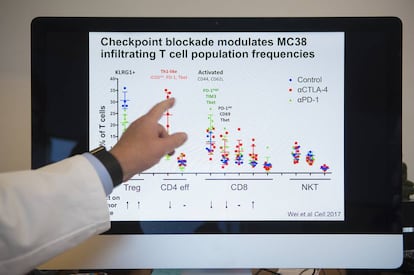

É o que Allison e Sharma procuram agora: mais freios e aceleradores. “Vimos a CTLA-4 em uma observação científica que não tinha nada a ver com o câncer. Esta molécula é um freio das células T. Mas existem outras. Outra se chama PD1, uma molécula que tinha sido descoberta nos anos noventa no Japão, mas não se sabia o que fazia. Em Harvard demonstraram que era outro freio de células T. De fato, a PD1 protege o feto em seus desenvolvimento. O feto tem informação genética da mãe e do pai, e o sistema imunológico deveria considerar que o DNA do pai é estranho. Mas não faz isso. Protege o embrião de ser destruído pelo sistema imune da mãe. Há tumores que de alguma forma cooptaram esse sistema para se proteger. Foram feitos experimentos para usar as duas terapias (inibir os dois freios) ao mesmo tempo contra o melanoma e a resposta é de 60%. Garantimos três anos de informação baseada em dados e se mantém em 60%. Isso é só especulação, mas não há razão para pensar que esses 60% não sobrevivam 10 anos.”

Allison tem consciência de que, ao chegar ao público, há um risco de simplificar esses resultados e criar expectativas perigosas. “Esta é a primeira vez que vemos algo que pode dar 10 anos de vida e basicamente curar. Devido a todos os fracassos do passado, muita gente é cética. Por outro lado, muitas pessoas pensam: ‘Oh, a imunoterapia é a cura para tudo’. Isso também não é razoável. Creio que vamos curar alguns tipos, vamos melhorar a luta contra o melanoma, talvez no de bexiga. Mas outros serão muito difíceis de tratar. O glioblastoma (tumor cerebral bastante agressivo) e o câncer de pâncreas são exceções que não responderam.”

Com todo o ceticismo e as ponderações que se quiser, para Allison a esperança tem nome, rosto e filhos. Aponta de novo para a parede, para a foto de Sharon Belvin. “Minha esposa é oncologista e me conta como luta para manter as pessoas vivas, como é preciso trocar o medicamento várias vezes e como com metástases sempre falham. Alguns pacientes conseguem alguns anos. Mas, agora, parte dos doentes se senta em uma cadeira, tomam o medicamento e vão para casa. Eu estava feliz de ver os números, mas não há nada como conhecer alguém que tem uma família.”

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.