Guia cultural para entender uma sociedade dividida

Livros sobre Trump, o feminismo, as armas, os opiáceos e o Vale do Silício dominaram os quatro anos de mandato do presidente

Para entender a presidência de Donald Trump, basta observar seus produtos culturais. Poucos filmes na última década conseguiram explicar o racismo vivido nas prisões dos Estados Unidos como a série da Netflix Orange is the New Black. Cinco meses antes de Trump vencer, na quarta temporada, um dos personagens mais queridos ― a prisioneira afro-americana Poussey Washington ― morre asfixiada por um guarda branco e racista enquanto ela tenta dizer: “Não consigo respirar”. Foram as palavras pronunciadas por Eric Garner em 2014, e as mesmas pronunciadas por George Floyd há poucos meses, quando a polícia impediu sua última tentativa de tomar fôlego. Para explicar em detalhes a crise nas prisões e o racismo também foram importantes há alguns anos o documentário de Ava DuVernay 13th e o livro de Michelle Alexander The Color of Law (A Cor da Justiça), mas essas três palavras ainda são suficientes para resumir quatro anos da agenda racista que governou a Casa Branca.

Apoie nosso jornalismo. Assine o EL PAÍS clicando aqui

As livrarias e a televisão agora estão inundadas por outro tipo de títulos: os que contam os bastidores do Governo de Donald Trump, os que denunciam com justa raiva o patriarcado que o presidente representa e os que tentam entender a promessa destroçadas das redes sociais desde que o twitter-presidente chegou ao poder. As obsessões editoriais dos últimos quatro anos refletem, em certa medida, as novas feridas que Donald Trump deixou em sua passagem.

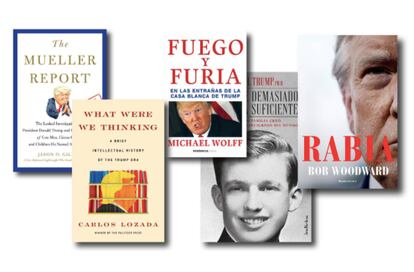

A Trump-literatura

Mais de 1.200 livros foram escritos sobre Trump desde 2016, mais do que o dobro dos vendidos nos últimos quatro anos da presidência de Obama. São tantos que até o crítico literário do The Washington Post, Carlos Lozada, acaba de publicar um livro que analisa 150 destes, chamado What Were We Thinking (No que Estávamos Pensando). “Para algumas pessoas, meu livro servirá como um resumo”, disse o crítico recentemente.

Os best-sellers sobre Trump venderam como se fossem pão quente. No começo de 2018 os moradores de Washington fizeram fila até a meia-noite para comprar Fogo e fúria: Por dentro da Casa Branca de Trump, do jornalista Michael Wolf, cuja principal revelação foi citar o ex-assessor Steve Bannon criticando a reunião da campanha de Trump com delegados russos. A investigação judicial sobre a possível interferência da Rússia foi responsável pelo famoso Relatório Mueller, que três editoras (Skyhorse, Scribner e Melville House) decidiram publicar em tempo recorde como se fosse o último livro de Harry Potter. Depois vieram Medo: Trump na Casa Branca (vendeu 1,1 milhão de cópias em uma semana) e, mais recentemente, Raiva (vendeu 600.000 no mesmo período), do jornalista Bob Woodward, que revelaram o que não era difícil de se adivinhar: que muitos dos assessores de Trump veem seu chefe como um idiota perigoso; que alguns lhe escondem informação, e que o próprio presidente escondeu informação em fevereiro sobre a gravidade do coronavírus.

Vários ex-assessores da Casa Branca, aproveitando o boom, pularam direto de seus cargos oficiais para assinar um contrato editorial. O ex-assessor de segurança nacional John Bolton; o ex-diretor de comunicações Anthony Scaramucci; e o ex-advogado e ex-amigo do presidente Michael Cohen publicaram livros. Mas nenhum vendeu tanto como o novo Too Much and Never Enough (Demais e Nunca o Suficiente) da sobrinha do chefe de Estado, Mary Trump, cujo subtítulo vai ao âmago da questão: “Como minha família criou o homem mais perigoso do mundo”. O livro vendeu quase um milhão de cópias em seu primeiro dia, um recorde histórico para a editora Simon & Schuster.

A teleguerra contra o patriarcado

“Quando você é uma estrela, [as mulheres] deixam que você faça qualquer coisa”, disse em 2005 o presidente dos Estados Unidos, uma citação revelada pelo The Washington Post durante a campanha presidencial de quatro anos atrás. A frase precedeu a que é vista como a maior manifestação da história do país em um dia – a marcha das mulheres em 21 de janeiro de 2017 – mas também a produção de novos documentários que apresentaram outros famosos dos Estados Unidos que, pelo visto, pensam igual ao presidente.

Foi lançada a famosa série da Netflix Jeffrey Epstein: Poder e Perversão, sobre o milionário empresário ― amigo de Trump, de Bill Clinton, do príncipe Andrew da Inglaterra ― que abusou de dezenas de menores de idade com o silêncio (e cumplicidade) dos homens mais poderosos. “Epstein não agiu sozinho”, nos esclarece uma de suas vítimas. Também outras estrelas da música, como mostrou a HBO com sua série Leaving Neverland, sobre o abuso contra crianças cometida por Michael Jackson; Sobreviver a R. Kelly sobre o abuso cometido contra jovens mulheres pela celebridade do rap; e On the Record da HBO Max, sobre os abusos cometidos por um poderoso produtor de hip-hop chamado Russell Simmons. Mais esperado foi o documentário Untouchable da Hulu, sobre o polêmico produtor de cinema Harvey Weinstein, e o best-seller She Said (Ela Disse) das jornalistas do The New York Times que revelaram o escândalo que deu início ao movimento #MeToo.

Como reação, chegou às livrarias uma defesa da fúria das mulheres. Dois bons exemplos são Rage Becomes Her (Todas somos Raiva) da ativista Soraya Chemaly, que expôs todas as estatísticas possíveis com que as mulheres americanas podem justificar sua ira (menores salários, menos trabalhos, pior atendimento médico, assédio sexual, violência doméstica). E Good and Mad: The Revolutionary Power of Women’s Anger (Boas e Enfurecidas: O Revolucionário Poder da Ira das Mulheres) da jornalista Rebecca Traister, que coloca um argumento parecido ao de Chemaly a favor da raiva, mas com um dilema adicional ao movimento: em 2016, a maioria das mulheres brancas votou por Donald Trump. Mulheres de todas as raças e classes nos EUA protestaram contra o pior do patriarcado durante quatro anos, mas um grupo delas lhe permitiu chegar ao poder. “Algumas mulheres receberam as vantagens da supremacia branca”, escreve Traister, nesse livro que questiona as divisões profundas em um dos movimentos sociais mais importantes dos últimos quatro anos.

O decepcionante Vale do Silício

Se a eleição de Obama e a primavera árabe trouxeram a ilusão há uma década de que as redes sociais tinham a capacidade de transformar positivamente as democracias, quatro anos com o presidente mais famoso do Twitter a destruíram. Duas semanas antes da vitória de Trump, a série inglesa Black Mirror lançou sua terceira temporada com um primeiro capítulo que prognosticava o pesadelo em que pode se transformar um aplicativo como o Facebook: a atriz principal acaba na cadeia após perder sua popularidade digital.

Os criadores do Facebook e do Twitter ― Mark Zuckerberg e Jack Dorsey ― precisaram prestar contas ao Congresso nesses anos, mas também o fez todo o Vale do Silício em filmes e livros. O excelente livro A Guerra pela Uber do jornalista do The New York Times Mike Isaac traça um perfil da empresa e seu cofundador, Travis Kalanick, onde predominou uma cultura em que o assédio sexual, a exploração do trabalho, gastos desmesurados e até a espionagem são transgressões recorrentes. O documentário da HBO The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley é parecido, revelando como milionários de Wall Street se deixaram enganar pela promessa do Vale do Silício, Elizabeth Holmes, uma mulher que dizia ter a tecnologia para fazer testes de sangue mais rápido do que os laboratórios (spoiler: não tinha).

Depois vêm os desertores. Documentários como O Dilema das Redes, lançado recentemente pela Netflix, entrevista muitos dos ex-funcionários do Facebook, Google e Twitter que criticam como o mundo do Vale do Silício se enriquece com a atenção e os dados pessoais dos usuários. Mas talvez o livro (quase manifesto) da artista Jenny Odell seja mais interessante. Ela trabalhou brevemente no Facebook e ensinou arte digital em Stanford, e escreveu How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy (Como não Fazer Nada: Resistir à Economia da Atenção). A vida, escreve ela, é “mais do que um instrumento e, portanto, algo que não pode ser otimizado”. Um lembrete necessário para os que passaram, durante a pandemia e a campanha presidencial virtual, mais de seis horas nadando entre os logaritmos do Vale do Silício.

As armas e as drogas

Há dramas que são tão velhos como Trump e não importa quantos filmes e ensaios sejam publicados, o roteiro não muda. Não mudou nesses quatro anos da trágica história dos massacres cometidos como consequência do frouxo controle de armas. O The Washington Post começou a atualizar frequentemente uma base de dados que reúne o número de pessoas assassinadas nesses massacres desde 1966: mais de 1.200 mortos, milhares de feridos, nos últimos quatro anos. Um homem assassinou 60 pessoas durante um show em Las Vegas em outubro de 2017; em fevereiro de 2018, um estudante assassinou 17 de seus colegas em uma escola de Parkland, Flórida. O massacre na Flórida desencadeou um movimento social pelo controle de armas e inspirou a produção de pelo menos sete documentários. Mas nenhum mexeu com os espectadores como o vídeo viral do discurso de Emma Gonzalez, uma das adolescentes sobreviventes. “Não entendemos porque é mais difícil fazer planos com amigos nos finais de semana do que comprar uma arma”, disse. “Aos que dizem que leis mais rígidas não reduzem a violência, lhes dizemos: merda”.

A outra tragédia interminável é a derrotada ‘guerra contra as drogas’, que nenhuma série depois de The Wire, de 2002, pôde retratar melhor. Nesses quatro anos não houve um Trainspotting e Réquiem para um Sonho, mas o documentário Heroin(e) é talvez o que melhor explica a dolorosa crise dos opiáceos e da heroína que atinge atualmente milhares de pessoas. Indicado ao Oscar em 2018, o documentário acompanha os socorristas que tentam salvar as vidas de viciados em Huntington, West Virginia, “a capital da overdose na América”. “Vejo esse como o problema que tem o potencial de levar o país à bancarrota”, diz uma das trabalhadoras. A investigação publicada em 2018 pelo jornalista Barry Meier, Pain Killer (Analgésico), é o outro lado da moeda: a história de como foi uma família de milionários na indústria farmacêutica, os Sacklers, a promover desde o final dos anos noventa essa crise com seu perigoso opioide OxyContin. “Em 2016, o número de mortes por overdose com remédios prescritos quadruplicou desde 1999”, escreve o autor. “O OxyContin não foi um remédio maravilhoso, e sim a porta de entrada ao desastre de saúde pública mais devastador do século XXI.”