Annie Leibovitz, muito além do papel couché

Exposição virtual revela a face mais íntima da célebre fotógrafa através de suas paisagens e naturezas-mortas, algumas realizadas durante a atual quarentena

A escritora Susan Sontag estranhava que Annie Leibovitz (Waterbury, Connecticut, 1949), sua companheira sentimental durante muitos anos, não fizesse mais registros dos seus momentos cotidianos. Assim recordava a célebre fotógrafa, anos mais tarde, no prólogo de Photographer’s Life (Ramdon House), seu livro mais intimista: “Susan protestava dizendo que não tirava fotos suficientes. Ela costumava dizer que outros fotógrafos que ela conhecia faziam fotos continuamente”. A própria Leibovitz reconheceria sua carência. Fotografar outra coisa que não fossem celebridades era algo excepcional para essa artista, já tão famosa quanto muitos dos que posavam para sua câmera.

Assim, estas fotografias sem gente, que olham tanto para o passado como para o presente, e que serão exibidas pela galeria Hauser & Wirth sob título Still Life (natureza-morta), apresentam-se como exercícios dentro de uma guinada artística e pessoal, num caminho trilhado há alguns anos pela fotógrafa, herdeira da tradição dos grandes retratistas. A exposição, que acontece na Internet a partir da próxima segunda-feira, dia 8, faz referência à importância que um determinado lugar pode adquirir em nossas vidas. Inclui Upstate (“interior do Estado”, 2020), uma impressão composta por um quadriculado formado por nove imagens tomadas pela artista durante a quarentena (os lucros da sua venda serão destinados ao Fundo de Reação Solidária para a covid-19). “Comecei finalmente a tirar fotos aqui: nossa estrada durante a noite. As peças de um quebra-cabeça da Lady of Shalott do [pintor inglês John William] Waterhouse que minha filha estava montando. O peixe abandonado pela garça quando interrompemos seu almoço. Estas novas imagens são fotos? Não sei. São mais uma resposta a este momento”, escreve a artista norte-americana.

As demais imagens pertencem a um projeto pessoal, Pilgrimage ("peregrinação"), iniciado em 2009, para o qual Leibovitz se deslocou sozinha a lugares escolhidos simplesmente pelo significado que seus habitantes tiveram na vida dela. Eram lugares que podia explorar fora de sua agitada agenda, de maneira que, diferentemente dos famosos que vinha retratando, cuidadosamente iluminados e envoltos em elaboradas e perfeitas cenografias — normalmente como encomendas editoriais ou publicitárias —, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Georgia O'Keefe, Charles Darwin e John Muir retornavam do passado para, silenciosamente e de forma indireta, passar a integrar o corpus artístico de Leibovitz através das paisagens, residências e objetos que deram sentido às suas vidas.

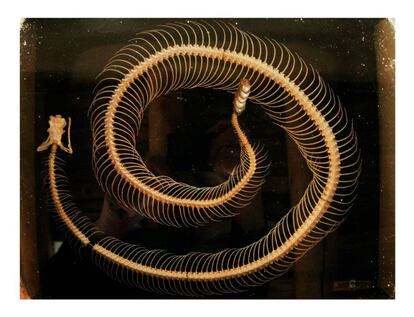

Entre as imagens se destaca a do esqueleto de uma cascavel que Georgia O’Keeffe matou durante um de seus passeios diários pelos arredores de sua casa de tijolo à vista em Abiquiu, no Novo México. Passaria a decorar sua sala de estar dentro de uma espécie de vitrine que servia de mesa. Também chama a atenção uma imagem, tão sóbria quanto dramática, da pequena colina vermelha que O’Keefe pintava diariamente em Ghost Ranch. “Ao entrar no seu ateliê comecei a chorar”, recordava a fotógrafa no The Guardian. “Havia algo na sua forma de vida que me impactou. Sua frugalidade — todos os lençóis estavam puídos — é um lembrete de que não precisamos de muito […]. Ela era autêntica.” Às vezes, as imagens apontam para a abstração, como aquela que mostra a mesa de trabalho vazia de Virginia Woolf, na Monk’s House (sua casa de campo em Rodmell, Inglaterra), a mesma que Leonard Woolf recordava em suas memórias como sempre coberta de manuscritos, tinteiros, piteiras e fósforos usados. A artista aproxima inusualmente sua câmera dos objetos em busca dos detalhes que imortalizem uma das pombas dissecadas por Charles Darwin para elaborar suas teorias sobre a seleção natural, na sua casa em Kent, e para captar as delicadas texturas do herbário que uma jovem Emily Dickinson criou quando era apenas uma colegial em Anherst, Massachusetts.

Apesar de seu costume de trabalhar com película, a autora disparava naquela ocasião uma câmera digital. Em seu conjunto, as imagens revelam uma produção mais pessoal e intimista, uma renovação, de certo modo catártica, que começou a se forjar com a morte de Sontag, em 2004, e depois do divulgadíssimo episódio da sua ruína econômica. “Tive que aprender a fotografar objetos”, contou a artista em uma entrevista durante uma exposição sua no Museu Smithsonian de Arte Americana, em 2011. “Este trabalho imediatamente me retroalimenta a voltar ao retrato. Dar as costas a tudo aquilo que você andou fazendo e tomar outro caminho acaba sendo um exercício importante. O melhor trabalho é aquele que você não sabe que está fazendo enquanto faz. Gosto dessa sensação e estou começando a confiar nela”, dizia a artista, depois de uma intensa trajetória de quatro décadas.

Sua bem-sucedida carreira profissional ganhou impulso com a revista Rolling Stone, uma verdadeira tela em branco para suas criações, a voz mais radical da América no começo da década de setenta. Lá, aos 21 anos, aprendeu a não pressupor nada a respeito de uma pessoa ou de uma história, e que “o que não parecia ser nada poderia ser alguma coisa”. Seu primeiro acerto chegou com uma capa dedicada a John Lennon — dez anos mais tarde, o músico voltaria a posar para ela, naquela que talvez seja a fotografia mais célebre da autora, que mostra o ex-beatle nu e vulnerável, encolhido em posição fetal junto a uma Yoko Ono vestida, quatro horas antes de ele ser assassinado. Conseguir sobreviver a uma turnê com os Rolling Stones estando sempre à altura das circunstâncias faria de Leibovitz a fotógrafa número um do rock and roll.Se a Rolling Stone era considerada a bíblia de estilo dos anos setenta, a Vanity Fair foi a dos oitenta. Leibovitz chegou por lá em 1983 disposta a dar uma nova dimensão aos retratos de famosos naquelas páginas acetinadas e glamourosas, e foi recebida como uma sucessora de Edward Steichen.

Se os imaculados fundos brancos se tornaram uma característica distintiva dos retratos em preto e branco aparentemente simples, mas profundamente psicológicos, de Richard Avedon, a perfeccionista Leibovitz optou por tomar uma direção diametralmente oposta, através do uso de uma cor, com frequência saturada na pós-produção, e insistindo na relevância da cenografia. Por isso, assim como no caso de Cecil Beaton, sua arte não se centra em flagrar aquele momento de revelação que concentra a essência do indivíduo; a ênfase, em vez disso, está no cenário e as traquitanas que cercam o seu satisfeito protagonista. O nu de Demi Moore grávida, Bette Miller coberta de rosas, Whoopi Goldberg inundada em uma banheira com leite, Gorbachov como protagonista de uma campanha da Louis Vuitton e o retrato da Rainha Elizabeth II da Inglaterra — a quem, segundo se diz, a fotógrafa teria pedido que tirasse a coroa — são parte de uma longa lista de retratos que contribuíram para definir a cultura popular nos últimos anos.

Assim, houve um tempo para que você não era ninguém se não tivesse posado para Annie Leibovitz, e foi talvez seu afã pelo perfeccionismo que a permitiu não sucumbir ao seu sucesso comercial. Instalada no panteão dos grandes fotógrafos, a artista não hesita em destacar como seu favorito um dos retratos que fez da sua mãe. “Porque não há barreiras”, explica. Suas colocações cada vez mais intimistas confirmam novamente sua necessidade de pular o muro: “Não tenho duas vidas”, escrevia a fotógrafa, “só tenho esta, e as imagens pessoais e os trabalhos por encomenda são parte dela”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.