Hong Kong, Sudão, Porto Rico: a chave do sucesso da não violência

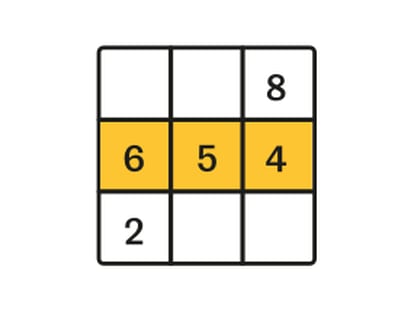

Três casos de sucesso recentes evidenciam a eficácia de mobilizar pelo menos 3,5% da população

Hong Kong, Sudão e Porto Rico não sabem, mas têm uma porcentagem em comum, 3,5%. De realidades geográficas e sociopolíticas muito diferentes, os três territórios conquistaram nos últimos meses vitórias (parciais, como quase toda vitória) através de campanhas de resistência majoritariamente não violentas: a retirada na quarta-feira em Hong Kong do polêmico projeto de lei de extradição que deu origem em junho à onda de protestos, o fim de três décadas de ditadura de Omar Al Bashir no Sudão (na quinta-feira foi anunciada a composição do Governo de transição), e a renúncia do governador Ricardo Rosselló em Porto Rico, pelo vazamento de um chat com comentários sexistas e homofóbicos, e chacotas às vítimas do furacão María.

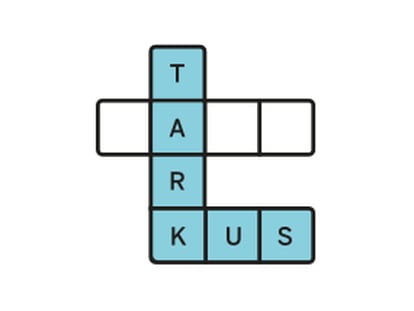

O 3,5% é uma espécie de barreira do sucesso, como já demonstraram em 2011 as pesquisadoras Erica Chenoweth e Maria J. Stephan em seu livro Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (Porque a resistência civil funciona: a lógica estratégica do conflito não violento). Quando pelo menos essa porcentagem da população participa de forma ativa e sem usar as armas em uma grande campanha política como uma tentativa de mudança de regime é bem-sucedida. Foi assim, por exemplo, na denominada O Poder das Pessoas, contra o ditador filipino Ferdinand Marcos; na Revolução Cantada que trouxe a independência à Estônia, Letônia e Lituânia; e o simbólico movimento afro-americano pelos direitos civis nos Estados Unidos. Também à época as manifestações maciças foram a expressão mais patente do mal-estar, assim como foram fundamentais outras formas de ação menos televisionadas, como greves e atos simbólicos de desobediência.

"Não é só uma questão de números. Também de estratégia, determinando como atrair as pessoas ao movimento – inovando taticamente além das manifestações – e os pontos de pressão, e mantendo-se resiliente frente à repressão”, frisa Stephan por telefone de Washington, onde dirige o Programa de ação não violenta do Instituto da Paz dos Estados Unidos.

Em sua pesquisa, Chenoweth e Stephan revisaram 323 experiências violentas e não violentas, principalmente tentativas de derrubar Governos, entre 1900 e 2006. O fizeram assumindo que a eficácia das armas aguentaria bem o filtro histórico e tentando separar o joio do trigo de maneira tão rígida que excluíram até mesmo um exemplo canônico – a independência da Índia sob a liderança de Mahatma Gandhi – por considerar que a fraqueza militar da metrópole, o Reino Unido, também foi um fator decisivo. A conclusão as surpreendeu: as campanhas não violentas tiveram o dobro de sucesso do que as violentas.

Como em um ensō japonês, o círculo zen pintado com um só traço, a simplicidade da regra do 3,5% é somente aparente. “Quando algo estoura, as pessoas acham que por trás só há irritação, mas também existem correntes que foram se organizando antes de maneira menos visível”, diz outra importante especialista em não violência, Jamila Raqib, herdeira do pensamento do norte-americana Gene Sharp, o papa do assunto falecido no ano passado e cujo Da Ditadura à Democracia inspirou dissidentes em diversas latitudes e décadas.

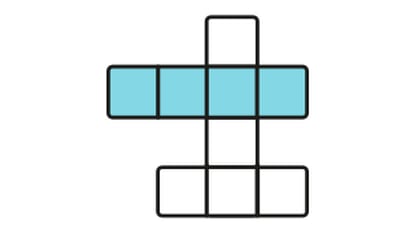

Mas o que faz com que alguns movimentos pacíficos triunfem e outros fracassem? Por que, no mundo árabe, as mesmas concentrações nas ruas majoritariamente pacíficas conseguiram derrubar Ben Ali na Tunísia, Mubarak no Egito e, em abril, Buteflika na Argélia, enquanto a Síria afundou em uma guerra civil? Além dos fatores como o interesse – e desinteresse – das grandes potências pelo lugar e a eficácia da repressão, Stephan cita um fundamental: “O compromisso estratégico da liderança com a disciplina da não violência”. Ou seja, a aposta – durante um tempo que pode ser prolongado e no qual podem existir graves riscos – por formas de protesto que causem pressão (manifestações, protestos sentados, greves, boicotes, ocupações, insubmissão fiscal, etc.) sem machucar outras pessoas e que também permitam assumir diferentes níveis de risco. “Por idade e capacidades físicas, nem todos os participantes podem se expor aos mesmos”, acrescenta Stephan.

O protesto de Hong Kong é fundamentalmente pacífico, mas recentemente foi manchado por episódios de violência, o que gera um dilema moral e um problema estratégico. “Mesmo quando é limitada e em autodefesa, a violência é contraproducente, porque afasta idosos, crianças, mulheres... Se transforma novamente em homens jovens fisicamente aptos carregando o processo”, diz Raqib, diretora executiva na Instituição Albert Einstein.

Maciej Bartkowski, diretor de Educação e Pesquisa no Centro internacional sobre o conflito não violento, ilustra com o caso sírio: “Os cinco primeiros meses de luta não violenta, de março a agosto de 2011, enfraqueceram o regime significativamente como nenhuma ação violenta posterior o fez. Foi o que quase levou à queda do regime de Bashar al-Assad, cujo Exército sofreu mais de 50.000 deserções. A guinada à violência foi letal à oposição, porque assustou os grupos minoritários que apoiaram o regime e foram leais desde então, o que foi crucial para que Assad se recuperasse e consolidasse sua base de poder”.

Farida Nabourema fala com experiência. Luta há anos contra a ditadura de Faure Gnassingbé no Togo, que em 2017 teve manifestações maciças. “A não violência não é uma escolha moral e filosófica, e sim estratégica. Meu objetivo é empoderar as pessoas para derrubar um líder. Se você as arma, como lida com o dia seguinte? Ainda continuo recebendo convites de pessoas para montar algo violento com o argumento de que, sem pistolas, nunca derrubaremos um regime brutal, mas as pessoas confundem não violência com tolerância à violência e com fraqueza. E o que eu tento fazer com que entendam é que o Estado tem todos os meios militares e diplomáticos, e de maneira nenhuma nós os teremos para montar um Exército equiparável ao de um Estado com 50 anos de ditadura militar”, afirma por telefone do país não identificado em que se encontra exilada. Em dezembro de 2017 entrou em Togo pela última vez porque – diz – seu rosto já é muito conhecido para passar desapercebida. “Fiquei escondida quase o tempo todo. Só me mostrei em uma manifestação e brevemente. Era uma mensagem ao ministro que disse que eu não tinha coragem de entrar no país”.

Inovação

É a força dos gestos. E da inovação para driblar leis injustas. Em Hong Kong, em julho os ativistas evitaram a proibição de se manifestar com a desculpa de que se reuniam para caçar pokémons e, ironicamente, para chorar pelo chamado carniceiro de Tiananmen, o ex-primeiro-ministro chinês Li Peng, falecido dias antes. Também das analogias históricas facilmente reconhecíveis, como os freedom riders na Palestina, que subiam nos ônibus que ligam Jerusalém aos assentamentos judeus na Cisjordânia e pegaram seu nome dos ativistas que lutaram dessa forma contra a segregação racial no sul dos Estados Unidos.

“Existe o mal-entendido de que as pessoas que optam pela não violência o fazem porque são boas, quando em sua maioria é porque não têm acesso ao outro caminho. E simplesmente porque funciona”, diz Raqib. Como na reação em cadeia no mundo árabe que produziu o pioneiro caso tunisiano. “Ocorre quando os outros meios institucionais, como os tribunais e os partidos políticos, não são acessíveis e representativos, por estarem rigidamente controlados pelo poder”, diz Bartkowski.

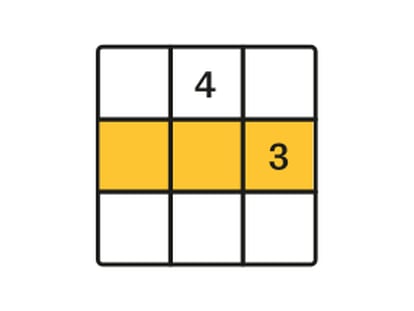

Em 1930, e para surpresa de muitos em suas próprias fileiras, Gandhi escolheu uma causa pequena – o sal – para sua luta mais ampla contra o colonialismo britânico. Os indianos eram proibidos de produzi-lo e pagavam um imposto por ele. O protesto culminou em uma enorme marcha de quase 400 quilômetros e milhões de indianos desobedecendo abertamente a lei. O Reino Unido acabou retirando-a e foi um dos últimos pregos no caixão de seu controle. É, provavelmente, o caso mais paradigmático. “Ainda que nem todos os ativistas sejam conscientes de sua influência, o novo fenômeno da luta não violenta de Gandhi se espalhou na segunda metade do século XX por numerosos movimentos políticos e sociais no mundo inteiro”, diz Rubén Campos, analista do Real Instituto Elcano especialista em Índia e na figura de Gandhi. “Sua grande contribuição foi incorporar a luta não violenta à memória cultural coletiva da humanidade”.