Os reis do Carnaval do subúrbio carioca mantêm seu reinado entre o terror e a arte

Centenas de turmas de bate-bolas protagonizam a folia da periferia do Rio, uma festa paralela cheia de tradição e sangue

Uma turma de quase 100 homens mascarados e fantasiados de palhaços assustadores uiva para o céu do subúrbio do Rio. Aguardam num estacionamento o tiro de partida para tomar as ruas do bairro em uma explosão de alegria e terror. Por fim, uma rajada de disparos silencia o funk que sai de uma caixa de som. O grupo, que bate violentamente contra o chão uma bola amarrada a uma vara de madeira, sai como uma manada de bois. As pessoas abrem caminho, entre a prudência e a fascinação, os fogos de artificio se misturam com mais tiros e, finalmente, dá para ouvir a música de novo: “O Cobra está boladão /e já mandou se cuidar / não bota a cara na pista pra você não apanhar / O Cobra é o terror e bota pra correr / Não pisa no nosso calo pra tu não morrer”. O ritual, no último domingo numa rua de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, marcou a saída do mais numeroso e temido grupo carnavalesco do bairro: os Cobra.

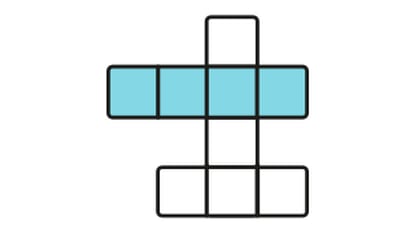

Nas praças da zona norte e oeste da cidade – e em alguns bairros da Baixada Fluminense –, não há rainhas da bateria, nem blocos, nem foliões vestidos de Frida Kahlo ou de Muro de Trump. Aqui, a pelo menos uma hora de carro do Pão de Açúcar, os reis do Carnaval são os bate-bolas, turmas de homens mascarados com fantasias tão belas como assustadoras. São palhaços com rostos diabólicos, mas vestidos delicadamente com volumosos macacões de cetim, luvas, meias e penas coloridas, além de casacas com desenhos infantis feitos a mão e cheios de purpurina. Seus nomes – Amizade, Cobra, Agonia, Magnata, Zorra Total, Fascinação, Talibã... – penetraram nos bairros de Marechal, Madureira, Bangu, Realengo, Piedade, Jacarepaguá ou Cidade de Deus. Patrimônio Cultural Carioca desde 2012, os entendidos falam que existem entre 400 e 700 turmas, de cinco a mais de cem membros, um número impossível de comprovar.

Amarrados a uma tradição de mais de 80 anos, os bate-bolas, também chamados de clóvis – uma evolução da palavra inglesa clown que significa palhaço –, passam o ano inteiro costurando sua própria fantasia, longe do Sambódromo e fora do sinal das transmissões oficiais de televisão. Sua origem, sempre associada à periferia carioca e ao estigma de toda fantasia com máscaras e à classe social dos foliões, remonta-se ao período colonial português. Contam que bebeu da influência dos palhaços da Folia de Reis, dos bailes de máscaras franceses e, dependendo do autor, até de fantasias do período medieval europeu.

As turmas, precedidas de uma generosa queima de fogos, irrompem das portas metálicas de estacionamentos, oficinas mecânicas ou quintais do bairro e tomam as ruas com passos de funk – há cada vez menos samba –, descarregando a energia acumulada durante um ano. Os Cobra encarnam a face mais violenta dos bate-bolas, uma tradição majoritariamente festiva que colore bairros de casas baixas, onde os cachorros passeiam sem dono, os vizinhos jogam baralho na rua e os motoqueiros correm sem capacete.

Seus enredos, porém, nada têm a ver com esse vendaval de testosterona e apelam à cultura de massas e ao entretenimento infantil. Há princesas e super heróis e o cardápio dos personagens da Disney recebe tratamento de Bíblia. Seu cheiro tampouco: essências de frutas misturam-se ao suor dos clóvis, embrulhados em 15 quilos de adereços multicolor.

Os tiros de domingo foram para o ar, mas na sexta-feira, numa festa de comemoração dos Cobra, também em Marechal Hermes, as balas deixaram três feridos em uma briga entre bate-bolas rivais. A festa saiu do controle. Mães, arrastando suas crianças pelo braço, começaram a fugir aceleradas e a rua, cheia, virou erma após uma segunda rajada de quatro disparos acabar definitivamente com a folia. São os conflitos do bairro, da torcida organizada de futebol, do olhar suspeito à mulher do outro e do domínio de território sendo resolvidos atrás das máscaras. A única viatura da Polícia Militar presente não atuou no local. Os minutos de silêncio por bate-bolas caídos poderia somar horas.

A festa saiu do controle. Mães, arrastando suas crianças pelo braço, começaram a fugir aceleradas e a rua, cheia, virou erma após uma segunda rajada de quatro disparos acabar definitivamente com a folia. São os conflitos do bairro sendo resolvidos atrás das máscaras

O cenário entristece demais a Leandro Oliveira, um bate-bola de 40 anos que desfila desde criança e vê como sua paixão mistura-se com a violência já habitual desses bairros. Oliveira, que hoje coordena e desenha o Carnaval da Enigma, sua pequena turma que comemora o décimo aniversário, lamenta: “A violência piorou entre os grupos. As redes sociais espalham o terror e prejudica muito a tradição. Você não pode esconder a violência por trás de uma fantasia, porque está nos prejudicando a todos. É um câncer a ser extirpado. É pequeno, mas é mortal".

A Enigma, de 18 pessoas, é formada por um advogado, um gari, um policial militar, um dentista e professores que, esse ano, homenagearam os bonecos de Playmobil, desenhados por Oliveira e purpurinados com detalhe no cetim. Gastaram 1.600 reais na fantasia, o salário do gari, mas alimentam um circuito de economia local que empolga de sapateiros a costureiras. A saída do Enigma, no sábado, foi um espetáculo de dança, cor e fogos com cheiro de tutti-frutti, arrepiou de fascinação os presentes. O momento mais importante do ano marcou a distância do desenfreio dos vizinhos. “Não existe Carnaval sem bate-bola. Fiquei anos fascinado por eles sem ter dinheiro para pagar minha própria fantasia e agora estou aqui. É uma tradição para mim”, explica Thiago Da Silva, o gari, negro e grande, que não para de dançar e de sorrir.

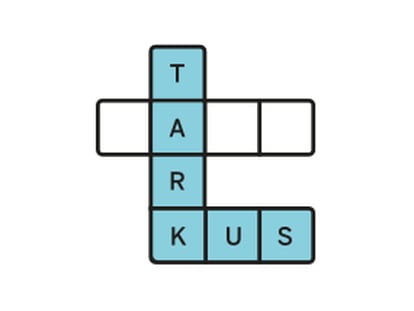

O caráter nos adereços

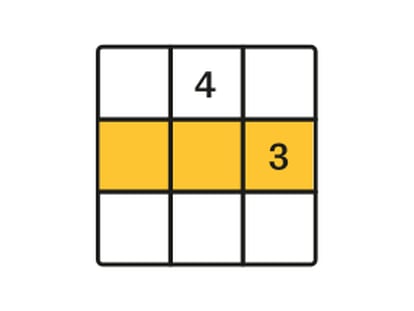

Não é regra, mas as turmas de bate-bolas costumam marcar seu caráter nos adereços. As mais agressivas, como os Cobra, ocupam as mãos com uma bandeira e uma bola amarrada com corda a uma vara que batem contra o chão para fazer barulho. Trata-se de uma tradição que no começo do século XX, ao invés de bolas plásticas, servia-se de bexigas de boi fedorentas. Outras turmas, menos impetuosas como a Enigma, trocaram a bola pela delicadeza e os detalhes de uma sombrinha e um boneco.

O objetivo de todos, no entanto, é ser o mais bonito, às vezes o que mais gastou (alguns grupos investem cerca de 1.000 reais em tênis de grife), e deixar de boca aberta os vizinhos e moças do bairro. Há concursos oficiais e extra-oficiais de bate-bolas, mas o verdadeiro júri está nas ruas. Um bate-bola, dizem, sempre sabe se ganhou. “Passo um mês inteiro confeccionando as fantasias do grupo em troca de ter a minha, porque não tenho como pagá-la. Mas é uma sensação de realização que não tenho como explicar. Olha minhas meias que lindas, olha minha sombrinha! Eu fico esperando isto o ano inteiro”, explica Wellington, um jovem professor, da turma do Bronx, cheio de penas fúcsias grudadas com suor no seu pescoço.

A brincadeira é essencialmente masculina. As mulheres costumam ficar fora da tradição, a elas cabe olhá-los com desejo e, em muitas ocasiões, ter paciência.

A brincadeira é essencialmente masculina. As mulheres costumam ficar fora da tradição, embora já existam turmas femininas e algumas, bem poucas, se uniram aos homens na festa. A elas cabe olhá-los com desejo e, em muitas ocasiões, ter paciência. É comum ouvir os bate-bolas lamentando que a esposa ficou em casa chateada. A mulher de Oliveira, por exemplo, é evangélica e não vê com bons olhos a paixão do marido, atrito constante entre eles na véspera do Carnaval. Outras participam com resignação, seguram a latinha de cerveja, ajudam na organização do desfile, limpam o suor dos maridos e vigiam a possibilidade de briga entre turmas. "Estou em pé das sete da manhã, nem tomei banho. Eu ajudo a organizar, vestir, trazer, levar isto e aquilo, sempre falta algo, mas fico feliz de ver ele sair. Olha ele como está!", brincava na sexta Angelica Morel, mulher de um bateboleiro da turma Bonde dos 40, ressuscitada após ser extinta por brigas com rivais mais de 20 anos atrás.

São muitos os esforços dos líderes dos bate-bolas – toda turma tem um "cabeça" – para manter a festa em paz. Apelam à cultura, a tradição e, às vezes, a coisas tão simples como aprender a pedir perdão quando um bate-bola pisa sem querer no outro. A pesquisadora Aline Valadão, que dedicou sua tese em 2005 ao fenômeno, esforça-se também em contextualizar o estigma da violência que persegue os clóvis. “A violência não é um atributo do bate-bola, nem uma exclusividade do período de Carnaval. O Rio tem sido uma cidade violenta. Os indivíduos vestidos de bate-bola que se comportam violentamente durante esse período, normalmente têm o mesmo comportamento ao longo do ano, em outras circunstâncias”, explica a pesquisadora.

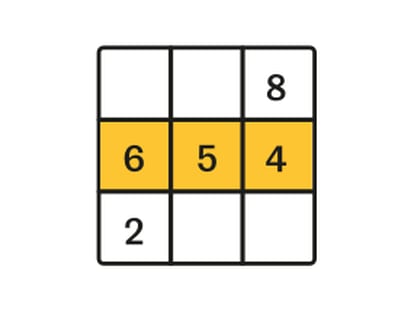

A própria Valadão alertava, na época da tese, sobre os sentimentos que os bate-bolas despertam na sociedade. De cem entrevistas, 88% delas mencionavam que o bate-bola bate nas pessoas e 62% falavam do seu caráter assustador. As palavras mais usadas para defini-los foram: “Carnaval”, “perigoso”, “assustador”, “violento”, “medo”, “marginal”, “tradição”, “pobre”, “zoação” e “amizade”. Faltou uma definição: Rio de Janeiro.

Arquivado Em

- Palhaços

- Violencia en México

- Torcidas Organizadas

- Morelos

- Rio de Janeiro

- Circo

- Estado Rio de Janeiro

- México

- Ultras

- Carnaval

- Violência

- Clubes esportivos

- Festas populares

- Brasil

- Violência esportiva

- América do Norte

- América do Sul

- Folclore

- Festas

- Passatempo esportivo

- América Latina

- Cultura tradicional

- América

- Esportes

- Acontecimentos