A vida por uma pepita de ouro

A extração ilegal a 4.000 metros de altura transformou-se em uma esperança de sobrevivência para centenas de pessoas na Bolívia Alguns morrem nas montanhas, outros sofrem assaltos e são assassinados Eldorado é uma esperança de progresso pela qual eles estão dispostos a arriscar tudo

Como cada sexta-feira às 2h30min da madrugada, a buzina de um velho ônibus acorda os habitantes de Pelechuco, um povoado quechua encravado nas montanhas do norte da Bolívia. Pelas ruas, quase desertas no resto do dia, desfilam homens, mulheres e crianças que carregam seus pertences mais preciosos: lã de alpaca, frangos, utensílios para a cozinha, fruta. Os mais afortunados guardam com zelo algum grama de ouro, o responsável por Pelechuco ter multiplicado por dez a sua população – 5.000 habitantes – nos últimos 20 anos. Durante a semana, os mineiros, chegados de toda a região, trabalham em montanhas a 4.000 metros de altura. Muitos por sua conta, sem nenhuma proteção. Alguns morrem. Mas ainda assim a maioria abandonou a agricultura e o comércio para buscar esse punhado de ouro que lhes dê prosperidade nesta zona ilhada do país mais pobre de América do Sul. O ônibus em que embarcam agora se dirige a uma feira ilegal na fronteira com o Peru, onde contrabandeiam com seus vizinhos. É uma espécie de diligência na qual guardam, se não um tesouro, o espólio que lhes permite sobreviver.

O percurso de três horas é vencido em uma estrada rodeada de precipícios em que mal cabe o ônibus. Héctor, um homem de mais de 1,90m, com um dente em cada lado, é o proprietário e o motorista. Sob o típico gorro de lã do altiplano esconde a cicatriz de um tiro de raspão. Diz que à medida que o ouro aumentou ocorreu o mesmo com a insegurança. Nos últimos três anos morreram três pessoas e houve vários feridos. O parabrisa do ônibus ainda tem um canto atingido por um disparo. “Umas quinze pessoas bloqueiam a estrada. Vão em motos. E armadas. Entram no ônibus procurando ouro”, descreve Héctor em um espanhol precário. “Tanto faz se avisamos a polícia, porque aqui a polícia não tem armas”. Os encarregados da segurança são os próprios mineiros. Se ocorre um ataque descem dos assentamentos em suas 4x4 carregados com bananas de dinamite para afugentar os ladrões. Há alguns meses, no entanto, que não ocorrem sobressaltos. Em agosto de 2012 a polícia deteve Marco Quispe, 28 anos, aliás Aranha, o líder da quadrilha mais perigosa da zona, composta por bolivianos e peruanos. Aranha foi um entre as centenas de mineiros que chegaram a Pelechuco com a febre do ouro. Trabalhou em uma cooperativa, mas decidiu que para pôr a mão em ouro era mais rápido ser bandido do que brincar com a saúde nas montanhas.

O ônibus chega pouco antes do amanhecer a Chejepampa, uma remota esplanada aos pés da Cordilheira dos Andes. Ainda sob um intenso frio se reúne uma centena de veículos e em pouco mais de meia hora os passageiros montam as tendas da feira. No lado boliviano se vendem café, comida, panelas, chaveiros, televisores. Mas o verdadeiro atrativo da feira se encontra no Peru, para onde se cruza com alguns passos por uma tábua sobre um estreito rio, a fronteira natural entre os dois países. Os compradores peruanos esperam a mercadoria em uma fileira de pequenas mesas, todos equipados com uma balança, uma calculadora e ferramentas para fundir o ouro e comprovar sua pureza. Jonny López se senta na extrema esquerda da fila de mesas. Ainda prefere não falar muito, nem permite que tirem fotos porque sabe que o que faz é ilegal, diz que hoje está comprando o grama de ouro a 340 bolivianos (cerca de 115 reais). É o preço habitual desde que em 2008 estourou a crise financeira e o ouro se tornou uma aplicação segura.

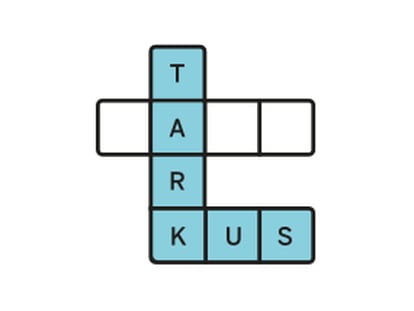

O ouro é responsável por Pelechuco ter multiplicado por dez a sua população em 20 anos

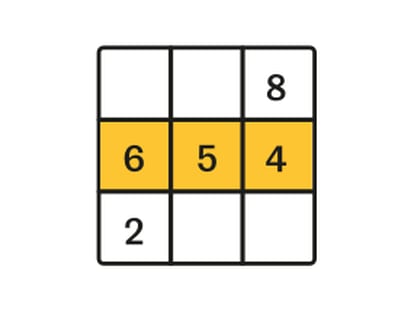

Nos últimos 20 anos, com flutuações, o valor se multiplicou quase por 15. A feira foi crescendo em paralelo. Ernesto chegou a esta esplanada há duas décadas. Conta que no início eram só duas ou três pessoas que se juntavam para negociar, em muitos casos por meio da permuta. Hoje de seu caminhão descarrega um pequeno supermercado. Está convencido de que tem de contrabandear porque ninguém vai ajuda-lo. “As estradas são muito ruins, horríveis. Há assaltos. O governo não ajuda esta região”, queixa-se esse ancião de olhar suspeito e econômico em palavras. Essa sensação de pioneiros que constroem a partir do nada é generalizada na feira. Lionel é um habitante das minas. Trabalha na cooperativa 25 de julho. Três de seus companheiros morreram em acidentes nos últimos meses. É calado e leva no rosto um aspecto sombrio.

– Há três meses que não consigo ouro. As montanhas estão geladas – lamenta.

– E o que faz para sobreviver?

– Quando não sou mineiro, sou pedreiro.

Ainda com o dinheiro que chega da mina, em Pelechuco e arredores há muito a construir.

Pelechuco, um povoado dedicado à mina

Os únicos lugares onde se pode comer algo em Pelechuco, um dos dois principais municípios da província, são duas casas particulares que servem um prato único: frango frito frio com batatas fritas frias. Um dia abrem às cinco da tarde, outros às seis e outros não abrem. Em outras duas vilas do povoado há casas com vagas nas quais são colocadas camas adicionais que pode se conseguir por uns 13 reais. Sem limpeza, sem sequer água, com não mais de um par de mantas para combater o frio congelante das montanhas e onde se compartilha o banheiro com os proprietários. Serviços ao alcance das possibilidades dos forasteiros que vêm tentar a sorte com o ouro.

Há cinco anos em Pelechuco sequer havia luz elétrica, nem água encanada, nem professores. Inclusive houve uma tentativa de levar internet ao povoado, e a conexão não funcionou. “Os povoados de agricultores ainda estão nas trevas, mas aqui, graças à mineiração, saímos de nosso índice de pobreza”, assegura Delia Valencia Arenas, a prefeita, que estima a população dedicada à mina em 50%. Os demais vereadores que a rodeiam no plenário concordam com sua afirmação.

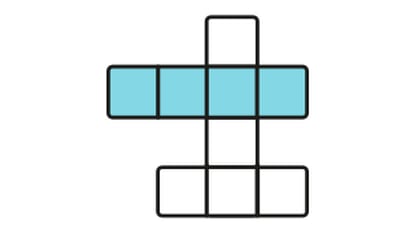

Para coletar o metal é necessário percorrer um trajeto de três horas de ônibus por um estreito caminho de penhascos

Fredy Delgado, vereador, fala sobre os 500 anos de história do município e da tradição da permuta que se manteve até meados dos oitenta, em geral com as comunidades aimara do lado peruano. Beltrán, pai da dirigente municipal e antigo possuidor de sua cadeira, conta que no início do século, “antes do ouro, corria mais dinheiro com a quinua”. Os vereadores reconhecem os benefícios do ouro, mas não querem que restrinjam o povoado a um simples centro mineiro. “Pelechuco não é só mineiração, também é um centro turístico”, defende Delgado. Afirma que inúmeros visitantes internacionais anualmente percorrem os altos do lugarejo de trekking. O certo é que durante o dia o povoado permanece silencioso. O aumento da população somente se percebe durante alguns minutos de cada madrugada, quando uma frota de jipes parte rumo às minas.

Pelechuco é outro x no mapa dos muitos bolivianos que praticam a economia da subsistência. Neste país onde dois milhões e meio de pessoas (a população atual é de 10,3 milhões segundo o censo de 2012) vivem abaixo da linha da pobreza – menos de dois dólares diários –, as oportunidades de desenvolvimento se reduzem com frequência ao esforço pessoal. Milhares se deslocam pelo território à procura do lugar onde garantir pouco mais do que a comida. A alta do preço do ouro há três décadas, a possibilidade de contrabando fácil e o controle nulo do estado sobre a mineração ilegal nesta região transformaram o município em uma dessas mecas de esperança. Um oásis de desenvolvimento fugaz cujas consequências já temem na Câmara Municipal.

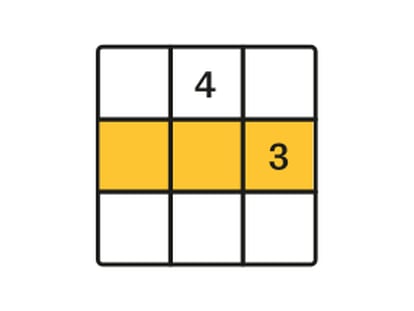

O controle nulo sobre a mineração ilegal alimenta a esperança para muitos bolivianos

“Todos estão aproveitando esse recurso porque agora dá dinheiro”, lamenta Reynaldo Lazo, outro vereador, “mas o que acontecerá se baixar o preço do ouro? A população irá embora”. “Nosso futuro é incerto”, acrescenta Valencia, “precisamos da intervenção do Estado”. O dano ambiental que a zona sofre por causa da mineiração ilegal (de 72 cooperativas, não todas com licença de mineração, só três têm licença ambiental); o escasso investimento em serviços e infraestrutura do governo central na região; o eterno atraso na promessa de um Banco Mineiro que freie a fuga de divisas pela fronteira; e a ineficiência da segurança são os vértices do temor em relação à atividade.

“Nós pagamos a conta”, reclama outro dos membros. “As cooperativas recebem licença por parte do Estado, mas não recebem controle, nem cursos ambientais, nada. Os rios estão contaminados, se utiliza mercúrio, as plantas morrem. O Governo, enquanto isso, nos manda fazer escolas, eletrificação… mas com que dinheiro? As cooperativas legais pagam sua patente mineira para o Estado (de 30%), o resto é gente que vive aqui mas não aporta nem se sabe o que tira, porque tudo vai para o exterior e porque se ignora o quanto produzem por falta de um banco mineiro”.

“Este lugar não é ruim se você consegue encontrar algum ouro”, diz Omar, um jovem que chegou de La Paz. “Lá agora há menos oportunidades”.

"Os mineiros vivem pouco"

Rayo Rojo é uma das poucas cooperativas legais da região (tem os documentos em dia e paga impostos) e uma das pioneiras. Foi fundada há 20 anos por homens que deixaram suas casas para viver na montanha. Felipe Chacón, o atual presidente, chegou nesse primeiro grupo, que se acomodou em choças no meio do nada. Não tinham maquinário, cavavam com as mãos, e os cartazes que informam a obrigatoriedade de capacete e de óculos para trabalhar eram algo que nem se pensava. Hoje o assentamento de Lavanderani é uma pequena comunidade de 600 pessoas (250 mineiros mais suas famílias), na qual há refeitórios, escola, quadra de futebol, e onde está proibido o álcool durante a semana. Chacón, um homem de 45 anos, pele curtida e ombros lagos, é um dos poucos sócios fundadores que restaram. “Os mineiros vivem pouco. Pelos acidentes, a silicose (doença pulmonar)”, explica enquanto caminha do assentamento até o sopé da montanha.

Alguns moradores temem que seus povoados desapareçam quando o ouro se for

Cada mineiro trabalha oito horas por dia durante uma semana para a cooperativa. O resto do tempo procura ouro por conta. “Se é um bom mês, cada um pode tirar até 20 gramas. Em outros meses, não se tira nada”, diz Joel Salazar, um rapaz de 29 anos que teve de deixar os estudos para sustentar a família. A incerteza e o risco são os elementos comuns da mineração na Bolívia e no restante da América do Sul. Na Colômbia, nas minas de esmeraldas, os mineiros trabalham em meio a paramilitares e narcotraficantes. No Chile, os habitantes de um povoado do Sul rumaram para o Norte quando a mina se esgotou. No Peru, uma empresa chinesa construiu um povoado inteiro para reassentar os habitantes que vivem sobre uma jazida de cobre. Para muitos habitantes, porém, a mina é o trabalho mais duro que existe mas também uma promessa de outra vida.

A cara de criança de Donato Barreros, 22 años, se ilumina quando fala de ouro. Enquanto economiza para comprar seu equipamento, trabalha como ajudante de Héctor. Às 12h tem de recolher a bagagem dos passageiros e as mercadorias não vendidas. Restam outras três horas de volta até Pelechuco. Poucos minutos depois da chegada do ônibus, o povoado fica outra vez em silêncio. O comércio está fechado. Donato e Héctor vão dormir. À noite eles tem uma viagem de 11 horas até La Paz.

Quando anoitece o motorista caminha pela estação.

– Por que você não se dedica à mina?

– Porque todos os mineiros acabam quebrando.

– Mas aqui não está o dinheiro?

– A mina acaba, mas sempre há gente que precisa que a operem.

Um povoado 'fantasma'

No outro extremo da Bolívia, perto da fronteira com o Chile, existe o esqueleto de um povoado chamado Pulacayo. É um cadáver urbano estirado à margem da estrada desértica que leva à cidade de Uyuni. De uma pequena colina que se ergue a duzentos metros do enclave, é possível ver centenas de casas em ruínas, um campo de futebol vazio e trilhos oxidados que partem do centro de sua estação e terminam algumas dezenas de passos depois. Também há um cemitério de velhas locomotivas cujo abandono parece ter sido resolvido colocando o cartaz de Museu na frente delas. É um povoado fantasma.

Alguns militares fazem guarda à entrada desta cidade silenciosa. Protegem os 26 trabalhadores temporários da Plataforma Industrial que utiliza hoje parte do terreno. Fora esse movimento diurno, o último fio de vida desse assentamento é só nutrido por uma dezena de famílias sem recursos que ocupam as poucas casas que conservam telhado, e um reduto de velhos residentes que não encontraram uma saída, ou simplesmente decidiram morrer aqui. Uma dessas é Melitona Ramírez, uma anciã desalinhada de 72 anos que vaga aturdida pelas ruas vazias. Responde às perguntas com dificuldade. Agora vive aqui sozinha, rodeada do nada. Quando nasceu não era assim. A terra não parava de emanar prata, e ela era oriunda da segunda cidade mais importante do país. “Aqui moravam 20.000 pessoas”, diz sentada sobre as escadas corroídas de um edifício sem parede. Essa verdade sugere demência de uma septuagenária deslocada.

Este satélite morto de Uyuni é em realidade o progenitor dessa cidade capital. Foi este enclave mineiro, no qual trabalhou o pai de Melitona “até a morte” e seus três irmãos até o êxodo, que viveu durante grande parte do século 20 uma inundação populacional idêntica à que vive hoje Pelechuco. Foi uma febre de prata. Graças a ela, as ferrovias foram inauguradas na Bolívia, o país triunfou na guerra do Chaco e milhares de famílias nacionais e estrangeiras viveram tempos de fartura nas bordas do deserto sulino boliviano.

“Havia restaurantes, lugares para comer”, diz Reinaldo, um jovem de 26 anos que viveu aqui até os 15 e que hoje visita sua velha casa. “A gente jogava muito futebol, havia muitas equipes. As pessoas iam ver e estavam sempre cheio. Mas esse campo ninguém mais usa há muito tempo”. Ele vive em Uyuni e aqui tem um velho amigo que veio hoje ver. Por recantos, afastando arames entre as ervas daninhas, cristais quebrados, ferro oxidado e pó, Reinaldo vai mostrando os vestígios de suas recordações de infância. Ele se detém em frente à casa que foi sua escola. “Em minha época éramos 20 ou 30. Hoje vivem cinco crianças, creio, de duas famílias”.

– Por que a sua família foi embora de Pulacayo?

– Tinha que fugir! Já não havia nada para fazer aqui.