“Os de antes já não são mais os mesmos”

Os intelectuais venezuelanos que assinaram uma carta de apoio a Fidel Castro em 1989 hoje rejeitam o autoritarismo chavista

Em meio à confusão de loucos que é a nossa América, vigorou, até pouco tempo atrás, o excêntrico costume de convidar o ditador cubano, Fidel Castro, para as cerimônias de posse dos presidentes eleitos democraticamente, e se deixamos de fazê-lo é apenas porque o velho e perverso comandante não tem mais condições de participar de atividades tão cansativas.

Na Venezuela, ainda lembramos como a posse de Carlos Andrés Pérez, para seu segundo e desafortunado mandato (1988-1993), parecia a coroação de um monarca. De todos os convidados para aquela apoteose, Fidel Castro foi a estrela por quem as damas do Country Club se descabelaram na tentativa de conseguir um aperto de mão durante a festa, que ficou muito famosa na época. Foi também durante esses dias que o comandante Castro resolveu começar a vestir terno escuro e gravata para ocasiões muito especiais, como aconteceu novamente no encontro com o papa João Paulo II, em 1996.

Aos olhos de qualquer venezuelano da minha geração, o terno azul-marinho e a as gravatas coloridas usadas pelo “Líder Máximo” na cerimônia inaugural de Pérez contrastavam sorrateiramente com a Colt 45 pendurada no cinto e com a qual pretendia proferir um discurso no Congresso do meu país, em sua primeira visita a Caracas, em 1959. Felizmente, Rómulo Betancourt, talvez o único ser humano de toda a América Latina que não havia sucumbido ao “feitiço” dos barbudos, era também o presidente da Venezuela (1958-1963) e ordenou que Castro e seus homens (é difícil chamar de comitiva aquele bando verde-oliva de ríspidos cortadores de gargantas), fossem desarmados assim que aterrissassem em Maiquetía, 22 dias depois da derrubada de Fulgencio Batista. Mas o que acontecimentos caribenhos do século passado têm a ver com o título deste texto que trata de um assunto, digamos, cultural?

Talvez a resposta esteja em um exaltado manifesto de boas-vindas à chegada de Fidel Castro a Caracas, já há um quarto de século, assinado por nada menos que 911 autointitulados intelectuais, incluindo acadêmicos, poetas e artistas venezuelanos. Escolhi utilizá-lo porque oferece uma mostra, sem dúvida parcial, mas significativa, do nosso poetariado progressista, e que pode permitir caracterizar as tortuosas relações mantidas hoje entre intelectuais e artistas nacionais e a vociferante astúcia militar que espolia e sangra o meu país, perante a indiferença de quase todo o mundo.

Como espécime de um gênero latino-americano por excelência, o Manifesto dos 911 é muito breve, mas nele figuram frases suficientemente imbuídas de prostração garciamarqueziana frente ao Homem Imprescindível para que seja questionada a sua linhagem esquerdista.

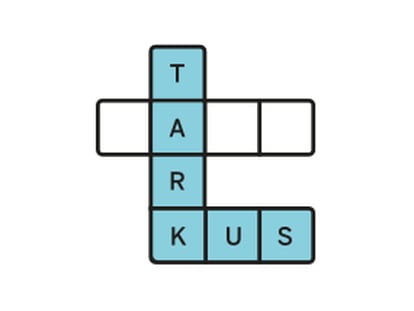

Nada menos que 911 autoproclamados intelectuais, entre acadêmicos, poetas e artistas venezuelanos, assinaram um manifesto de boas-vindas a Castro

“Neste momento dramático do Continente — declaravam os signatários –, apenas a cegueira ideológica pode negar o lugar que ocupa o processo que o senhor representa na história da libertação dos nossos povos”. O documento diz ainda que em 1959 Castro triunfou sobre “a tirania, a corrupção e a vassalagem” batistianas. E termina assim: “Afirmamos que Fidel Castro, em meio às terríveis vicissitudes que enfrentou a transformação social liderada por ele e aos novos desafios que seu próprio avanço coletivo implica, continua sendo uma referência afetiva no fundo da nossa esperança, a de construir uma América Latina justa, independente e solidária”. Em seguida, vêm as assinaturas de meus compatriotas, em ordem alfabética: Abdala, Guillermo; Acosta, Vladimir, e assim sucessivamente, até chegar a Zapata, Pedro León.

Junto a cada nome, havia uma sucinta descrição profissional, nível de escolaridade, área acadêmica do signatário e, em alguns casos, a opinião que esses wannabes tinham de si mesmos: os autoconfiantes de sempre, os metidos, os quero e não posso enfileirados majoritariamente na lista. Assim, junto a renomados escritores, artistas plásticos e acadêmicos, se somavam supostos “promotores culturais”, “artistas do fogo”, “editores alternativos” de desconhecidos tipos de publicações, catedráticos de matérias introdutórias e o batalhão de cineastas sobre os quais nunca se soube nenhuma informação.

O documento é lido hoje com a nostalgia do ano em que, com a queda do Muro de Berlim, começou o colapso da União Soviética. Desperta também um desenganado sorriso ver os nomes dos admirados e autênticos homens e mulheres de ideias e letras, dos músicos, dos cineastas, das pessoas ligadas ao teatro e artistas plásticos, além das assinaturas dos eternos aproveitadores e lobistas do orçamento cultural do “petro-estado” venezuelano; todos saudando a visita de um tirano que em dois meses fuzilaria, após um julgamento repleto de farsas, aqueles que se julgavam os seus melhores amigos.

Podia se pensar que aquele manifesto foi pura efusão de simpatia caribenha pelo Líder Máximo, mas o fato é que se apresentou também como resposta obrigatória a outra carta aberta que o escritor Reinaldo Arenas e o pintor Jorge Camacho, ambos dissidentes cubanos já exilados, enviaram a Fidel Castro em dezembro do ano anterior, apenas dois meses antes da visita dele a Caracas, exigindo que ele convocasse um plebiscito após exercer poder absoluto sobre a ilha durante 30 anos.

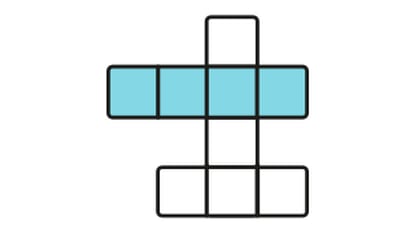

A Carta de Paris, como ficou conhecida a exortação, teve eco no mundo intelectual europeu e norte-americano, e recebeu a assinatura de 100 celebridades; pessoas como Octavio Paz, Jack Nicholson, Juan Goytisolo, Saul Bellow, Yves Montand, Claude Simon, José Luis Aranguren, Bernard-Henri Lévy, Federico Fellini e Gérard Depardieu.

Na carta dos 911, como é de se supor, “não estão todos os que são nem são todos os que estão”. Certamente não há ninguém nascido para a vida pública venezuelana do lado de cá do caracazo, nome pelo qual são conhecidos os sangrentos motins e saques que estouraram em fevereiro de 1989, assim que os convidados para a coroação de Pérez foram embora.

Comparada à lista de ultraconservadores — os chamados notáveis— que, encabeçados pelo humanista burguês por excelência, Arturo Uslar Pietri, assinaram um ano depois uma astuta declaração, modelo de antipolítica, que na opinião de muitos contribuiu energicamente para validar a defenestração constitucional de Pérez, graças a uma conspiração da cúpula da Ação Democrática — seu próprio partido —, dos barões da imprensa e de boa parte do empresariado, a lista dos 911 filocastristas podia se passar por uma compilação de cordeirinhos ingênuos, bons leitores de As veias Abertas da América Latina, mas não era bem assim.

Alí Rodríguez, por exemplo, que em 1989 se definia sucintamente como “ensaísta”, seria o mesmo Alí Rodríguez, ex-guerrilheiro, que com Chávez chegou a ser embaixador da Venezuela em Cuba, chanceler, ministro de Petróleos, presidente da petroleira estatal, ministro de Economia e Finanças, secretário-geral da Opep e, atualmente, secretário-geral da Unasul?

Um pouco mais acima figura Elías Pino Iturrieta, brilhante historiador que era então diretor da Faculdade de Humanidades da Universidade Central da Venezuela, autor de muitos livros, incluindo um muito especial: El Divino Bolívar: Ensayo Sobre Una Religión Republicana (Catarata, 2003), texto que foi, sem dúvida, fundamental para a popularização do culto a Bolívar. Hoje, Pino Iturrieta é editor-adjunto do El Nacional, acossado e insubmisso jornal de oposição.

Na lista, há muitos marxistas que, sem terem deixado de sê-lo, hoje denunciam os extravios da petro-iplomacia chavista, como o economista Héctor Malavé Mata, ou os disparates do culto à personalidade, como o professor Alexis Márquez Rodríguez, conterrâneo de Chávez, filólogo e acadêmico de espanhol, que durante décadas manteve uma popular coluna sobre o castelhano na América, tida em grande consideração entre nós.

Transcorrido um quarto de século desde aquela visita, após 15 anos de hegemonia chavista, muitos dos signatários venezuelanos continuam sendo figuras relevantes na nossa cultura, embora hoje bem poderiam dizer como Neruda: “Nós, os de então, já não somos os mesmos”.

A elite entre aqueles 911 terminou impondo uma obstinada oposição “de centro-esquerda” ao chavismo

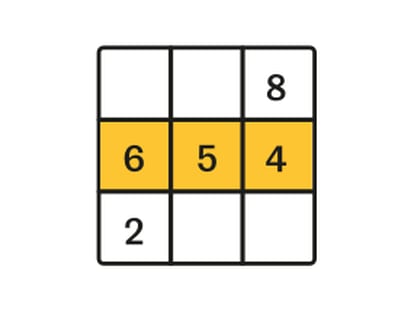

Com efeito, se tomarmos apenas os 123 signatários que em 1989 se descreviam como escritores (algo como 13,3% do total de assinaturas), vemos que a maioria deles enfrenta hoje, decididamente, o modelo castro-chavista — de alguma maneira deve ser chamado, sobretudo agora que [o líder do partido Podemos] Pablo Iglesias, autoproclamado bolivariano peninsular, o propôs aos espanhóis.

Essa maioria gerou, desde bem antes de 15 anos atrás, não apenas obras aclamadas (como no caso de Alberto Barrera Tyszka, prêmio Herralde de romance em 2006, coautor de uma biografia crítica autorizada de Chávez, colunista e forte adversário do regime), mas também toda uma massa de significados críticos ao neopopulismo latino-americano, da manipulação política da memória histórica, da militarização da sociedade, da constitucionalidade política, do papel do Estado na educação e na cultura, na gestão da riqueza vinda do petróleo, da violência criminal e, por último, mas não menos importante, na perda de soberania que transformou o poder Executivo venezuelano em um aberrante protetorado político de Cuba.

Circulam ideias na Venezuela? Os intelectuais do meu país estão em debate? Há quinze anos o debate público tentava discernir a verdadeira natureza do chavismo. Populismo carismático radical ou militarismo latino-americano puro? Peronismo caribenho? Neotorrijismo patrimonialista? E que diabos deveríamos entender por bolivariano? Por que havia de se nacionalizar de novo, milhares de vezes, o petróleo? Os acidentes do processo revolucionário forçaram à aterrissagem dos temas.

Assim, hoje se desafia duramente o governo, como faz a historiadora Inés Quintero, autora de best-sellers sobre a declaração da independência, sobre a versão doutrinante da história da pátria que o pós-chavismo tornou obrigatória nos livros didáticos de ensino fundamental. Angel Alayón, economista e diretor da Prodavinci, o meio digital mais influente do país, dedicado exclusivamente a literatura e ideias, desmascara persuasiva e elegantemente a inviabilidade do socialismo do século XXI.

Desordenado há meses, o autoritarismo adotado por Nicolás Maduro, de método fidelista – massacrar, intimidar, prender – como única maneira de lidar com mais de cem dias de protesto estudantis que, no fim de maio, contabilizava um saldo de 44 assassinatos impunes, mais de mil prisões e dezenas de denúncias de tortura, o aspecto ditatorial deste regime híbrido não está em discussão. Moisés Naím parece ter colocado um ponto final no debate caracterizando apropriadamente o regime venezuelano como “ditatura pós-moderna”. A Venezuela já não é o cenário acolhedor para os equilibristas, fiadores intelectuais do neopopulismo latino-americano, à maneira do pós-marxista Ernesto Laclau.

A concentração de todo o poder em uma mesma pessoa, o verticalismo centralizador tão valorizado por Fidel Castro e por seus epígonos, afogou até as leais e lisonjeadas dissidências tão apreciadas por alguns ditadores. O regime instaurado por Chávez não admite senão a submissa adulação dos mujiquitas, derivação do bacharel Mujica, personagem de Doña Bárbara com que Rómulo Gallegos satirizou os áulicos civis dos mandachuvas.

Assim, um país de poetas como Rafael Cadenas, premiado em 2009 com o Prêmio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara para a Literatura em Línguas Românicas, homem cujos poemas são memorizados por todo venezuelano culto há muitas gerações, ou o desaparecido Eugenio Montejo (1938-2008), que em 2004 obteve o prêmio Internacional Octavio Paz de poesia e ensaio, não mereceram senão o escárnio próprio dos guardas vermelhos chineses da parte das autoridades culturais venezuelanas.

Sintomaticamente, o poeta Luis Alberto Crespo (1941), antigo diretor do Papel Literário do El Nacional, e de quem não duvido em dizer que sua coluna semana União Livre, publicada há 30 anos, é uma das melhores prosas do idioma, é desde 2013 embaixador da Venezuela na Unesco. “Chávez é o maior poeta do país”, afirmou Crespo galantemente ao instalar um Festival Internacional de Poesia. O atual ministro do Poder Popular para a Cultura, o músico Fidel Barbarito, pensa o mesmo. Farruco Sesto, o anterior ministro da Cultura, tem a mesma opinião.

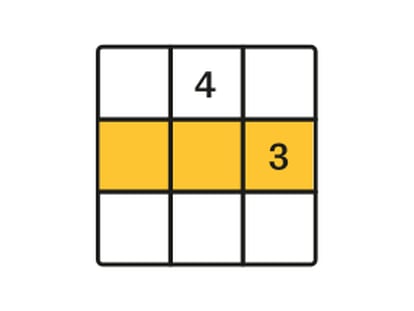

É claro que o núcleo duro da intelligentsia venezuelana atual, a nata daqueles 911, terminou encarnando uma obstinada oposição “de centro-esquerda” ao chavismo. Para nos entendermos, eles estariam mais próximos da espanhola Rosa Díez, do partido União, Progresso e Democracia (UPyd), do que de Pablo Iglesias, o telegênico chavista de Vallecas, do Podemos.

Eis aí algo que bem ou mal deveria levar em conta o viajante, o correspondente ou o simples observador de pássaros que ainda pense que tudo que se opõe ao chavismo na Venezuela é elite branca, ultradireita pura e dura, funcionários da CIA ou tudo isso junto.